|

|

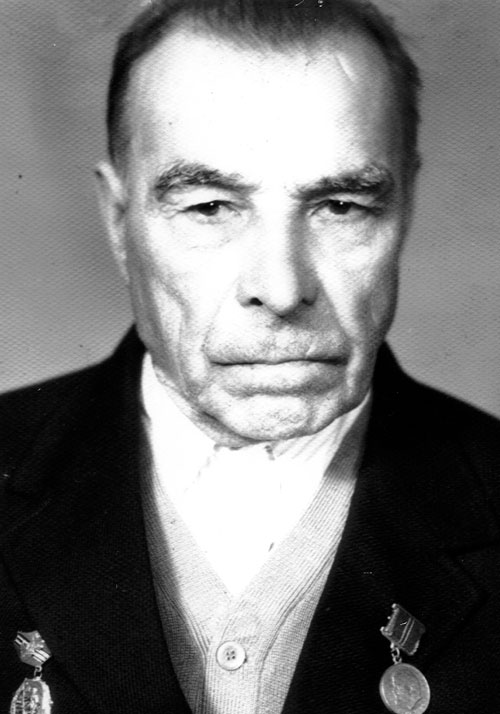

Архиерейский Павел Михайлович |

|

28.01.1899 - 20.10.1972 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. С 1942-1945 гг. воевал на Западном, Сталинградско-Донском, Украинском, Воронежском фронтах.

За участие в боевых действиях против немецких захватчиков имеет 13 благодарностей Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

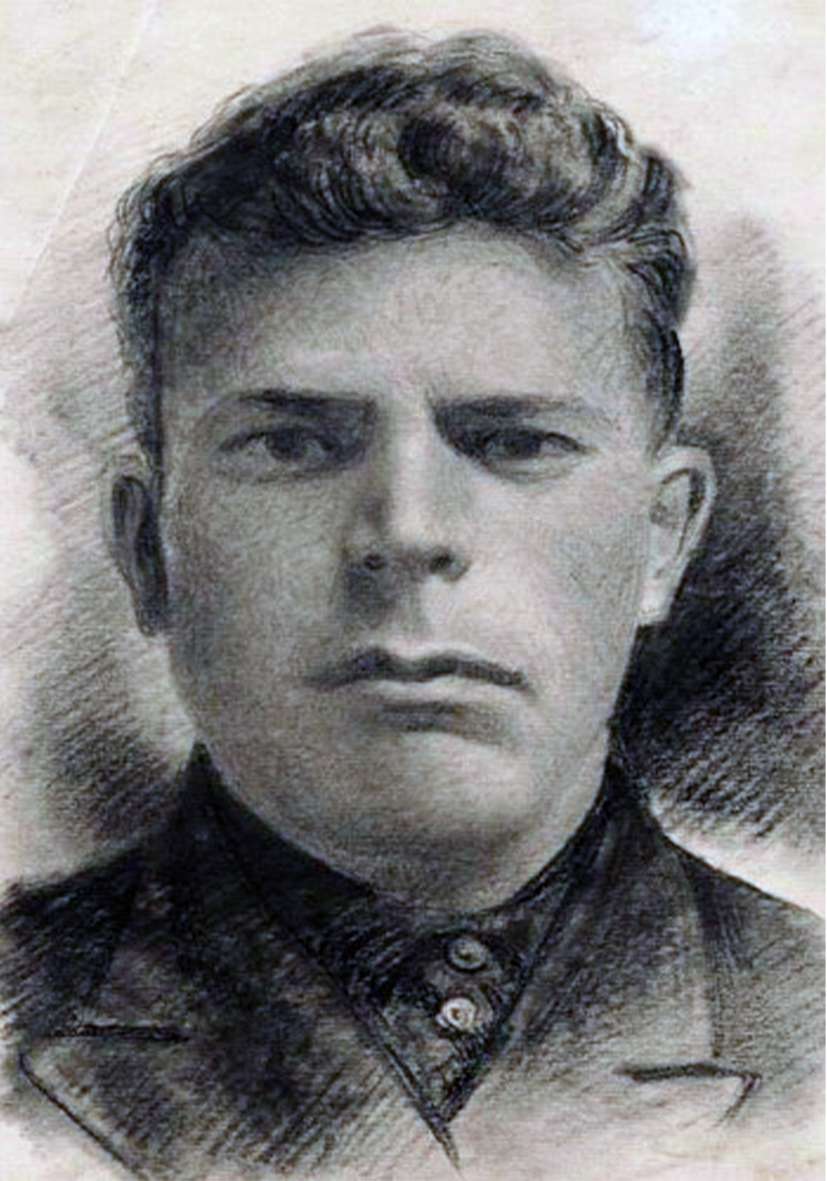

Амелин Алексей Захарович |

|

03.10.1923 - 22.11.1994 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Какуй Топкинского района Кемеровской области.

Трудовую деятельность Алексей Захарович начал в 1940 г. в с. Усть-Сосново, Топкинского района Кемеровской области комбайнером. В 1941 г. призван в Армию, вернулся из Армии (войны) в 1947 году. В дальнейшем работал 35 лет водителем АТП-5, АТП-3 автоколонны 1962.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Абрящикова Анна Васильевна |

|

1920 - 2002 гг.

|

| Труженик тыла. Анна Васильевна во время войны работала на военном заводе г. Новосибирска, делала начинку для пушечных снарядов.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Абрящиков Алексей Васильевич |

|

1923 - 1941 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Алексей Васильевич родился в 1923 году. Был он простым рабочим. В 1941 году ему исполнилось девятнадцать лет, и его сразу призвали воевать. Около месяца Алексей Васильевич пробыл в учебной части, а потом его отправили на фронт, но воевал он не долго, примерно около трёх месяцев, и погиб в бою.

В Новосибирске на монументе «Славы», посвящённом Великой Отечественной войне, установлены огромные стелы. На них написаны все имена погибших новосибирцев. И мой прадедушка тоже есть среди них: на первой стеле, четвёртая строчка сверху.

Я горжусь своими бабушкой и дедушкой. Они жили в очень трудное время для нашей страны и приняли самое активное участие в судьбе своей родины, своего народа. Они помогли проделать нам дорогу в будущее. Вечная слава и память всем, кто воевал и работал в это тяжелейшее для всех время!

Стефанкина Т.И., гл. библиотекарь отдела ЦКК

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Азевич Николай Захарович |

|

1924 - 1943 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

В 17 лет ушёл добровольцем. Призывался из г. Мариинска. Воевал на Украине, Белоруссии. В 1941 году в г. Мариинске формировалась часть «Кузбасская». Николай Захарович воевал в составе этой части.

В 1943 году пришла похоронка, что Азевич Н.З. похоронен в Харьковской области, Голоклеевском районе, д. Голюкви. Сестра в 1978 году ездила по местам боёв, где участвовал её брат. Оказалось, что захоронен Николай Захарович вместе со 185 кузбассовцами в в д. Сухая Гoмольша Харьковской области. В этой деревне был страшный бой за высотку, в котором погибло 160 немцев и 186 наших солдат. В честь погибших поставили памятник, на мемориальной доске которого написаны фамилии всех захороненных кузбассовцев.

Материал предоставила сестра Момот Тамара Захаровна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Аксёнова Анастасия Трофимовна |

|

1922 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Операционно-перевязочная медсестра. Под командой маршала Рокоссовского с частями 21-й армии прошла Минск, Варшаву, Восточную Пруссию. День Победы встретила под Берлином. Демобилизовалась Анастасия Трофимовна в 1946 году. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Абрамов Анатолий Иванович |

|

27.07.1924 - 20.07.2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в д. Воскресенка Кемеровской области. На фронт призван Юргинским РВК. Рядовой, пулеметчик. Воевал на втором Белорусском фронте, принимал участие в боевых действиях по освобождению Белоруссии, Польши. Участвовал в освобождении Ленинграда.

После войны работал на стройке в Челябинской области. В 1958 году переехал в Кемеровскую область, работал вначале на ферме в совхозе Лебяжье, потом столяром.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За Отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», медаль Жукова, знак «Фронтовик», юбилейные медали к датам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Информацию предоставила дочь Горбач Любовь Анатольевна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Амеличкин Михаил Васильевич |

|

1926 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Треща, Топкинского района, Кемеровской области. Призван в 1942 году, когда ему было 16 лет. Перед отправкой на фронт был принят в 9-й отдельный учебный полк школы младших командиров в Иркутске. Воевал с 1944 г. в составе 811 СП 229 СД 2-го Прибалтийского фр. Рядовой, водитель. Участвовал в освобождении Риги. 2 августа 1944 г. был тяжело ранен и лежал в госпитале в Горьком. После тяжелого ранения был уволен в запас.

Вернувшись с фронта в 1944 году, стал работать в родной деревне. Весной 1955 года переехал жить на станцию Арлюк. Работал шофером, затем работал на птицефабрике «Сибирячка», в кормоцехе, руководителем по разгрузке вагонов.

Информацию предоставил сын Амеличкин Виктор Михайлович.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Асмолкова (Титова) Прасковья Ивановна |

|

24.08.1923 - 25.07.1998 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Во время оккупации Смоленской области в 1942 году, угнана в Германию на принудительные работы, работала в г. Аалене на фабрике, в г. Бадендорфе, в г. Эльванген на заводе токарем (точили снаряды). Освобождена частями американских войск.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Ащеулов Александр Прокопьевич |

|

1927 - 2014 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Ащеулов Александр Прокопьевич родился 9 июня 1927г в с. Барачаты, Кемеровской обл. С 14 лет работал в местной МТС. Прошёл школу младших сержантов и 2 мая был отправлен на Восток для подготовки к войне с японцами. В декабре 1944 года, в возрасте 17 лет Александр Прокопьевич был призван в Пятую действующую армию, в состав 184-й Краснознамённой дивизии 279 стрелкового полка. В звании старший сержант служил до мая 1951 года.

Военные специальности: снайпер, командир орудия, старший мастер по оптическим приборам. В звании старший сержант служил до мая 1951 года.

Практически вся трудовая жизнь связана с работой на шахте. Работал до 79 лет. Умер 9 ноября 2014 года, в возрасте 87лет.

Награды: орден Отечественной войны II степени и юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Архипенков Иван Васильевич |

|

1913 - 2012 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Великую Отечественную Войну Иван Васильевич встретил в составе 756 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии. 17 сентября 1941 года был назначен на должность начальника санитарной службы 756 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии. Воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии, Польши. При переправе через р. Днепр был ранен. В окружении под г. Харьковом попал в плен.

Закончил войну в Германии в составе 12 Западной стрелковой дивизии. Было присвоено звание капитана, а после войны майора медицинской службы.

3 сентября 1945г. уволен в запас в звании военврач 3 ранга.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль Жукова и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ИНТЕРВЬЮ |

|

Акрестин Пётр Петрович |

|

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в Алтайском крае. В 17 лет поступил в училище в Новосибирск. Затем окончил радиошколу. Ушёл на фронт в 1943 году. Служил в кавалерийском полку связистом. Начал боевой путь в Белоруссии. Дошел до Берлина. После окончания войны еще 5 лет боролся с власовцами, бандеровцами.

Награды: медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», орден Красной Звезды.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Алексеевский Виктор Владимирович |

|

1923 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призывался из г. Кемерово. Служил на 1-м Украинском и Воронежском фронтах, в 741 отдельном батальоне связи. Воевал в Сибирской дивизии связистом. Одним из командиров был Федоровский К.С., именем которого названа улица в г. Кемерово. Прошёл от Воронежа до Праги. Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, в боях на Курской дуге, форсировании р. Днепр, освобождении Чехословакии. Демобилизовался в марте 1947 года.

После войны вернулся в г. Кемерово. Работал на заводе Прогресс, водителем. Активно участвовал в общественной жизни Кузбасса. Награждён медалью «За служение Кузбассу».

Награды: медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, медаль «За взятие Будапешта», медаль «За освобождение Праги», медаль «За взятие Вены».

Интервью с Алексеевским Виктором Владимировичем

Информацию предоставили сотрудники МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной", г. Кемерово. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Апарин Николай Петрович |

|

1923 - 2013 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в Кемеровской обл., Топкинском р-не, д. Опарино. В 1942 году ушёл на фронт, воевал на Юго-западном фронте, 312 стрелковый полк, мотострелковая бригада, командир стрелкового отделения, был сержантом, командиром отделения. Участвовал в битве на Курской дуге.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Алексеев Иван Алексеевич |

|

23.07.1915 - 29.04.2002 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Чувашской АССР. Призван в 1941 г. из п. Советского (ныне с. Березовский) Кемеровской области. Воевал на Волховском фронте в 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, в составе 943 Ленинск-Кузнецкого артиллерийского полка, который при воссоединении с войсками Ленинградского фронта способствовал разгрому врага при прорыве блокады Ленинграда. С мая по август 1943 г. обеспечивал охрану Южного побережья Ладожского озера, по которому непрерывным потоком шли грузы для защитников Ленинграда. Участвовал в военных действиях по освобождению Прибалтики. 23 июня 1944 г. принимал участие в освобождении Пскова. При проведении военных мероприятий в селах Пушкино и Павловка был контужен.

После войны работал заведующим ветеринарной лечебницы, затем председателем колхоза. Переехав в с. Ягуново, работал кочегаром в котельной. Умер 29 апреля 2002 г.

Награды. Орден Отечественной войны II степени, орден Красной звезды, медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные награды.

Информацию предоставила дочь, Южанина Галина Ивановна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Алексеев Михаил Николаевич |

|

1923 - 2006 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Новиково Алтайского края. В 1942 году был призван на фронт Таштагольским райвоенкоматом в возрасте восемнадцати лет. Воевал под Сталинградом, в звании рядового. Был ранен. После войны работал бухгалтером в организации Золотопродснаб, инкассатором, ревизором, мастером холодильных установок.

Награды: орден Жукова, знак «Ветеран войны 1941-1945», медали к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Информацию предоставила дочь, Алексеева Тамара Михайловна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Алексеева Мария Семеновна |

|

1926 - 2021 гг.

|

Труженик тыла. Первая запись в трудовой книжке появилась в 1943 году «Принята учителем начальных классов». А было учителю ровно 17 лет. Работала в Шалымской школе более пяти лет. Потом вышла замуж и переехали в Спасск и там 38 лет также работала учителем начальных классов, сначала Спасской школы №96, затем переименовали в Спасскую среднюю школу №13.

Награды: памятная медаль «За труд во имя Победы», медали к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Атясов Федор Иванович |

|

10.02.1910 - 19.09.1984 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Таштагольском районе, пос. Каевал 10 февраля 1910 г. 23.06. 1941 г. Фёдор был призван на фронт Таштагольским РВК. Воевал на фронтах: Волховском, Украинском, 2-м Белорусском. 05.09.1943г. в боях под д. Тарасовка устранил в короткий срок четыре порыва линии связи. В этот же день под бомбёжкой, раненный в голову, истекая кровью, дополз до порыва линии и устранил его. Связь снова стала работать бесперебойно.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», юбилейные награды. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Алимов Дмитрий Андреевич |

|

1926 - 1999 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван Юргинским РВК. Рядовой, разведчик. Участвовал в освобождении Венгрии, был ранен. Освобождал Варшаву. Был тяжело контужен. Первый день Победы праздновали в госпитале. Были слёзы, непередаваемые чувства радости. Пели, кричали «Ура», плясали. Все были большой, огромной одной семьей. После войны работал в родном селе Верх-Тайменка на животноводческой ферме скотником.

Награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Информацию предоставила племянница Татьяна Анатольевна Кузнецова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Арыков Александр Трофимович |

|

1917 - 1996 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Алтайском крае. Был призван в ряды Красной Армии в 1939 году Старо-Кузнецкий РВК города Сталинск (ныне г.Новокузнецк). В июне 1940 года ему присвоено звание Старший сержант. Александр Трофимович участник финской войны. Во время Великой Отечественной войны Арыков А.Т. воевал на I-ом Ленинградском фронте, он участник боёв на Курской дуге, был телеграфным мастером 126-го отдельного батальона 71-ой стрелковой дивизии. После войны Александр Трофимович вернулся в город Осинники, 29 лет проработал на шахте.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Ассель Георгий Георгиевич |

|

1932 г.

|

|

Дети войны. Родился в Ленинграде в сентябре 1932 года. Его мама – Леонтина Лембит была балериной Мариинского театра, она рано ушла из жизни. Отец – Ассель Георгий Николаевич в первые дни войны добровольцем ушел на фронт, и через несколько месяцев родные получили на него «похоронку». Так маленький Георгий попал в Токсовский детский дом, воспитанники которого были эвакуированы из Ленинграда по замёрзшей Ладоге на Кубань. А там детдомовцы попали в оккупацию. Выживали, как могли, но всё, что удавалось насобирать, несли в детдом и делили каждую крошечку на всех. Известие о Победе детдомовцы встретили на Кубани. Затем было возвращение в Ленинград, где Георгий пошел учиться на токаря. Позднее судьба забросила Георгия в Иркутск, а в Осинники переехал уже с супругой, так и остались на всю жизнь здесь, в Осинниках.

В Осинниках Георгий Георгиевич окончил вечернее отделение Осинниковского горного техникума. Более 15 лет проработал на кирпичном заводе, 5 лет в горном техникуме, 30 лет – в ГПТУ-45, был депутатом городского совета. Общий трудовой стаж Ассель Г.Г. почти 60 лет.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Абибулаева (Файзулина) Фатыма Юсуповна |

|

1924 - 2003 гг.

|

Труженик тыла. С 1942 по 1948 год работала на шахте «Зиминка» в городе Прокопьевск. Профессия: мотористка. Мать пятерых детей.

На протяжение всей послевоенной жизни наши предки собирались 9 мая за большим столом, чтобы отпраздновать победу над фашисткой Германией. Мы сохранили эту традицию как дань великой благодарности нашим родным.

Информацию предоставила правнучка Екатерина Олеговна Прокопьева.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Адаманцев Павел Иванович |

|

1920 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Бжицкая Юргинского района. Участвовал в освобождении Сахалина от японцев. На службу ушёл в 1940 г. Служил в пограничных войсках. Когда началась война. Погранвойска были приведены в полную боевую готовность, ждали нападения со стороны Японии. Проводили боевые учения. Всё было как в настоящем бою. За боевые учения наградили значком «Отличный артиллерист». Закончил школу командиров. Войну с Японией встретил как должное, то есть готов был защищать Родину. За освобождение Южного Сахалина от Японцев есть благодарность с подписью Сталина. Комиссовали в 1946 году.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Японией». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Арлюков Василий Алексеевич |

|

1911 - 1990 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Арлюк на севере (ныне) Кемеровской области. В 1929-1933гг. служил на Дальнем Востоке (Тихоокеанский флот).

В 1934 году женился. До войны жил с женой и тремя детьми в г. Осинники. Работал на шахте.

В начале войны ушёл на фронт. Охранял границы СССР на Дальнем Востоке, участвовал в боях с японцами, с Квантунской армией в августе 1945 года. Вернулся домой в 1946 году. По окончании войны продолжил работать на шахте, затем мастером в училище города Калтан.

Информацию предоставила внучка Евгения Юрьевна Арлюкова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Аникин Евгений Петрович |

|

1902 - 1978 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Коченево Новосибирской области. Был призван на службу 7 сентября 1941 года Коченёвским РВК, Новосибирской области. Проходил службу в 275 гвардейском Печенегском, ордена Александра Невского, миномётном полку и прошел всю войну. В конце войны 9 апреля 1945 года был ранен и после оказания медицинской помощи в госпитализации отказался.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Александровский Виктор Александрович |

|

1924 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. В.-Кучук Алтайского края. Дата призыва 03.1942. Воинское звание - красноармеец; рядовой. Воинская часть - 31 гвардейский стрелковый полк 9 гвардейской стрелковой дивизии.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Алёшкин Петр Павлович |

|

1909 - 1942 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Елыкаево Кемеровской области. Призван Титовским РВК, Промышленновского района Кемеровской области. Служил в 6-м добровольческом стрелковом корпусе, который назывался Сталинским. Рядовой, старший пулемётчик. Участвовал в Ржевской битве. Погиб в декабре 1942 г.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Асмолков Фёдор Филиппович |

|

20.06.1907 - 23.06.1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Грузинской ССР, Аджарской АССР, Батумского района, город Батуми. Призван в марте 1942г Фрунзенским РВК, города Ленинграда Проходил службу: 206 фронтовой запасной стрелковый полк МВО 11 армейский танковый полк Западного Фронта, 11 полевой сборно-распределительный пункт БТ и МВ Прибалтийский Фронт. Офицерский состав, капитан, политработник. Ранен, выбыл 27.12.1942г из эвакогоспиталя-2943 в 208 запасной стрелковый полк.

Награды: медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

Информацию из семейного архива предоставила правнучка Морозова Наталья Владимировна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Асмолков Филипп Федорович |

|

1875 - 1942 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Рудный Климовец Смоленской губернии. Подпрапорщик, участник Первой мировой войны, награжден Орденом Святой Анны. Жил на улице Коломенская 11 в блокадном Ленинграде. Дата смерти - февраль 1942г. Захоронен на Пискаревском мемориальном кладбище, одном из мест массовых захоронений жертв блокадного Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

Информацию предоставила правнучка Морозова Наталья Владимировна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Андреева (Борзило) Елена Ивановна |

|

04.11.1928 - 05.07.2012 гг.

|

| Труженик тыла. Родилась в селе Котино Прокопьевского района, Кемеровской области. Во время войны 13-летним подростком работала на шахте. Подростки работали наравне со взрослыми по 15-16 часов.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Аксенов Павел Александрович |

|

28.12.1918 - 24.06.1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Тогул, Тогульского района, Алтайского края. В армию был призван 20 августа 1938 года Тогульским РВК Алтайского края. С 1938 года служил в командном составе в ПВО Забайкальско-Амурского фронта. Во время великой Отечественной войны с июля 1941 года по февраль 1942 года служил на Западном фронте в должности помощника командира в составе 105-го отдельного зенитного дивизиона 93-ей стрелковой дивизии. С мая 1942 года по июль 1943 года был политруком батареи 1205-го полка ПВО Московского фронта. В 5243 зенитно-артиллерийском полку Ленинградской армии воевал с ноября 1944 года по апрель 1945 года. С августа по сентябрь 1945 года служил на 2-м Дальневосточном фронте. Павел Александрович участник войны с Японией.

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией», медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Аксёнова (Полякова) Фрида Андреевна |

|

1919 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Аксёнова (Полякова) Фрида Андреевна была призвана на фронт из города Ленинград Кировским районным военкоматом и зачислена в действующую армию солдатом ПВО. С февраля 1944 года по март 1945 года Фрида Андреевна была солдатом зенитной артиллерии, наводчицей и воевала на Ленинградском фронте в составе 524-го зенитного артиллерийского полка. 900 блокадных дней Асёнова Ф.А. защищала Ленинграда. Руководство присвоило Аксёновой Фриде Андреевне звание старший сержант и приказом полковника была назначена старшиной 13-й батареи. В составе 524-го зенитного артиллерийского полка Аксёнова Ф.А. прошла Финляндию, Латвию, Литву. Демобилизовалась в 1945 году. В 1947 году Аксёнова Ф.А. приехала с мужем в Алтайский край. Устроилась на работу в детский сад воспитателем. Затем работала в клубе художественным руководителем. В 1954 году Фриду Андреевну направляют в г.Осинники корреспондентом в редакцию газеты «Маяк Коммунизма».

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За боевые заслуги», знак «Участник Великой Отечественной Войны», знак «40-лет снятия блокады Ленинграда», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Абрамов Константин Семенович |

|

1912 - 1941 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Усть-Испатово Юргинского района Кемеровской области. В августе 1941 года призван на фронт Юргинским РВК. Красноармеец, сержант, мл. лейтенант. Служил в в/части п/п 150355 т. Пропал без вести с 15.09.1941 года. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Абрамов Николай Семенович |

|

1918 - 1943 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Усть Испатово. Юргинского района Новосибирской области. Дата призыва 16.10.1939 г. Места службы 150 сд: 204 стрелковый полк 10 стрелковой дивизии: олб 150 сд: 87 стрелковый полк 26 стрелковой дивизии: 87 стрелковый полк 26 стрелковой дивизии. В боях с немецкими захватчиками проявил себя исключительно мужественным, смелым и решительным командиром, способным управлять боем взвода в любых условиях боя. В период наступательных боев 15 и 16 февраля 1943 года, руководя взводом, смело и решительно вел свой взвод вперед на выполнение боевой задачи, личным примером стойкости и отваги воодушевлял своих подчиненных на выполнение боевой задачи. В этих боях взвод товарища Абрамова уничтожил несколько десятков фашистов, захватил в плен 3 фашистов. < Товарищ Абрамов является образцом высокой воинской дисциплины в выполнении боевых приказов. Дисциплинирован, до конца предан партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине. Погиб 22.12.1943 г.

Награды: орден Красной Звезды. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Алексеев Александр Константинович |

|

1926 - 1983 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Оренбургской области с.Артамоновка. В армию был призван в 1944 года, воевал на Третьем Украинском фронте.

Согласно ответа Архива войсковой части 32152, проходил военную службу в должности линейного надсмотрщика четвертая отдельная бригада правительственной связи, 70 отдельная рота кабельно-шестовой линии связи. Освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию.

В 1946 году полк был расформирован и Александр Константинович попал в погранвойска, где служил до 26 октября 1950 года.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Алексеева Халима Якуповна |

|

1938 г.

|

|

Дети войны. Когда началась война Халиме Якуповне было всего 3 года. Помнит, что всегда хотелось есть, они искали в земле корешки, что-нибудь съестное. Но, как вспоминает, что строго следовали наказу матери – если вдруг встретится им колосок, брать нельзя.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Андринчан Алексей Петрович |

|

1927 - 1945 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился он в селе Кудрявск, Новосибирской области, Тогучинского района. В ноябре 1944 г. призвали в 365-й отдельный батальон морской пехоты на Южном Сахалине. В 1945 г. батальон активно воевал за освобождение Южного Сахалина и города Углегорска (Сахалинская область). Осенью 1945 года, во время ожесточенных боев из этого батальона погибло 8 человек, среди них был Андринчан Алексей Николаевич – пулеметчик, краснофлотец, ему было 18 лет. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Анянов Александр Лукич |

|

1904 - 1945 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1904 году, Алтайский край, Чойский район, село Ключи. Александр Лукич стал жертвой политического террора в СССР. В «Книге памяти Республики Алтай» записано, что 3 ноября 1937 г. он был арестован и сослан на пять лет. Его сын Семён вспоминал, что у отца был большой дом, по этой причине он подлежал раскулачиванию. Не посмотрели даже на то, что семья была очень большая. Не вернувшись из ссылки, в августе 1943 г. Александр Лукич ушёл на фронт, и до конца войны воевал. А в мае 1945 года пропал без вести. После войны мой прадед был посмертно реабилитирован. У Александра Лукича осталась жена Арина Фидуловна и пятеро детей Фёдор, Константин, Семён (мой дед), Евдокия и Мария.

Информацию предоставила правнучка Теплова Екатерина Евгеньевна

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Альтафов Гизатула Альтафович |

|

1926 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в войне с Японией с августа 1945 по сентябрь 1945 в составе стрелкового полка, противотанковый истребительный дивизион. Гизатула Альтафович после дембеля приехал с однополчанином в г. Ленинск- Кузнецкий. 08.05. 1950 г. - шахта им Ярославского, подземный лесодоставщик; 1954 - шахта "Полысаевская-2", крепильщик подземный; 1958 - переведён горнорабочим очистного забоя, подземный; 1964 - переведён наземным горнорабочим; 1977- уволен по старости.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», благодарность Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина, медаль «30 лет Советской Армии и Флота», медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Алаторцев Григорий Петрович |

|

1913 - 1963 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 7 января 1913 года в селе Старый Кряжим Пензенской области. Началась Великая Отечественная война. В 1942 году Шмаковским райвоенкоматом был призван на фронт. Григорий воевал в 926-м отдельном батальоне связи, в штабной роте 87-й стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии. Его звание – красноармеец, должность – авиасигнальщик. Он участвовал в боях на Сталинградском, Южном, Украинском, Прибалтийских и Ленинградском фронтах.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За боевые заслуги», пять благодарностей от Верховного Главнокомандующего тов. Сталина: за освобождение Зимовника; за прорыв обороны на Перекопском перешейке; за освобождение Сталинграда; за освобождение Севастополя; за освобождение города Шауляй. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Алексеев Иван Ануфриевич |

|

1923 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Янумевка Красноаремейского района Житомирской области. В ряды Красной Армии был призван 5 марта 1941 года Красноармейским РВК Житомирской области. Воевал стрелком в составе стрелкового полка с июня 1941 года. В августе 1943 года попал в плен, находился в плену в Германии по май 1945 года, был освобождён английскими войсками. Домой вернулся в июне 1945 года. В послевоенные годы жил в Топкинском районе, деревне Романовка, работал кузнецом в совхозе «Усть-Сосновский».

Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Амелин Илья Захарович |

|

1915 - 1971 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Кокуй Топкинского района Новосибирской области (ныне Топкинского муниципального округа, Кемеровской области). Перед войной жил и работал в селе Усть-Сосново. Из села был призван на фронт в 1941 году. 7 ноября 1941 года принимал участие в параде в Москве, военным маршем прошёл по Красной площади, откуда сразу ушёл на фронт. Воевал на Курской дуге. В июле 1943 года был тяжело ранен, была раздроблена рука, стал инвалидом. После госпиталя по состоянию здоровья демобилизован из армии.

Вернулся в родное село, где жил и трудился. Работал пастухом, конюхом – ухаживал за лошадьми, сторожем на водокачке. Умер 1 октября 1971 года.

Награды: юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Антипов Пётр Степанович |

|

1918 - 1986 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Калинино Брянской области. Окончил 4 класса школы. В ряды Красной Армии был призван Нарофоминским РВК в октябре 1938 года. Принимал участие в войне с белофиннами. В годы Великой Отечественной войны воевал пулемётчиком в составе 52-ого отдельного пулемётного батальона. В июле 1941 года попал в плен, был освобождён советскими войсками в 1945 году. В послевоенное время жил в селе Усть - Сосново Топкинского района, работал плотником в совхозе «Усть-Сосновский».

Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Ахмиров Михаил Борисович |

|

1915 - 1987 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в городе Свердловске. В 1933 году окончил Свердловский плановый экономический институт и получил специальность инженера - плановика. В сентябре 1936 года был призван в ряды Красной Армии, служил курсантом Высшего военного Морского училища. В 1938 году – участник военного конфликта на озере Хасан. В 1939 -1940 гг. – участник Советско-финляндской войны. Во время Великой Отечественной войны служил мотористом на подводной лодке, на торпедном катере Г-8. Воинское звание – мичман. В апреле 1945 года был ранен. Демобилизовался в 1947 году. В послевоенное время жил в селе Усть – Сосново, работал столяром в Русаковском откормсовхозе, сторожем в совхозе «Конезавод-131».

Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Антипин Петр Васильевич |

|

1923 - 2012 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Чахлово Юргинского района. В 1944 году призван на фронт Юргинским РВК. Боевое крещение принял во время двухмесячной обороны подо Львовом в составе 43-й дивизии 289-го стрелкового полка 2-го Украинского фронта командиром отделения, в звании младшего сержанта. После капитуляции Германии, Петр Васильевич участвовал в освобождении Западной Украины от бандеровцев и немцев, которые скрывались в лесах. Во время ликвидации банд погибло много советских солдат. После расформирования части был направлен в Киев в качестве связиста для устранения поврежденных линий связи, кабеля, соединяющего Москву с Берлином.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., медаль Жукова, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Андреев Иван Антонович |

|

1996 гг. - 1996 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Стешки Демидовского района Смоленской области. В 1933 году семья переехала на постоянное место жительства в д. Камышино Кемеровской области. В 1943 году призван на фронт. Сражался рядовым на Украинском фронте в танковом полку. Тяжело ранен в 1944 году. В 1945 году вернулся домой. Работал в совхозе «Горняк» бригадиром на животноводческой ферме. Вместе с женой Полиной Игнатьевной воспитали 3 детей.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, медаль «За освоение целинных земель». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Арзютов Николай Семенович |

|

1926 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1926 году в селе Елыкаево. В ноябре 1943 года был призван в Красную Армию. После обучения в артиллерийской полковой школе в Красноярском крае, получил звание старшины миномётной роты. С декабря 1943 года сражался на фронте в составе 285-го миномётного полка 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Был ранен, после госпиталя возвратился в родную часть. Участвовал в освобождении Польши, взятии Берлина, легендарном рейде 4-й танковой армии на Прагу, где и встретил Победу.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Артемов Варфоломей Васильевич |

|

1923 - 2006 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Вотиновка Барзасского района Кемеровской (ныне) области. Был призван на военную службу 16 мая 1942 года Тайгинским ГВК. Военную присягу принял в 1011-м стрелковом полку. Позже окончил курсы снайперов и саперов, освобождал города Восточной Пруссии в звании старшего сержанта во 2-й стрелковой роте 3-го мотострелкового батальона 47-й Краснознамённой механизированной бригады. Воевал на Сталинградском, на 1-м Прибалтийском фронтах. В боях Великой Отечественной войны был ранен в августе 1942 года, в правую руку, а также в январе 1943 года был ранен в правое плечо.

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, орден Славы III степени, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Агеев Андрей Тимофеевич |

|

1920 - 1997 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Антоново (в настоящее время – территория ЗСМК) Новокузнецкого района Кемеровской области. В 1939 г. окончил фельдшерскую школу в городе Сталинске и был призван на военную службу. Место призыва: Кузнецкий РВК, Кемеровская область, Кузнецкий район. Служил на Дальнем Востоке. В марте 1942 г. был отправлен на фронт. Воевал в составе 27-го кавалерийского полка 7-й кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта в должности санинструктора, а позднее – фельдшера ПМП. Был легко ранен в ноябре 1943 г. Участвовал в форсировании реки Эльба. Встретил Победу в Берлине. Затем служил в Венгрии. Вернулся домой в марте 1946 г. и устроился работать на шахту «Зыряновская».

Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали. В послевоенное время: орден Октябрьской Революции, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знак «Шахтерская слава» III степени, знак «Шахтерская слава» II степени, знак «Шахтерская слава» I степени, звание - Почетный шахтер. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Абрамов Леонтий Семенович |

|

1908 - 2000 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Пещёрка (ныне) Кемеровского района. В 1930 году был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке на границе с Китаем. После службы в армии В 1933 году вернулся в родную деревню, женился, работал в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война, был призван по мобилизации Яшкинским РВК 24.08.1941 г. в 86-й горно-стрелковый полк МВД, который сдерживал японские войска на Дальнем Востоке до марта 1943 года. Затем войска были переброшены на Западный фронт, и Леонтий Семенович был зачислен в 258-й стрелковый полк МВД 140-й Сибирской стрелковой дивизии командиром стрелкового отделения. После победы вернулся в родную деревню, где и трудился в колхозе на благо Родины. Там же он умер в 2000 году, дожив до 92 лет.

Награды: орден Красной звезды, орден Славы III степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Алтухов Василий Иванович |

|

1925 - 1942 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Место рождения – с. Новые Решеты, Кочковский район, Новосибирская область. Призван Кочковским РВК Новосибирской области. Воинское звание – рядовой. Прошел боевой путь 26 Гвардейской Краснознаменной бригады, воинская часть 16657.

26 декабря 1942 года в бою получил смертельное ранение.

Награды: медаль «За боевые заслуги».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Алхимова Мария Александровна |

|

1926 - 28.06.2020 гг.

|

Труженик тыла. Алхимова Мария Александровна из села Мазурово Кемеровского района. Родилась в 1926 году. Запись в трудовой книжке: «Трудовой стаж до поступления в совхоз «Мазуровский» в колхозе составляет с 1946 года по 1960 год – 14 лет 2 месяца». В совхозе «Горняк» Мария Александровна проработала с 1969 по 1997 год сначала бригадиром тепличного хозяйства, после работала телятницей. И даже на заслуженном отдыхе она продолжала работать. С 26 февраля 1970 года Мария Александровна Алхимова являлась депутатом Кемеровского районного Совета депутатов трудящихся. В 1977 году депутатом Мазуровского сельского Совета депутатов трудящихся от избирательного округа №11.

Награды: медаль «За освоение целинных земель» (1958г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и много юбилейных медалей.

Информацию предоставила внучатая племянница Макеева А. И.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Арышев Илья Андриянович |

|

1921 - 27.01.1943 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Судженка, Яйский р-н, Кемеровская обл. (Троицкий р-н, Алтайский край). На момент начала войны жил в Кемеровской области, г. Анжеро-Судженск. Призвался на фронт Анжеро-Судженским РВК. Воинское звание лейтенант. Командир взвода связи 652 артиллерийского полка 202 стрелковой дивизии. Воевал на Ленинградском фронте. Умер от ран в госпитале 27 января 1943 года. Похоронен Новгородская область, Парфинский район, д. Беглово. Январь 1943 года. Воинское захоронение.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красного знамени.

Информацию предоставила племянница Максимова Елена Александровна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Антоневич Надежда Семеновна |

|

20.04.1925 г.

|

Труженик тыла. Родилась 20 апреля 1925 года. В Белоруссии, Борисовский район, деревня Зачистье. В семье было 11 детей, в живых осталось 5. Надежда Семеновна была последней. 4 сестры, 1 брат. Брат Александр Семенович участник ВОВ, с фронта вернулся раненый. Родители крестьяне, всю жизнь прожили в деревне Зачистье, занимались личным хозяйством. В Сибирь семья переехала в 1931 году в Красноярский край, район Тюхтецкий, деревня Михайловка. Надежде Семеновне было 6 лет. Здесь закончила 7 классов. Работала в колхозе, в деревне Михайловка. Работала дояркой. Во время войны работала разнорабочей в колхозе (косила, сеяла на быках (лошадей забрали на фронт), сено метала, коров доила). В Кузбасс переехала в 1969 году. Жила в поселке Тисуль, Кемеровская область. Работала дояркой пока не вышла на пенсию в 1980 году. Будучи на пенсии продолжала работать уборщицей в клубе, в магазине. Вырастила 5 детей. Имеет награду «Медаль Материнства». С осени 2017 года живет с дочерью в селе Ягуново Кемеровского округа, Кемеровской области, Коноваловой Галиной Ильиничной.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Медаль Материнства, юбилейные медали.

Информацию предоставила дочь Коновалова Галина Ильинична. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |