|

|

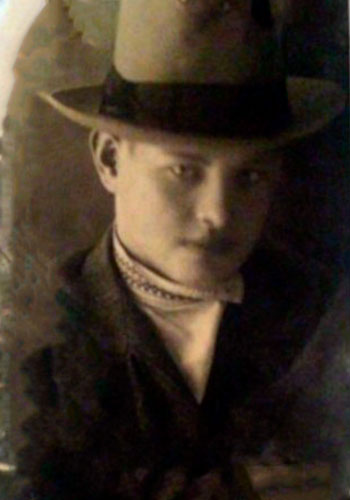

Демченко Семен Митрофанович |

|

18.06.1923 - 18.09.1983 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. В Советскую Армию призван Куйбышевским райвоенкоматом Запорожской области. Был партизаном, радистом, разведчиком. После войны жил в посёлке Первомайском Мариинского района, работал кузнецом в совхозе «Победитель».

Награды: орден Славы I, II, III степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейную медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейную медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейную медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР», знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Дубинин Константин Дмитриевич |

|

1919 - 2000 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Война застала его на службе в действующей армии, в части под Ленинградом. С первого дня войны был включён в состав войск Северо- Западного фронта. После ранения и лечения в госпитале в 1942 году был направлен в войска 4-го Украинского фронта. Принимал участие в освобождении города Мелитополя. В 1943 г. получил два ранения. После восстановления вернулся в состав войск вновь образованного 4-го Украинского фронта (1944 - 1945 гг.). Участвовал в Западно-Карпатской операции, освобождал Польшу и Чехословакию, где и встретил День Победы (г. Оломоуц).

Награды: два ордена Красной Звезды, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За отвагу».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дотай (Пархоменко) Варвара Васильевна |

|

31.06.1930 - 2013 гг.

|

| Дети войны. Варвара Васильевна во время войны жила на оккупированной немцами территории. В течение полутора лет Воронежская область трижды находилась в оккупации. 12-летним ребёнком Варвара, помогала партизанам, она в корзине носила им молоко и овощи со своего огорода. Немцам говорила, что идёт готовить хворост, а это паек на день, они обыскивали корзину и отпускали её.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Душина Александра Артемьевна |

|

1928 г.

|

Труженик тыла. Родилась в селе Большеямное Юргинского района Кемеровской области в 1928 году. Подростком приняла на себя все тяготы войны. С ранних лет тяжело работала. Целый день, потрудившись в поле, вечерами вязали носки, варежки, готовили посылки для бойцов нашей армии.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «Маршал Советского Союза Жуков», юбилейные медали к Победе в Великой Отечественной войне, знак «Ударник коммунистического труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дорошин Василий Васильевич |

|

1925 - 1984 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Сержант, артиллерист.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Двинянинов Николай Егорович |

|

06.03.1922 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в Новосибирской области, в селении Барзасское. Ушёл на фронт из г. Кемерово в самом начале войны в возрасте девятнадцати лет. Николай Егорович прошёл четыре года войны. Через четыре года, связь с ним прервалась. Родным сообщили, что Николай Егорович пропал без вести. По словам очевидцев Николай попал в плен, где умер от ран в возрасте 23-х лет.

Информацию предоставила правнучка Водоватова Вероника.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Дубук Максим Андреевич |

|

07.09.1922 - 20.01.1990 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в п. Верх-Ачино, Тогучинского района, Новосибирской области. Место призыва – Тогучинский военкомат. Воевал с 1941 г в составе в/ч Степного фр., 281 Гв. СД 2 го Украинского фр., участвовал в сражении Курской дуге. Старший сержант, командир отделения взвода связи, разведчик, десантник. Был тяжело ранен.

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За Оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дикаев Михаил Степанович |

|

1921 - 1992 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван Юргинским РВК в Армию и направлен на Сталинградский фронт, где в составе воинской части принимал участие в боевых действиях по разгрому немецких войск, затем 1-ый Украинский фронт. Принимал участие в операциях по освобождению Украины, Румынии, Австрии, Венгрии, Чехословакии. Был связистом.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, орден Красной Звезды, медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Деменков Лаврентий Васильевич |

|

15.05.1918 - 22.10.1993 гг.

|

Участник Великой отечественной войны. Лаврентий Деменков родился 15 июля 1918 года в деревне Соколовка (ныне Чериковский район Могилёвской области Белоруссии) в семье крестьянина. С 1924 года вместе с семьёй проживал в Юргинском районе Новосибирской области. В 1938 году окончил Томский техникум общественного питания. В сентябре 1938 года Деменков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, в январе 1941 года демобилизован. В июле 1941 года он повторно был призван в армию Юргинским районным военкоматом. В 1942 году Деменков окончил ускоренный курс Омского военного пехотного училища. С марта того же года на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942-1944 годах воевал в 1063-м стрелковом полку. Принимал участие в боях на Ленинградском и Карельском фронтах. В боях два раза был ранен (тяжелые ранения в декабре 1942 и в мае 1943 годов) и один раз контужен (в бою 12 апреля 1942 года). К июню 1944 года лейтенант Лаврентий Деменков командовал взводом 1063-го стрелкового полка 272-й стрелковой дивизии 4-го стрелкового корпуса 7-й армии Карельского фронта.

Награды: Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»), орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Красного Знамени, юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Давлетшина Гульзамал Давлетшиновна |

|

1918 - 1983 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в деревне Большая Атня, Атнинского района Татарской АССР. До войны была начальником швейной мастерской.

В апреле 1942 года была призвана на фронт Атнинским РВК. Присягу приняла 10.05.1942 года. С 04.12.1942 года служила поваром 2-ой батареи 250-го зенитно-артиллерийского полка. С марта по май 1945 года служила в составе зенитно-артиллерийского полка 2-го Украинского фронта.

Награды: нагрудный знак «Отличный повар» (06.11.1944 года), медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Досаева Нина Георгиевна |

|

1925 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в Ленинграде. С детства мечтала стать кондитером. Но начавшаяся война распорядилась судьбами людей по-своему. В ноябре 1941 года Нина Георгиевна поступила на работу в паровозное депо слесарем заготовительного цеха. Работники депо обслуживали и ремонтировали паровозы, перевозившие грузы со станции Ладожское озеро, а после прорыва блокады в январе 1943 года - по Шлиссельбургской магистрали. В самом начале Великой Отечественной войны часть работников депо ушли добровольцами или по призыву на фронт. На рабочие места ушедших встали подростки и специалисты – беженцы железнодорожники из ближайших оккупированных областей.

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», нагрудной знак «Дорога жизни». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дёмин Илья Прокопьевич |

|

1922 - 1982 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Место призыва: Кемеровский РВК, Новосибирская область, Кемеровский район. Звание: Красноармеец, Стрелок 1-го стрелкового батальона, младший сержант. Места службы: 740-й стрелковый полк 217-й стрелковой дивизии.

В 1942г. на Сталинградском фронте получил ранение в ногу. 1943г. воевал на Центральном фронте.

С 1944-1945 гг. воевал на Белорусском фронте. В послевоенное время с 1945-1947 гг. защищал освобожденные территории от врага. Конвоировал пленных фашистов по территории Белоруссии и Западной Украины.

Весной 1947 года Илья Прокопьевич вернулся с фронта и 4 мая устроился работать на Механический завод №606 г. Кемерово в литейный цех обрубщиком. В 1948 году женился на Зиновьевой Анне Филипповне, с которой познакомился на работе. У семейной пары родилось трое детей.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Донов Кирилл Романович |

|

1918 - 1941 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Овсянниково, Солтонского района, Алтайского края. Осенью 1939 года Кирилла призвали на действительную службу в Красную Армию, откуда был взят на Финскую войну. Со службы домой пришёл в мае 1940 года.

Уже в феврале 1941 года у Кирилла Романовича родился сын. А в июне 1941 года он добровольцем ушёл на фронт. Воевал на Северном фронте, будучи разведчиком. С фронта было 3 письма, в каждом сообщал о скором окончании войны, чтобы ждали, чтобы берегли детей. Было 2 фотографии. На одной из них надпись: «На долгую вечную память моей жене и детям, дорогим родителям. Будете глядеть, сроду не забудете. Еще привет из Мурманска». Больше писем не было. В январе 1942 года пришло известие «Пропал без вести».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дюпин Михаил Алексеевич |

|

1929 - 2006 гг.

|

Труженик тыла. Родился в Кировской области, Зуевский район, деревня Дюпы. Когда началась война ему было всего 12 лет. Но всех взрослых, годных к службе мужчин забрали на фронт. Основными работниками в деревне стали женщины, старики и дети. И план по посадке картофеля, клевера, по посеву зерновых район выполнял. Жизнь в военное время даже в деревне была непростой. Кроме выполнения плана по сдаче хлеба, каждому колхозу предписывалось сдавать государству определённое количество овощей. Но так как рабочих рук не хватало, поэтому разрешалось сдавать побеги съедобных растений, таких как крапива, щавель, люцерна.

В 1958 году переехал в г. Киселёвск. Работал на разрезе им. Вахрушева машинистом насосных установок.

Информацию предоставила дочь Галина Михайловна Чудакова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дюпина Юлия Назаровна |

|

1928 - 2010 гг.

|

Труженик тыла. Родилась в Кировской области Омутинский район, деревня Тёмная сторона. Во время войны ей было 13 лет. Школьники принимали активное участие в сельхозработах, потому что рабочих рук не хватало. Работала на прополке хлеба. В уборочную страду с утра до позднего вечера наравне со взрослыми убирала хлеб, возила зерно.

В Киселёвск переехала в 1958 году. Работала на разрезе им. Вахрушева помощником машиниста насосных установок

Информацию предоставила дочь Галина Михайловна Чудакова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дианов Анатолий Николаевич |

|

12.11.1919 - 08.01.1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Родился в д. Заимка Крапивинского района Новосибирской области. Призван Мариинским РВК, ст. сержант, стрелок-радист, воевал в 116-й отдельной разведывательной армейской авиационной эскадрилье. Погиб 08.01.1942 г. при выполнении боевого задания в Ленинградской области. Найден поисковиками отряда «Сокол», захоронен 10.05.2014 г. на воинском кладбище в Чудском бору Ленинградской области.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Дианов Виктор Николаевич |

|

1923 - 1994 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 25.01.1923 года в с. Симоново Крапивинского р-н, Кемеровской обл. Место призыва: Тисульский РВК, Кемеровская обл., Тисульский р-н. Воевал в Сталинграде, закончил войну в Чехословакии. После войны работал военкомом в г. Дубно Ровенской области в звании подполковника. Умер в 1994 г. от болезни сердца.

Награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги».

Информацию предоставила племянница Вавилова Нина Ивановна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

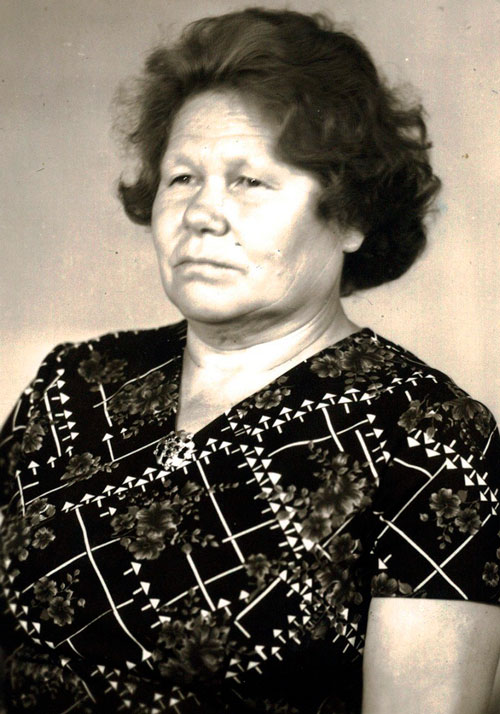

Демченко Анна Михайловна |

|

1922 - 2007 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в г. Ленинграде. В 1925 году семья переехала в Сибирь. Восемь классов Аня окончила в Белово. В 1939 году поселилась у сестры в Киселевске. В 1941 году поступила работать телефонисткой в 1-ю промышленную пожарную команду. В 1942 году работала бойцом, а затем начальником пожарной охраны. Летом 1943 года Анна Михайловна с группой девушек направлена из Кузбасса в Центральную женскую школу снайперов в город Подольск. Воевала на Петрозаводском направлении, Карельский фронт, 32-я Армия, 1044-й полк.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медаль Жукова, медаль «Ветеран труда», знак «Ветеран Карельского фронта 1941-1945 гг.», знак «Фронтовик», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дунаев Семен Матвеевич |

|

1899 - 1976 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Кулаково Яшкинского района. Ушел на фронт в 1942 году. Воевал - 1942 г. – Ленинградский фронт, 1944 г. – Белорусский фронт. Участвовал в Восточно-Померанской операции, Моравско-Остравской операции, Варшавско-Познанской наступательной операции. Был дважды ранен.

Награды: медаль «За боевые заслуги». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Давыдов Иван Петрович |

|

1924 - 1993 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Иловка Зырянского района, Новосибирской области. На фронт призван 14 ноября 1942 года. Воевал в 601 строевом полку, командир зенитного орудия (миномётов) 82 мм и 120 мм. Прошел всю войну. Получил легкие ранения в феврале и апреле 1943 г. Был тяжело ранен в бедро, в августе 1943 г. Инвалид отечественной войны 2 гр. Женился 1948 году, имел троих детей. Работал на шахте Кемеровской обл. г. Белово, механиком. Неоднократно поощрялся и награждался за доблестный труд. Внес много рационализаторских предложений. Обладал отзывчивостью и хорошим чувством юмора, за что пользовался уважением в коллективе.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красная Звезда, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Берлина», 6 благодарностей от главнокомандующего – за отличные боевые действия, за овладение немецкими городами, за прорыв обороны, за завершение окружения Берлина. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Довгаль Николай Васильевич |

|

1923 - 2010 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в г. Тайга Новосибирской области (ныне Кемеровской области). Был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1942 года Топкинским РВК. В Великой Отечественной войне принимал участие с 1942-го по август 1943 года, воевал связистом в 22-м воздушно- десантном гвардейском стрелковом полку 8-й воздушно-десантной стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. 5 апреля 1943 года в боях под Старой Руссой, получил тяжёлое ранение в правую руку осколком мины. Лечился в госпитале, ему ампутировали кисть. Был признан инвалидом и комиссован из действующей армии в звании рядового. В послевоенное время в течение 14 лет работал бухгалтером в райсобесе, райфинотделе Топкинского исполкома, позднее в течение 25 лет мастером в дистанции гражданских сооружений.

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, знак ОАО РЖД «Ветерану–железнодорожнику в честь 60-летия Победы», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейные медали.

Информацию предоставила дочь Ольга Николаевна Довгаль. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |