|

|

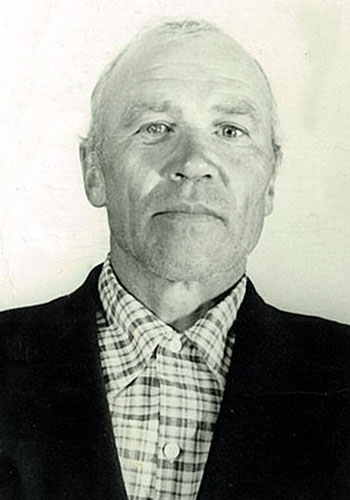

Нагорнов Иван Трофимович |

|

1912 - 1948 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Иван Трофимович до войны работал электрослесарем на шахте 3/3 бис (позже шахта «Коксовая»). Во время Великой Отечественной войны он воевал в составе Сибирской дивизии, был автоматчиком в пехотных войсках. Прошёл всю войну, был ранен в руку. Однажды, попав в окружение, солдатам пришлось целую неделю просидеть в болоте, в результате Иван Трофимович пришёл с войны с больными легкими. После войны он вернулся на родную шахту. Однако вскоре последствия войны дали о себе знать, он серьёзно заболел и умер, прожив только три года после её окончания. К 50-летию со дня Победы на шахте Коксовая была сооружена памятная плита шахтёрам, ушедшим на фронт с шахты. На эту плиту было занесено и имя моего деда. В г. Новокузнецке в музее Сибирской гвардейской дивизии собраны сведения о всех гвардейцах, в том числе и о рядовом Нагорнове И.Т. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Недорезова Юлия Ивановна |

|

03.03.1920 - 22.11.2007 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Молодой фельдшер, недавно закончившая медицинский техникум и побывавшая на финской войне, в 1941 году была призвана в 237-ю стрелковую дивизию в г. Сталинске (Новокузнецке), впоследствии получившую название «Пирятинская». Свой боевой путь прошла от Воронежа до Праги, участвовала в великом сражении на Орловско-Курской дуге, форсировала Днепр, освобождала от немецких захватчиков Киев и города в предгорьях Карпат, принимала участие в освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии. Закончила войну старшим лейтенантом.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Никулин Алексей Гаврилович |

|

16.03.1925 - 24.07.1996 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван на фронт танкистом в 1943 году Тисульским РВК. В первый год службы получил серьёзное ранение, после выбытия работал в тылу трактористом. Воспитал четверых детей. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Недашковский Николай Степанович |

|

28.02.1924 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В августе 1941 года был призван Топкинским райвоенкоматом (Новосибирской) Кемеровской области в звании младшего лейтенанта. Три месяца учебы в Асино Тюменской области, а потом общие войска, танковые войска. Калининский фронт, Центральный фронт… Воевал в Смоленской дивизии сибиряков - добровольцев, танкист. В феврале 1942 года – пулевое ранение, госпиталь и опять на фронт. Участвовал в сражениях на Курской дуге, за города Клин, Калинин, Торжок, Рига, Кёнигсберг, Орел, Киев. Под Кёнигсбергом получил тяжёлое ранение. Победу встретил в госпитале в Махачкале. Закончил войну в звании майора, демобилизован в 1946 году инвалидом 1 группы по ранению.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне с 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Некрасова Лидия Игнатьевна |

|

1937 г.

|

Дети войны.

Родилась в г. Ужур Красноярского края в семье электрослесаря паровозного депо Герасименко Игната Васильевича и домохозяйки Герасименко Клавдии Никитичны.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Невзоров Николай Иванович |

|

1911 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1911 г. Член партии ВКПб с 1940 года, окончил 7 классов неполной средней школы г. Кемерово в 1941 году. Был призван по мобилизации Кемеровским ГВК в августе 1941 года стрелком автоматчиком и ручным пулемётчиком в составе 1018 стрелкового полка. Прошедший ужас плена, бежал, партизанил 4 года в Белоруссии, был комиссаром отдельного диверсионного отряда «Мститель».

Награды: медаль «Партизану Отечественной войны».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Невзорова Ольга Ивановна |

|

1920 г.

|

| Труженик тыла. Уроженка Алтайского края. В 1939 г. окончила курсы в г. Сталинске.

В 1940 г. – окончила курсы вагоновожатых в г. Щегловске. Всю войну проработала на трамвае в г. Кемерово. Трижды её приглашали в военкомат, но всё-таки решили, что в тылу она нужнее. Затем работала санитаркой, гардеробщицей, дезинфектором.

Награды: Юбилейные медали

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Нетудыхатко Семен Григорьевич |

|

1911 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году призван Юргинским РВК в армию и направлен на 3-й украинский фронт, где в составе войсковой части принимал участие в боевых действиях по освобождению Юго- западной части Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии от немецких захватчиков.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За освобождение Будапешта», медаль «За взятие Вены», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Нечитаев Федор Андреевич |

|

1926 - 1948 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Граматуха Юргинского района. В 1941 году убежал из дома в г. Тайгу в военкомат прибавив себе лет, ушел на фронт. Был телефонистом 237-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.

Награды: медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Николаева Галина Григорьевна |

|

1940 г.

|

Дети войны. Родилась в д. Мускаринкассы Чувашской ССР. Галина Григорьевна была маленькой, годы войны не помнит. После войны, когда ей было 11 лет, у нее умерла мама, воспитывала ее старшая сестра. Галина помнит, что сестра всегда прятала сахар, а она находила его и ела ночью.

Информацию предоставила дочь Светлана Витальевна Белова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Носанчук Ефрем Лукьянович |

|

1913 - 1943 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Винницкой области Украинской ССР. На фронт призван Сталинским ГВК Новосибирской области. Член ВКП/б/., мл. лейтенант. Служил командиром взвода в составе 72-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой дивизии. Убит в бою 30 января 1943 года. Захоронен: Ростовская обл., Багаевский р-н, х. Усьман, восточная окраина. Жена Титова Ульяна Сергеевна, перед войной родился сын.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Носов Иван Кириллович |

|

1903 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1903 году, село Натальино, Саратовской области. Призван на фронт из г. Сталинска (Новокузнецк). Рядовой пехоты. Военная служба проходила в 237 стрелковой дивизии. В июне 1942 году дивизию перекинули в район города Воронежа, дивизия форсировала Днепр, в ходе боев большая часть дивизии погибла, то, что осталось от дивизии присоединили к 38 армии Брянского фронта. С ожесточенными боями, полк Ивана Кирилловича продвигался к Курской дуге. 5 февраля 1943 года Иван Кириллович получил тяжелое ранение и попал в госпиталь ЭГ 2033.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Нагайцев Александр Васильевич |

|

1927 - 2000 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 1 августа 1927 года в Алтайском крае. Окончил 4 класса школы. В октябре 1944 года написал заявление в Топкинский райвоенкомат с просьбой о досрочном призыве в ряды Красной Армии. 26 октября 1944 года был призван Топкинским РВК в ряды Красной Армии. Прошёл обучение на курсах младших командиров, после которых был отправлен на Дальний Восток, на 1-й Дальневосточный фронт. Был пулемётчиком в составе 184-й артиллерийской дивизии 5-й армии. Участник войны с Японией. Война окончилась для Александра Васильевича в г. Харбине 3 сентября 1945 года. Демобилизовался из рядов армии 31 марта 1951 года. В послевоенные годы жил в п. Раздолье, работал молотобойцем в совхозе «Хорошеборский» Топкинского района.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Нечкин Алексей Тимофеевич |

|

1913 - 1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Крапивинском районе в селе Поперечное. На фронт призван Крапивинским РВК 1 октября1941 года. Воевал: 20 гвардейская отдельная разведывательная рота; 84 гвардейская стрелковая дивизия; 16 гвардейская стрелковая дивизия; 36 гвардейский стрелковый корпус.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |