|

|

Шибаков Иван Филиппович |

|

10.10.1917 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1939 году проходил службу в воинской части 7357 в посёлке Даурия, Читинской области. На фронт был призван по месту службы в 1941 году, в Блокадный Ленинград. В 1943 году Иван Филиппович был ранен, находился в военно-полевом госпитале № 223, где и умер от тяжёлых ранений.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шибакова Ольга Филипповна |

|

1913 г.

|

| Труженик тыла. В годы Великой Отечественной войны Шибакова Ольга работала в госпиталях города Анжеро-Судженска, ухаживала за ранеными, была донором крови.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шебухов Александр Семёнович |

|

1921 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Александр Семёнович родился в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области, в 1921 году.

На фронт призывался из с. Юрьева, Боготольского района, Красноярского края. О боевом пути Александра ничего не известно. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шушарин Иван Андреевич |

|

1911 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. На фронт попал в 1941 г. Место призыва Кемеровский РВК, Новосибирской области. Место службы: 647 ап 229 сд ВолхФ.

В 1943 г. получил медаль «За отвагу» за то, что при выполнении специальных заданий командования в районе Новгорода проявил храбрость и настойчивость в борьбе с немецкими захватчиками. Под сильным артиллерийско-миномётным огнём противника Иван Андреевич, рискуя жизнью, обнаружил и восстановил линию связи, когда батарея вела огонь по железнодорожным эшелонам противника.

Награды: медаль «За отвагу».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Шамов Арсентий Филиппович |

|

1915 - 1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Карельском фронте. В боях за ст. Хиитола КФ ССР, в августе 1942 г. пропал без вести.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шибаков Александр Филиппович |

|

1918 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Военный лётчик. Закончил Новосибирское военное училище лётчиков №31. В мае 1941 года был направлен в 1-й Авиационный полк. В 1942 году, в воинскую часть №200. В 1943 году воинскую службу проходил в 277-й штурмовой авиадивизии, 943-м авиаполку. 277 дивизия защищала блокадный Ленинград. Она была оснащена новейшей боевой техникой, самолётами ИЛ-2. Погиб Александр Филиппович 2 мая 1943 года.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

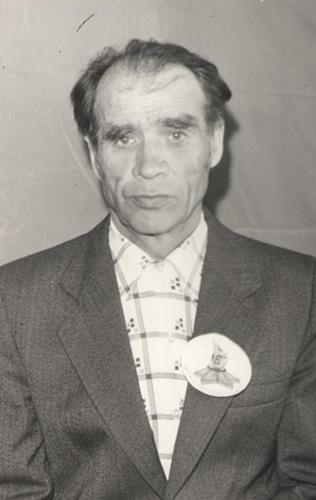

Шибаков Георгий Филиппович |

|

14.04.1911 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. До войны Георгий Филиппович работал в милиции. В 1941 году был призван на фронт Анжеро-Судженским военкоматом. Направлен на передовой рубеж, который находился под городом Смоленском, для защиты Москвы. Воевал в 333-м Артиллерийском полку. Был неоднократно ранен. После войны работал на металлургическом комбинате в г. Анжеро-Судженске.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За оборону Москвы».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шариков Николай Яковлевич |

|

1927 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван в Красную Армию в октябре 1944 г. и отправили на Дальневосточный фронт, остров Русский, в учебный отряд. После обучения попал на службу по охране рейдов Дальневосточного морского оборонительного района, которая входила в состав действующей армии. Николай Яковлевич служил сигнальщиком. Через сигнальщика осуществляли связь связисты, радисты, мотористы и т.д. Окончательно мобилизован в 1951 году в звании старшины ВМФ 2-й статьи, сигнальщик.

Награды: медаль «За победу над Японией», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль

Жукова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шатанков Сергей Сазонович |

|

1925 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван в 1943 году Топкинским РВК. Информация о нём только из его писем родным. Был курсантом 2-ой миномётной роты 2-го учебного батальона в г. Бердске. Затем направлен учиться в пехотинское училище. Последнее письмо было из г. Бердска. Пропал без вести.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Шабунин Гавриил Гордеевич |

|

07.04.1925 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году добровольцем ушёл на фронт. После окончания курсов радистов был направлен на Степной фронт под командованием И. Конева. Боевые действия начал в гвардейском истребительно-противотанковом артиллерийском полку. Участвовал в сражениях под Курском, освобождал города: Орёл, Белгород, Харьков. В боях был дважды тяжело ранен. После лечения вернулся на фронт, освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, Болгарию. После объявления Победы над фашистской Германией был направлен на Дальний Восток, участвовал войне с Японией, освобождал Маньчжурию. После капитуляции Японии 5 лет отслужил на Дальнем Востоке в городе Порт-Артуре.

После демобилизации вернулся в Кемерово, работал на Кемеровском механическом заводе, принимал активное участие в жизни коллектива завода, являлся наставником молодёжи, корреспондентом заводской многотиражной газеты, вёл активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За победу над Японией». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шачнев Александр Петрович |

|

1925 - 1996 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в году в деревне Цыпино (ныне) Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Вскоре семья переехала в город Топки. После окончания 7 классов, Александр с 1940-го по 1942 год учился в железнодорожном училище г. Топки. Позднее был направлен на Север, но вскоре вернулся домой, пошёл в военкомат и был призван 25 марта 1943 года Топкинским РВК в ряды Красной Армии. Был курсантом запасного полка с марта по ноябрь 1943 года, затем учебный танковый полк в г. Бердске, приобрёл военную специальность механика-водителя танка в октябре 1944 года. Был направлен в город Горький, где формировалась танковая бригада. Воевал механиком-водителем танка Т-34-85 54-го гвардейского танкового полка 11-го гвардейского механизированного корпуса на 1-ом Украинском фронте с октября 1944 года по май 1945 года. Участвовал в сражениях в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Танк Александра Петровича Шачнева первым из бригады ворвался в Берлин.

Награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За освобождение Праги», знак «Отличный танкист», юбилейные медали, знаки «Победитель социалистического соревнования» 1973г., 1974г., 1979г., знак «Ударник 9 пятилетки», медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Шуминский Илья Исакович |

|

1901 - 1987 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Белорусской ССР. Красноармеец, воевал в составе 141-го стрелкового полка в 85-ой стрелковой дивизии. После тяжелого ранения работал ветеринарным техником, лечил и готовил лошадей к отправке на фронт. В мирное время работал кузнецом в п. Каменный Бродик Крапивинского района. В 1952 году переехал в село Тараданово, работал в совхозе «Тарадановский». Вместе с супругой вырастил и воспитал пятерых детей. На протяжении всей жизни трудился на благо семьи, своими руками построил собственный дом, подсобные хозяйственные помещения. Помогал детям с благоустройством территории. Строил отличные бани.

Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали.

Информацию предоставила внучка Елена Владимировна Солодкова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Швец Николай Степанович |

|

1922 - 1997 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Зарубино Топкинского района (ныне) Кемеровской области. Топкинским РВК призван на фронт в июне 1942 года. Воевал на Воронежском направлении, под Сталинградом, на Орловско-Брянском направлении. Служил в рядах Красной Армии с мая 1942 года по декабрь 1946 год в различных родах войск: воздушно-десантных частях, артиллерии, пехоте, в военно-морских авиационных частях в звании младшего командного состава». Весть о победе Н. С. Швец встретил на Кавказе в 3-й авиационной эскадрильи 40-го ВМАУ ВВС ВМФ. Согласно Указа Президиума Верховного Совета от 22 октября 1946 года он был мобилизован из рядов Советской Армии и 27 декабря 1946 года прибыл домой.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Швецов Александр Семенович |

|

1900 - 1982 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Тарасово Кировской области. На военную службу призван Санчурским РВК, Кировской области 10.03.1942 г. Службу проходил полковым поваром. Воевал на Белорусском фронте в стрелковом полку. Войну закончил в Венгрии.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Шевельков Алексей Константинович |

|

1926 - 2008 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Когда началась война, на фронт Алексея Константиновича ещё не брали, так как ему было всего 15 лет. Приписав себе несколько лет, он все-таки в ноябре 1943 года прошел военную подготовку в городе Бийске. На фронт Алексей попал в мае 1944 года, в мотострелковую дивизию на Белорусский фронт. Там, тогда шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, где Алексей был тяжело ранен в область сердца. Около полугода он пролежал в госпитале города Саратова.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Шуваев Григорий Иванович |

|

1925 - 2005 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Мирчиха, Марушевский район, Алтайский край. Призван, на службу когда ему исполнилось только 16 лет, в декабре 1941 года. До апреля 1942 года был курсантом 129 стрелкового полка. Затем был назначен командиром роты станковых пулеметчиков, 57 мотострелковой бригады. С июля 1944 по апрель 1945 года командир роты отдельного стрелкового полка. Участвовал в освобождении Праги. Переведен в 203 гвардейский стрелковый полк, где служил до июля 1948 года, командиром роты. До июня 1950 года служил командиром роты стрелкового полка в/ч 32463. Окончил службу в звании Гвардии сержанта.

Награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За освобождение Праги». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Шитикова Клара Алексеевна |

|

1929 - 2006 гг.

|

Дети войны. На момент войны проживала в городе Гурьевске Кемеровской области. Когда началась война Кларе было 11 лет. Шила гимнастерки для фронта. Ее родная старшая сестра пошла работать на швейную фабрику, кроила гимнастерки, приносила домой, Клара их шила дома. Официального статуса «Труженик тыла» не получила, т.к. была еще мала.

Так как старшие сестры работали, то, видимо, получали какие-то продукты. Был свой огород – жили в частном секторе. Овощи были свои, постное масло и сахар выдавали, видимо, по рабочим карточкам.

После войны работала бухгалтером сначала на шахте им. Сталина в Прокопьевске Кемеровской области, затем на шахте им. Ленина в Междуреченске. Закончила бухгалтерские курсы в Прокопьевске.

Информацию предоставила дочь Юлия Константиновна Шитикова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Шумакова Вера Фёдоровна |

|

1926 - 2018 гг.

|

Труженик тыла. Родилась в село Юдинка Омской области. В 1929 году семья переехала в город Анжеро-Судженск Кемеровской области. На год начала войны училась в школе, которую закончила в 1943 году. Кормились с огорода, леса, с подсобного хозяйства. Одежды не было, перешивали сами, вязали одежду.

С мая 1943 по октябрь 1944 года работала библиотекарем парткабинета Анжеро-Судженского Городского Комитета КПСС. С октября 1944 г. по апрель 1951 года работала в органах УМГБ (Управление Министерства государственной безопасности) в должности начальника Кустового адресного бюро, а с 1948 года в должности начальника паспортного стола. С 1954 года переехала на постоянное место жительства в город Киселёвск в связи с переводом мужа. До окончания трудовой деятельности работала техником по учёту электроэнергии в Горэлектросети. Длительное врем совмещала работу и общественную деятельности в должности парторга.

Информацию предоставила дочь Лилия Васильевна Иванова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Шачнев Михаил Трофимович |

|

1916 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Цыпино (ныне) Топкинского муниципального округа Кемеровской области. области. Окончив в 1928 году два класса Цыпинской начальной школы, пошёл работать в совхоз, позднее работал в НГУ возчиком, в лесхозе (Топкинского района) столяром. Был призван в ряды Красной Армии 10 сентября 1934 года. Михаил Трофимович успел повоевать рядовым солдатом в Финской войне в период с 1939-го по 1940 год. С 1941 года Михаил Трофимович снова на фронте.

Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Шамсимухаметов Мухамет Закирович |

|

1926 - 2013гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Татарстане. Воевал на Дальнем Востоке с Японией. Продолжал служить до 1948 г. Призван из Бондюжского райцентра Татарской АССР 6 ноября 1943 год. Стрелок 143 строевого полка 284 строевой дивизии с ноября 1943 года по декабрь 1945 года. 85 отдельный батальон морской пехотинец, стрелок, декабрь 1945г. - декабрь 1946 г. 60 отдельный строевой полк, декабрь 1946 г. по сентябрь 1947 г. в/ч 13014 стрелок, сентябрь 1947 г. по июль 1948 г.

Награды: орден Отечественной войны 2 степени, медаль Жукова, юбилейные медали к датам Победы в Великой Отечественной войне, знак «Фронтовик 1941-1945». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Шитиков Алексей Леонтьевич |

|

03.1919 - 27.04.1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Проживал на момент начала войны в Новосибирской области, д. Кирово, Новоромановский с/с, Юргинский р-н. В 1939 г. был призван. в армию. В 1941 г. должен был вернуться домой, но попал на фронт. Воинское звание - младший лейтенант, ком. взвода. Воевал в составе 90 арт. полк, 19 стрелк. дивизии. Во время военных операций получил несколько ранений. 27.04.1944 г. погиб в бою на правом берегу Днепра, 15 км. от Тирасполя. Похоронили Алексея Леонтьевича в гробу, как командира под дубом, на дубу вырезана надпись «Спит наш богатырь». Село Красная горка, Одесская обл.

Награды: орден Красного Знамени, медаль «За отвагу.

Информацию предоставила племянница Кислова Г. В.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Шитиков Петр Леонтьевич |

|

03.1923 - 02.1943 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Проживал на момент начала войны в Новосибирской обл., д. Кирово, Новоромановский с/с, Юргинский р-н. Призван в 1942 г. на фронт под Сталинград, в строевой хим. полк. Воинское звание старший сержант.

Ранения в голову. Госпиталь ст. Камышино возврат в строй г. Сталинград.

Погиб в 1943 г. Извещение: «Пропал без вести». Текст «Шел в атаку под танки с бутылками зажигательной смеси».

Началась война Шитиков Петр Леонтьевич, просился на фронт, он хорошо знал трактор, но наложили бронь. В 1941 г. ему было 18 лет. В колхозе организовал работу на полях. На конях пахали, сеяли, убирали хлеб в тылу врага.

В марте 1942 г. Шитикова Петра Леонтьевича взяли в армию под г. Сталинград. Вместо того, чтобы дать танк осудили в строевой хим. полк. Это-то в 19 лет. Был бесстрашный, смелый парень, не прятался и всегда шел в бой первым и вел за собой бойцов.

Информацию предоставила племянница Кислова Г. В.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |