|

|

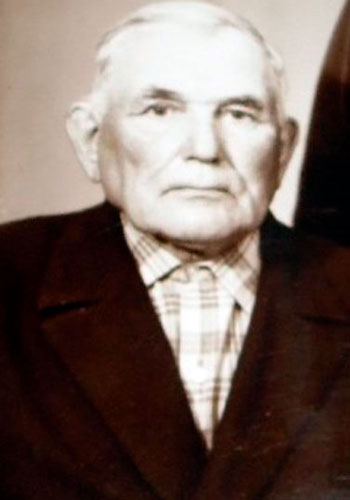

Кобелев Федор Васильевич |

|

1915 - 15.08.2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. В звании младшего сержанта Фёдор Васильевич был командиром отделения. Под его началом было двенадцать милиционеров. В их обязанности входила охрана мостов через Неву, кораблей, стоящих у причалов, в том числе крейсера «Аврора» с личным составом. Фёдор Васильевич участвовал в обороне Ленинграда.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда» и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

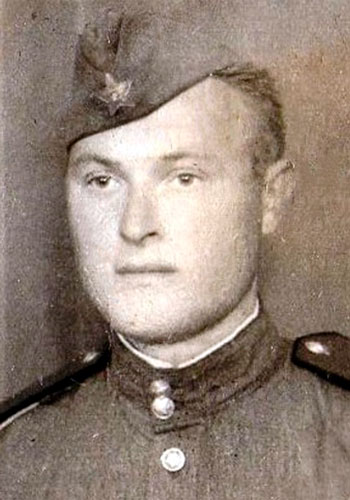

Клименко Пётр Андреевич |

|

12.07.1925 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в деревне Терыш Алтайского края. В 1932 году его семья переехала в село Бенжереп Новокузнецкого района. Там он окончил четыре класса местной школы. После школы остался работать в колхозе .В январе 1943 года был призван Кузедеевским военкоматом в армию .С января по октябрь 1943 года Пётр Андреевич являлся курсантом миномётного училища в г. Красноярске. В октябре 1943 г. был отправлен на Белорусский фронт в 90-ю гвардейскую дивизию, 333-й полк, 2-ю минометную роту в звании сержанта. 18 ноября 1943 г. в бою под Витебском получил тяжёлое ранение в правую ногу. Восемь месяцев пролежал в госпитале в г. Воскресенске. В августе 1944-го был комиссован по состоянию здоровья из армии.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

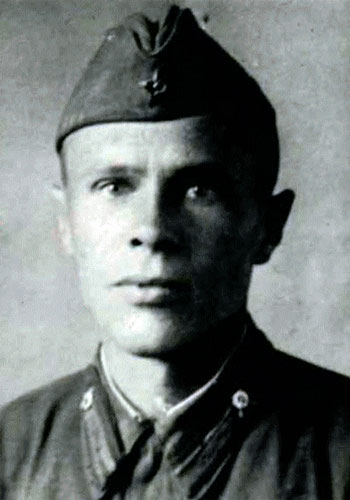

Крупейченко Николай Павлович |

|

1918 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился Николай Павлович в селе Топки. В 1938-м был призван Топкинским военкоматом в Красную Армию. Неспокойно было в ту пору на восточных границах, и большинство новобранцев направляли на Дальний Восток. Николай Крупейченко стал командиром отделения в роте механизации. В 1941 году их часть перебросили под Москву. В августе 1942 года их направили под Сталинград. Николай Крупейченко был командиром взвода разведчиков в гаубичном полку.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Казаков Пётр Васильевич |

|

19.06.1916 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Колбиха Туганского района Томской области. Пётр Васильевич Казаков прошёл всю войну. Воевал на третьем Белорусском фронте командиром орудия, был контужен, лежал в госпитале. Дошёл с боями до Берлина, освобождал Венгрию, Польшу, Румынию. В сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией в составе 23 отдельного пулемётного батальона. После войны вернулся в поселок Сураново Кемеровской области, работал снабженцем в лесной промышленности. Был уважаемым человеком в посёлке и хорошим семьянином. Его дети и внуки чтят память о нём.

Награды: орден Отечественной Войны II степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

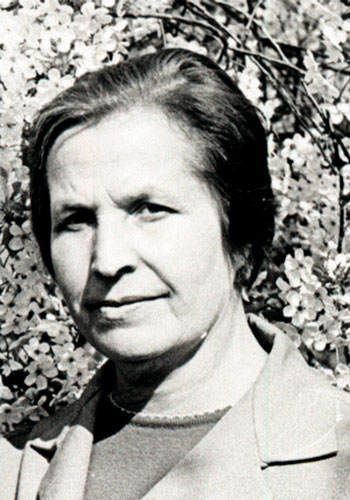

Казанцева Раиса Афанасьевна |

|

12.04.1930 - 19.12.2005 гг.

|

| Дети войны.

Когда началась война Раисе Афанасьевне было всего 12 лет. Ей пришлось жить в оккупированной немцами деревне.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Каримов Борей Галимович |

|

1924 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В августе 1942 года ушёл на фронт. С ноября 1942 по декабрь 1942 года в должности командира стрелкового взвода участвовал в Сталинградской битве. В должности командира стрелкового взвода участвовал в военных действиях Первого Белорусского фронта. 25 декабря 1944 года получил тяжёлое ранение и после трёх месяцев госпиталя с 5 марта 1945 года по 6 апреля 1946 года служил в должности нормировщика в Москве.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Караваев Григорий Прокопьевич |

|

1917 - 1990 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Северная, Юргинского района, Кемеровской области. Воевал 88 тяжелая гаубичная артиллерийская бригада Резерв Главного командования. Командир 12 батареи 88 тяжело-гаубичной артиллерийской Владимир-Волынской бригады. Воевал на пяти фронтах: первом, втором и третьем Украинском и на первом Белорусском. Принимал участие в освобождении Чехословакии.

О войне никогда не говорил. Не любил вспоминать. На митинге по случаю празднования Дня Победы только стоял в строю с ветеранами. Отказывался выступать.

После войны работал в машино-тракторной мастерской механиком.

Награды: орден Красная Звезда, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу».

Информацию предоставила дочь Пешкина Антонина Григорьевна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Карякин Павел Алексеевич |

|

27.02.1917 - 12.04.1982 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился с. Троицкое Томского уезда, Томской Губернии. В 1939 году призван в Красную Армию Юргинским райвоенкоматом. Службу проходил на Дальнем Востоке. На фронте Великой Отечественной войны с января 1942 года. Всю войну прошел в полковой разведке, сквозь огонь боев Подмосковья, Северного Кавказа, Украины, Румынии, Будапешта. Командир отделения взвода пешей разведки 308-го гвардейского стрелкового полка (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 3-й Украинский фронт) гвардии старший сержант. В составе полка прошел до Победы. В мае 1946 года демобилизован.

Награды: кавалер ордена Славы I, II, III степени, орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медали к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «За добросовестный труд».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Казымаев Иван Тимофеевич |

|

14.09.1908 - 13.01.1985 гг.

|

| Труженик тыла. В годы войны работал на шахте г. Прокопьевска. Был начальником участка. После войны Иван Тимофеевич неоднократно был награждён медалями за доблестный труд.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кравченко Василий Николаевич |

|

15.03.1919 - 10.05.1998 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Дальневосточном фронте в 4 батарее гаубичных артиллеристских войск 91 артиллерийского полка 40-ой Краснознамённой дивизии водителем орудий (гаубицы - 122), воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта в Маньчжурии, в Корее (Пхеньян, порт Дунин).

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Японией».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Кошелев Пётр Павлович |

|

12.07.1921 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. До войны Пётр Павлович был учителем. В Армию призвали в 1940 г. Присягу принял 21.12.1940 г., присвоено звание «сержант». На фронт попал 23.09.1941 г. Во время войны служил на Карельском фронте радистом 94 стрелкового полка 21 стр. дивизии. В 1944 г. стал начальником радиостанции. В 1942 г. присвоено звание «старшина».

Награды: орден Красная Звезда, медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кузнецов Александр Фёдорович |

|

1924 - 1944 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1942 г. не закончив 10 класс, добровольцем записался в военное училище в г. Ленинске-Кузнецком (ускоренные курсы младшего командного состава). После окончания курсов его оставляли преподавать в училище, но он ушёл на фронт. В 1943 г. был ранен под Воронежем. Лечился в госпитале, потом воевал на Курской дуге. Был командиром взвода танковой роты 110 танковой бригады. Дошел до Украины. Погиб на Украине в 1944 г.

Награды: медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кусков Павел Андреевич |

|

1904 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В августе 1941 года по мобилизации был призван Гурьевским ГВК. Службу проходил в стрелковом полку миномётчиком, затем с сентября по октябрь 1941 года в 379 стрелковом батальоне стрелком. В октябре 1941 года попал в плен.

Награды: орден Отечественной войны I степени и юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Корнаков Пётр Дмитриевич |

|

1923 - 1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Корнаков Петр Дмитриевич (1923-1944 гг.) призван в 1942 году Ленинск-Кузнецким РВК, Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкий район. Последнее место службы 5 гвардия артиллерийской дивизии. Воинское звание – главный сержант. Убит 20.06.1944 г. Участвовал в Сталинградской битве.

Место захоронения – Братское захоронение советских бойцов и командиров, погибших в 1939-1940 гг. и 1941-1944 гг. (пос. Ермилово (Хумал-Йоки), Выборгский район, Ленинградская область, Россия).

Награды: медаль «За оборону Сталинграда», орден Отечественной войны II степени.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Колногоров Евгений Григорьевич |

|

01.03.1923 г. - 12.08.2004 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. На фронт Евгений Григорьевич попал в марте 1942 г. с боями прошёл долгий фронтовой путь, но не был даже ранен, хотя смерть кружила над его головой не единожды. После войны с 1947 года работал учителем в Сосновской школе, а с 1965 до 1971 г. был её директором. В 1964 году заочно поступил в Томский государственный институт на факультет иностранных языков и успешно закончил его. Счастливая судьба выдалась этому человеку. Вырастил троих детей, построил дом, посадил дерево… Дерево добра и поныне живёт в его учениках.

Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Красного Знамени, орден Суворова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Калабухов Николай Максимович |

|

1924 - 1944 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В марте 1942 года он ушёл на войну добровольцем в неполные 18 лет. Пропал без вести в феврале 1944 года.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Колпаков Виктор Кузьмич |

|

1910 - 1941 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в г. Ленинск-Кузнецкий, на фронт призван 17.07.1941 г. Ленинск-Кузнецким ГВК. Красноармеец - 44 отделение стрелковая бригада. Погиб 03.12.1941 г. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Калинин Константин Максимович |

|

1891 - 1949 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Когда началась Великая Отечественная война, Константин Максимович, в возрасте почти пятидесяти лет, ушёл на фронт в первых рядах, т.к. был военнообязанным и в это время работал в милиции.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Куликова Таисия Павловна |

|

1922 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Таисия Павловна на фронте была связисткой. За период зимнего наступления 1945 года в Восточной Пруссии, она на ответственном боевом посту телефониста обеспечивала Командование штаба фронта связью под обстрелами артогня противника. При установлении связи в Петерсдорфе, когда части и соединения часто меняли свое место расположения, она хорошо знала схему связи и обеспечивала связью командование.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Клепче Василий Александрович |

|

08.04.1921г. - 12.09.1941 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны.17 апреля 1941 г. военным комиссариатом Тогучинского района призван на срочную службу. Служил в стрелковой части пограничной заставы г. Брест-Литовский, Белорусская ССР. В ходе ожесточённых боёв с немецко-фашистскими захватчиками взвод, в котором служил Василий Александрович, вынужден был отступить к городу Минску, где он был взят в плен армией Вермахта 2 июля 1941 года. Похоронен в г. Бяла Подляска, Люблинское воеводство, Польша; братская могила.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кочетыгов Николай Иванович |

|

9.05.1923 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. 31 декабря 1941 года его пригласили в военкомат по повестке, и уже 1 января он прибыл в Томск, в военно-пехотное училище, по окончании которого он попал на Волховский фронт. В первые же дни Николай Иванович получил сквозное пулевое ранение левой паховой области бедра с переломом таза, была перебита крупная артерия, и он оказался в госпитале.

После госпиталя его отправили обратно в Жилино, там он стал преподавать военное дело в школе с 1942 по 1945 год. Потом военную команду Алтайского края распределили в Управление внутренних дел Кемеровской и Томской областей для работы и прохождения службы. Так Николай Иванович оказался в Прокопьевске, где 4 года работал с военнопленными и встретил День Победы.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За безупречную службу» I и II степени, медаль Жукова, юбилейные медали, медаль «За освоение целинных земель».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Котенко Анна Васильевна |

|

1923 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году после окончания педучилища ушла добровольцем на фронт. Была пулемётчицей. Днём и ночью, летом и зимой – у пулемёта. Короткие часы отдыха – в вагоне–теплушке. Девчонки-пулемётчицы обороняли мосты и станции на всём пути от Харькова до Воронежа – везде, куда их забрасывал фронт. В августе 1943 года площадки с пулемётами сделали частью товарных эшелонов, прикрывая таким образом поезда от обстрела вражескими самолётами. Анна Васильевна принимала участие в освобождении Воронежа, Киева, Польши, форсировании реки Одер, реки Нейсе.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Катаев Фёдор Васильевич |

|

1904-1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Был солдат запаса. Погиб 05 мая 1942 г. Больше сведений нет. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Катаева Марфа Васильевна |

|

1905 – 1981 гг.

|

| Труженик тыла. В 1942 году получила похоронку на мужа Катаева Федора Васильевича. Трудилась в г. Кемерово, имеет медаль многодетной матери.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Козин Леонид Иванович |

|

1927 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван в 1944 г. и направлен на Тихоокеанский флот, остров Аскольд, воинская часть 5138Б, береговая батарея крупного калибра по специальности погребной. Затем переведён на радиолокационную станцию. 9 августа 1945 г. начались военные действия с Японией и его перевели в десантные войска. Освобождал г. Корсаков. После войны продолжал служить на острове Аскольд старшим радиометристом.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», медаль Жукова, Благодарность т. Сталина за отличные боевые

действия в боях с японцами на Дальнем Востоке, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Крамаренко Валентина Петровна |

|

1923 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родилась 7 марта 1923 года в деревне Береговой Кемеровской области. В апреле 1942 года Валентина Петровна добровольцем уехала в Новосибирск учиться на радиста. После обучения её направили в школу десантников в Москву, а в декабре 1942 года Валентина Петровна в звании ефрейтора была направлена на Северо-Западный фронт в 7-ю Гвардейскую Черкасскую Краснознаменную ордена Богдана Хмельницкого воздушно-десантную дивизию. Спустя год её перевели в штаб, работать машинисткой в оперативный отдел, присвоив звание старшего сержанта. Её дивизия воевала на 3-м Украинском фронте. Валентина Петровна принимала непосредственное участие в боях на Курской дуге, прошла Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. Война закончилась для неё в 1945 году в Вене.

В областном центре Валентина Петровна трудилась бухгалтером в училище 3, с 1975 года работала в муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство» бухгалтером, кассиром, техником по учету ГСМ. Активно участвовала в общественной работе микрорайона 26 Ленинского района. Много сил и времени она уделяла военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Калашников Александр Кузьмич |

|

1924 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Баево Баевского района Алтайского края. 10 августа 1942 года призван Сталинским РВК. После подготовки в Кемеровском (бывшем Канском) военно-пехотном училище младшим лейтенантом направлен в воздушно-десантный полк. Принимал участие в Курской битве. Воевал в 20-м гвардейском воздушно-десантном полку 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Сибирский военный округ. Погиб в 1943 году. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Калашников Николай Ефимович |

|

1918 - 2000 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Служил всю войну на Дальнем Востоке, в войне с Японией. С каждым новым пополнением подавал рапорт с просьбой отправить на фронт. Но получал отказ.

После демобилизации, в октябре 1948 г. работал на КМК вырубщиком.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Камышников Николай Федорович |

|

1904 - 1942 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Поповка, Бавлинского района, Татарской АССР. Был мобилизован в 1941 г., закончил войну в звании ефрейтора, был демобилизован в 1945 г. 27.08.1941 год был мобилизован Бавлинским РВК Татарской АССР.

Прибыл в 91-й запасной полк между 28.08.1941 г. и 31.09.1941 г. Воевал стрелком 203-го стрелкового полка, красноармеец, беспартийный. Номер полевой почты – 51406. Ленинградский фронт. С января 1942 г. участвовал в боях в районе Кириши и Лезно, затем наступление на Спасскую Полисть и участок шоссе Новгород-Чудово севернее. В марте бои в направлении Любани сквозное ранение легкого в 1942 г. Убит 13.10.1942 г.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кулакова Любовь Иосифовна |

|

1943 г.

|

|

Дети войны. Родилась в г. Сталинск. Годы войны совсем не помнит. По рассказам – жили трудно.

Работала на КМК, оператором вычислительного центра, инженер центральной лаборатории автоматизации и механизации КМК. Стаж работы 40 лет, ветеран Союзного значения. Награждена юбилейной медалью к 100-летию В.И.Ленина.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Кулаков Матвей Семенович |

|

1913 - 1994 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Новокытманово Алтайского края. Призван на фронт из г. Сталинск. Воевал с 1942 года на Ленинградском фронте, участвовал в обороне Ленинграда, в 1943 году был ранен, отправлен на лечение и по состоянию здоровья больше не призывался. Работал десятником лесного склада, затем бригадиром шахты «Южная» г. Прокопьевск.

Награды: медаль «За оборону Ленинграда».

Информацию предоставила внучка Елена Станиславовна Кулакова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Кулаков Станислав Матвеевич |

|

1939 г.

|

Дети войны. Родился в г. Сталинск. был маленьким ребенком. Плохо помнит этот период. Жили очень скудно, плохо питались, одежды не было.

Служил а армии (1958-1961 гг.) в Забайкальском округе. После окончания аспирантуры (1967-1970 гг) работал преподавателем в СибГиУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Лауреат премии Совета Министров СССР, 1981 г., почетный работник высшего образования России.

Информацию предоставила дочь Елена Станиславовна Куликова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Кусмарцева Нина Потаповна |

|

1919 - 1998 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

На момент войны жила в Волгоградской области. на фронте была в звании капитана медслужбы.

Награды:

Информацию предоставила внучка Юлия Михайловна Кольчуманова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Кравцов Александр Сергеевич |

|

1925 - 1995 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. На момент начала войны проживал в Новосибирской области. Воевал в 22 запасном стрелковом полку, 206-м стрелковом полку, должность станковый пулемётчик. Затем на 4-м Украинском фронте, освобождал: Украину, Киев.

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Куртукова (Жук) Лидия Михайловна |

|

1935 - 2019 гг.

|

Дети войны.

Житель блокадного Ленинграда. Во время блокады училась в 1-м классе. Помнит авианалеты. В возрасте 6 лет была контужена. В Ленинграде были отключены электроэнергия и водоснабжение. За водой ходили на реку, чтобы согреться дома сжигали мебель. В конце октября 1941 года продуктовый паек был сильно сокращен.

Рассказ дочери Ольги Семеновны Комаровой: «Мама была интересным, много читающим человеком. Окончила Новокузнецкий строительный техникум. Работала на Абагурской обогатительной фабрике. Награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда», медалью «В честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и многочисленными юбилейными медалями». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Коновалов Василий Данилович |

|

1915 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. В 1936 году призван в ряды Советской Армии. В 1940 году закончил курсы усовершенствования командного состава в г. Ишим. Служил на Дальнем Востоке. Участвовал в боях за Румынию, Будапешт, Венгрию. Вернулся с фронта в 1946 году. После войны с 1946 года по 1964 год служил в органах милиции на должностях начсостава. В 1964 году ушел на заслуженный отдых.

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Ковалева Татьяна Лаврентьевна |

|

12.04.1930 - 12.12.2022 гг.

|

Труженик тыла. Родилась - д. Милютино, Юргинский район. Во время войны вручную полола пшеницу, носила на себе мешки с пшеницей по 50 кг. Было очень тяжело. Садила, резала, пасынковала табак, и возила на точёк, там развешивала. Не хватало еды, да и одежда никакая была. После войны, работала на ферме до пенсии.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Коржиков Георгий Фёдорович |

|

1920 - 1997 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1920 г.р. в с. Кот Новосибирской области. Проживал на момент начала войны - д. Колмаково Юргинского района. Был мобилизован Юргинским РВК Кемеровской области 1943 году. Ушел на фронт в возрасте двадцати двух лет. На фронте был пулемётчиком в 336 ОПА старорусский батальон, 2-я артпульрота. Воевал в Прибалтике.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», Благодарность от т. Сталина за взятие г. Рига.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Костин Иван Максимович |

|

1919 - 1986 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Атяшево Мордовской АССР в семье крестьянина. В 1932 году семья переехала в Сибирь к родственникам на станцию Топки. Семья была большая - пятеро детей - два сына и три дочери. После смерти отца, Иван остаётся за старшего в семье и устраивается на работу.

В 1939 году Топкинским РВК Иван был призван в ряды Красной Армии и отправлен на Дальний Восток. Участвовал в военных действиях против Японии. Служил старшим сержантом, командиром отделения полка в 99-м стрелковом полку 59-ой стрелковой дивизии 1-ой Краснознамённой армии на Дальневосточном фронте. Демобилизовался из армии только в 1946 году.

После войны вернулся в Топки. С марта 1947-го по февраль 1948 года работал инструктором горисполкома, затем устроился в паровозное депо (сегодня локомотивное депо) г. Топки Томской (сегодня Кемеровской) железной дороги, где проработал с февраля 1947 года по 1980 год до выхода на пенсию. Трудился инспектором отдела кадров, начальником отдела приёма и увольнения, кочегаром паровоза, с 1961 года техником. После выхода на пенсию, до 1986 года он продолжал трудиться в депо временно, замещая сослуживцев.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией», юбилейные медали, Благодарность Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина «За отличные боевые действия в боях с японскими захватчиками». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Ковешников Николай Иванович |

|

1931 г.

|

Дети войны. Родился в д. Гонохово Алтайского края. Несмотря на то, что Коля ещё был мал, всё-таки ходил с остальными ребятами на прополку. За такую работу давали талоны на хлеб. Николай Иванович говорит, как много приходилось работать во время войны, чтобы не умереть от голода. Картошки сажали как можно больше, выкапывали поочерёдно в каждом дворе, старались помогать друг другу. Осенью, как только отойдёт земля, собирали в поле мёрзлую картошку, потом толкли в ступе, и мать пекла оладьи, которые называли «тошнотиками». Летом было не так голодно, как зимой. Собирали ягоды, грибы, съедобные травы, ловили в пруду рыбу.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

Информацию предоставила дочь Ольга Николаевна Бурмистрова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Ковешникова Полина Ивановна |

|

1922 - 1976 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в с. Гонохово Алтайского края. После окончания педагогического училища работала учителем в совхозе №237 (ныне) Кемеровского района. На фронт ушла добровольцем. Воевала связисткой, зенитчицей на Украинском фронте. На момент Победы служила в штабе части в г. Варшава. Прошла всю войну, домой вернулась летом 1946 г.

После войны более 30 лет работала учителем начальных классов в г. Нижний Тагил.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Карлов Иван Ефремович |

|

1910 - 1979 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призывался на службу Киселевским РВК, Новосибирской области, Киселевского района. Служил в воинской части 21 запасного стрелкового полка 23 стрелковой дивизии в звании красноармейца. Был участником битвы за Москву. Получил тяжелое ранение под Волоколамском в 1941 году.

Награды: медаль «За отвагу», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Краев Николай Петрович |

|

1925 - 2012 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Павжуха, Кешеровского с/с, Кемеровской области. Сержант, стрелок. Воевал в 206-м фронтовом запасном стрелковом полку, 45-й стрелковой дивизии, 154-м укрепленном районе - Малоярославецком, в полевом подвижном госпитале № 669.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, знак «Фронтовик», юбилейные медали к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне, юбилейные медали к юбилейным датам Вооруженных сил СССР, медаль Ветеран труда. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кузнецов Василий Васильевич |

|

1911 - 1993 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Вологодской области Харовском районе. В ряды Красной армии был призван в 1941 году в возрасте 29 лет. Воевал подо Ржевом. Защищали Москву. В этих боях погибло в общей сложности около одного миллиона солдат. В 1942 году Василий Кузнецов был ранен в руку. Получил ранение от немецкого снайпера, когда окапывался сапёрной лопаткой. Отправили в госпиталь, а потом комиссовали.

Награды: орден Славы I степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Каминский Константин Миронович |

|

1922 - 2015 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Подгорное Восточно-Казахстанской области. Воевал на Закавказском фронте, принимал участие в боях на Курской Дуге, в боях за освобождение Белоруссии и Украины в составе 1-го и 2-го Белорусского фронта, в боях за освобождение Польши, Германии. Победу встретил на Эльбе. В послевоенное время работал на свинцово-цинковом руднике, на Бухтарминской ГЭС на экскаваторе, строил Капчагайскую ГЭС, на строительстве Зеленогорской ГРЭС, на Крапивинском гидроузле машинистом экскаватора.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден «Победа», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За взятие Берлина».

Информацию предоставил сын Каминский Юрий Константинович. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Катагаров Николай Лаврентьевич |

|

1922 - 1998 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Белогородка Мариинского района. Призван Мариинским ГВК октябрь 1941г. С октября 1941г. по февраль 1942г. воевал в составе 1000 лыжно-стрелкового полка – трелок. С февраля 1942г. по июль 1942 г. воевал в составе 1001 миномётного полка 82 м/м - миномётчик. Волховский фронт. В 1942 году Волховский фронт был включён в состав Ленинградского фронта.

Награды: орден Отечественной войны IIстепени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Карпова Александра Федоровна |

|

1924 - 2024 гг.

|

|

Труженик тыла. Когда началась война Александре Федоровне было 16 лет. Летом на прицепе стояла, а зимой скот водила. Летом машинками косили, слабогрейками назывались: едут и скашивают. А колоски, которые скашивались, женщины вязали в снопы, потом в большой стог складывали. Снопы молотили молотилками. Урожай возили в город на конях, в обозе. Работали день и ночь. Всё было для фронта! Для Победы!

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Костенко Иван Тимофеевич |

|

1917 - 1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Торопово Новосибирской области. В мае 1942 года был призван на фронт Беловским РВК. Воевал разведчиком в составе 78-го отдельного полка 85-й стрелковой дивизии. Погиб в 1944 году в Ленинградской области.

Награды: медаль «За оборону Ленинграда».

Информацию предоставила внучка Костенко Татьяна Викторовна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кострицин Степан Павлович |

|

1925 - 2000 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Ярки Алтайского края. В 1944 году ушел на фронт. Проходил службу в 78 танковой бригаде, командиром орудия танка т134 с ноября 1944 г. по декабрь 1945 г. Уволен в запас 18.03.1950 г. Зачислен на сверхурочную службу в вч-64708 старшим механиком-регулировщиком с февраля 1952 г. по май 1954 г. Зачислен на сверхурочную службу в вч-64708 зав хранилищем с декабря 1959 г. по июль 1960 г. Продолжил службу в вч-61438 начальником танко-ремонтных мастерских, по апрель 1961 г. В 1948 году женился. Имеет 3 сына. После войны работал в Салаире, затем в Алтайском крае с. Пещёрка в ремонтных мастерских.

Награды: орден Отечественной войны II степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Кособродов Александр Иванович |

|

1926 - 2005 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Плешки Кемеровского района. Воинская служба началась в г. Боготол Красноярского края. После принятия присяги направлен в пулеметное училище (1-ый взвод 3-е отделение) Вступил в комсомол. После окончания училища направлен в г. Владимир под Москвой в распределительный полк. В июле 1944 году после распределения попал в танковые войска СИ-75. Первое боевое крещение принял, освобождая г. Шяуляй. В 1945 году при взятии Любанской группировки ранен. Лечился в Ленинградском госпитале б месяцев, где и встретил День Победы. Работал в охране подсобного хозяйства под Ленинградом. Демобилизовавшись 26 ноября 1946 г., возвратился в родную деревню. Окончил Сельскохозяйственный техникум в г. Прокопьевск. До ухода на пенсию работал в организации «Сельхозтехника» в г. Кемерово. В п. Ясногорский жил с 2000 года.

Награды: орден Славы I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Каменецкий Николай Семенович |

|

1922 - 2012 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Николай Семёнович родился в деревне Цыпино (ныне) Топкинского муниципального округа в крестьянской семье. Николай был старшим в семье. Окончил 7 классов школы № 1 города Топки, Кемеровский горный техникум, позже Томский учётно-экономический техникум. Трудиться начал в Госбанке в 1939 году. 15 июля 1941 года был призван Топкинским РВК в Красную Армию. С июня 1941-го по апрель 1942 года – учился в Иркутском авиационном училище. Служил на Дальнем Востоке, защищал рубежи нашей Родины командиром стрелкового отделения 1-й стрелковой роты 206-й танковой бригады. Участник боевых действий в войне с Японией с 9 августа по 11 сентября 1945 года. Служба в бригаде продолжалась до июня 1946 года. С июня по ноябрь того же года исполнял обязанности начальника финансовой части той же бригады. Демобилизовался из армии в ноябре 1946 года.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За победу над Японией», юбилейные медали, медаль «За освоение целинных и залежных земель», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Князев Николай Иванович |

|

1910 - 1944 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Благовещенка Мариинского района. Призван на фронт в 1941 году. Воевал на Белорусском фронте, в боях под Смоленском, освобождал Белоруссию. Был тяжело ранен. После ранения долечивался дома. В августе 1943 года, после обследования в г. Кемерово, признали годным к строевой службе и отправлен на фронт. В феврале 1944 года погиб в бою. Получил две награды, но какие – в семье не знают, документов нет.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кузнецова Ольга Яковлевна |

|

1924 г.

|

Труженик тыла. Родилась в Новосибирской области. Работала в совхозе «Октябрьский», была секретарем комсомольской организации. Днем работала на своем посту, а вечером «спасала урожай» - грузила и сушила вручную, ночью охраняла хлеб. Жизнь была трудная. Косили на болотах траву, возили на быках зеленую массу, готовили силос, закладывали в яму. Кормов не хватало, ездила на станцию Плотниково за спрессованным сеном. Победу встретила на посевной. С 1945 года работала бухгалтером, трудовой стаж 40 лет. Вырастила трёх сыновей.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Казанцев Михаил Леонтьевич |

|

1925 - 1978 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Сычёвка Смоленского района Алтайского края. В армию был призван со школьной скамьи, в феврале 1943 года. Воевал в звании гвардии старшего сержанта в составе 215-го гвардейского стрелкового полка, был командиром сапёрного взвода, прошёл боевой путь от Орла до Берлина и Эльбы, трижды был ранен, один раз контужен, но всякий раз после лечения находил свою дивизию и продолжал храбро сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. Участвовал в обороне Москвы, при освобождении Белоруссии, Польши, штурмовал Берлин.

Награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, два ордена Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Костяшов Александр Иванович |

|

1924 - 2009 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Филоново Юргинского района Кемеровской области. Призван Юргинским РВК. Воевал в звании гв. мл. сержанта в 251 гвардейский стрелковый полк 85 гвардейской стрелковой дивизии. 13 августа 1943 года был тяжело ранен. Долгие месяцы проходил лечение, но из-за раздробленной кости правого предплечья в феврале 1944г. был комиссован, т.к. рана не заживала.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Кидюк Павел Тимофеевич |

|

01.05.1913 - 11.07.1999 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Боевой путь начался с 1939 г. с Советско-Финляндской войны. В звании рядовой. Был ранен и комиссован, так как ранило правую руку кисть. Умер 1999 год, кладбище с Глубокое, Топкинский р-н. Кемеровской обл.

Награды: орден Отечественной войны I степени и юбилейные медали.

Информацию предоставила внучка Сербова Инесса Викторовна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Клопов Михаил Яковлевич |

|

17.11.1924 - 15.07.1999 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Верхотомка, 17.11.1924 г. Место призыва Кемеровский РВК, Новосибирская обл., Кемеровский р-н в 1942 г. Воинское звание: гв. красноармеец ; гв. мл. сержант ; гв. ефрейтор. Военская часть 2 гвардейская минометная бригада ,2 гв. Ленинградская минбр. Победу встретил в Берлине.

В 1946 году вернулся в Верхотомку. Сразу же был избран председателем колхоза. Женился на Ососковой Вере Егоровне. У них четверо детей – три сына и дочь. В 1959 году по семейным обстоятельствам семья уехала в Сталинград, Михаил Яковлевич работал в монтажном управлении «Промсвязьмонтаж» Минмонтажспецстроя СССР. В 1961 году в Кемерово создаётся трест «Востопромсвязьмонтаж», в которое перевели Клопова М.Я. как специалиста. На кемеровском участке данного треста Михаил Яковлевич в качестве бригадира до его ликвидации. Награждён множеством наград, как ведомственных, так и правительственных, в том числе «За трудовое отличие».

Умер 15.07.1999, похоронен в с. Верхотомское.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы».

Информацию предоставил сын Клопов Владимир Михайлович. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |