|

|

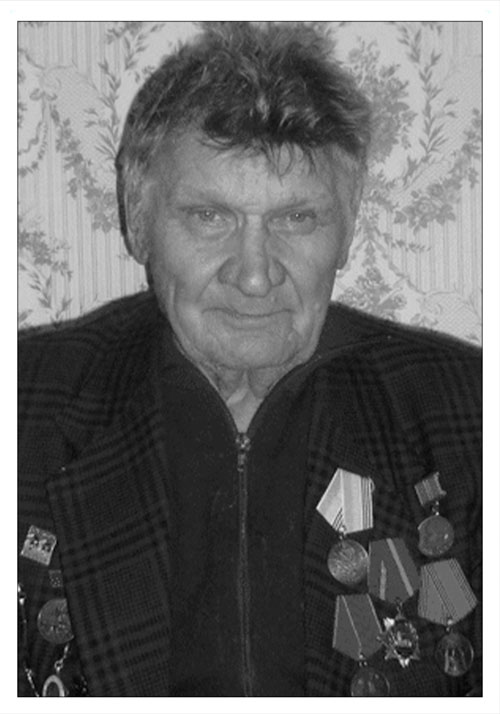

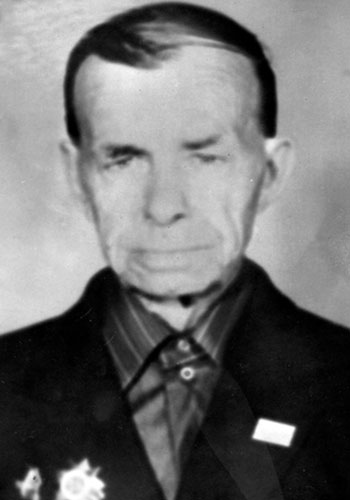

Писанов Денис Максимович |

|

02.11.1930 г.

|

Дети войны

Свой трудовой путь Денис Максимович начал рано, как и все дети того времени. В 1941 году, будучи 11-летним мальчишкой, начал работать на элеваторе подсобным рабочим. Вместе с другими ребятами чистили глубокие колодцы. В самодельный дощатый короб садили ребёнка и на верёвках спускали на самое дно. При спуске он должен был чистить метлой стены колодца. Эта работа была не только сложной, но и опасной.

Награды: Награды:

- медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- медаль «Ветеран труда»;

- медаль «За веру и добро».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

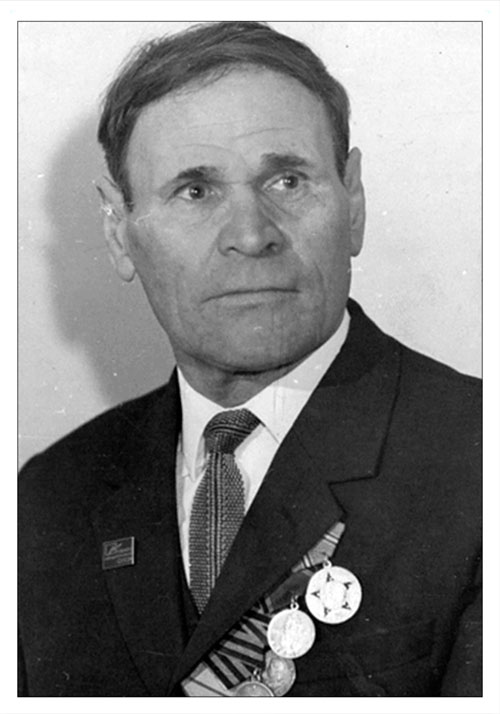

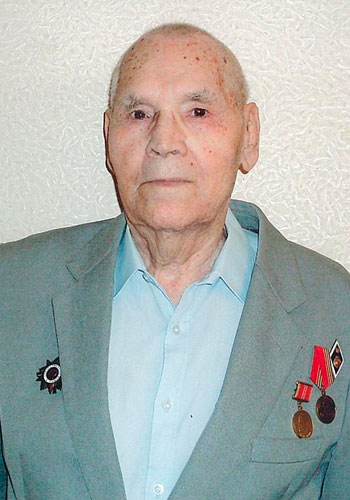

Подымако Фёдор Артёмович |

|

06.07.1922 - 09.09.2014 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: село 2-ая Николаевка, Мариинский район, Кемеровская область.

Довоенная профессия: комбайнёр.

Призван на фронт: сентябрь 1941 года.

Воинская часть: 264 стрелковый полк МВД.

Воинская должность: стрелок-снайпер, радист, командир стрелкового отделения, боец батальона (послевоенные годы).

Боевой путь:

– закончил школу снайперов;

– воевал под Курском;

– участвовал в зачистках тыла от оставшихся врагов;

– участвовал в боях против «бандеровцев» на Западной Украине;

– с сентября 1941 по 2 января 1949 года проходил службу.

Награды: Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

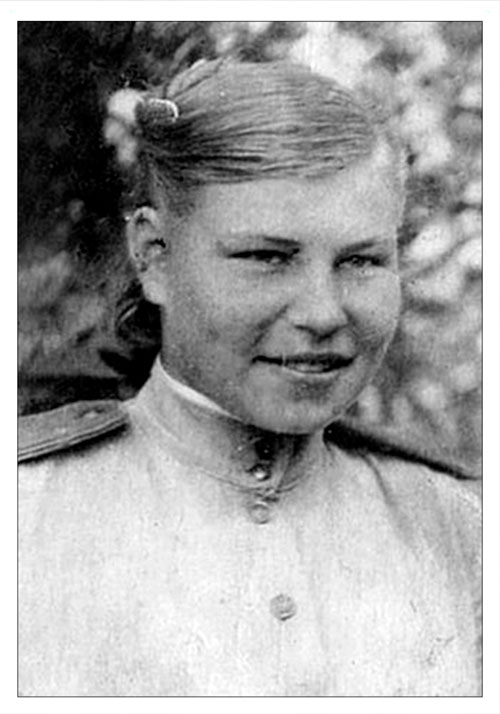

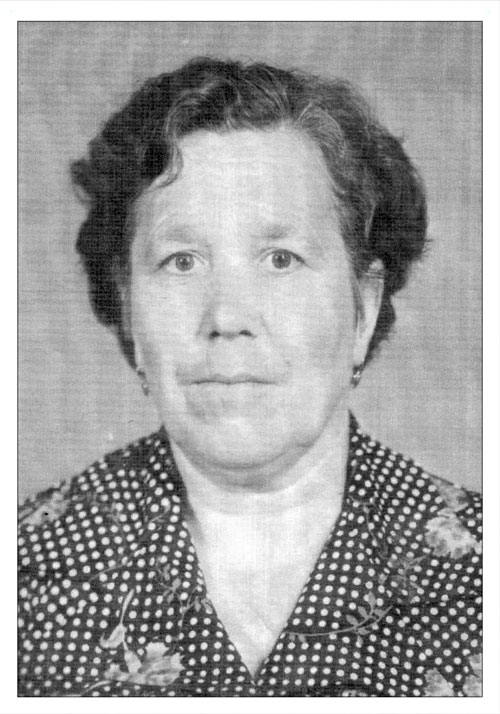

Петрова Екатерина Семёновна |

|

1919 - 2001 гг.

|

Труженик тыла

В период Великой Отечественной войны Екатерина Семёновна была директором одновременно двух общеобразовательных мужских средних школ (обучение было раздельное) на Дальнем Востоке в г. Комсомольске-на-Амуре. Потом была заведующей Краевым отделом народного образования Хабаровского края. В послевоенное время вплоть до ухода на заслуженный отдых занимала должность директора школы в г. Кемерово.

Награды:

- «Отличник народного просвещения»

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

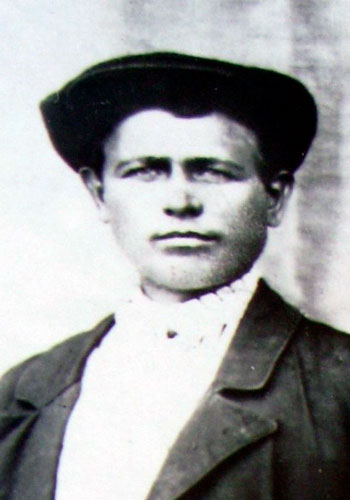

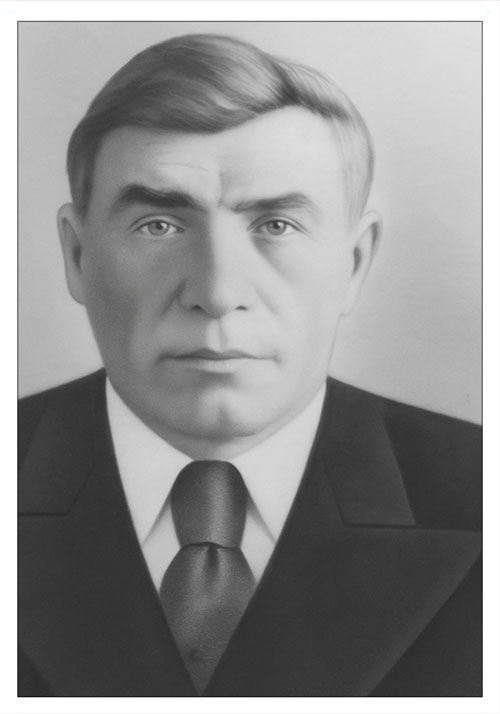

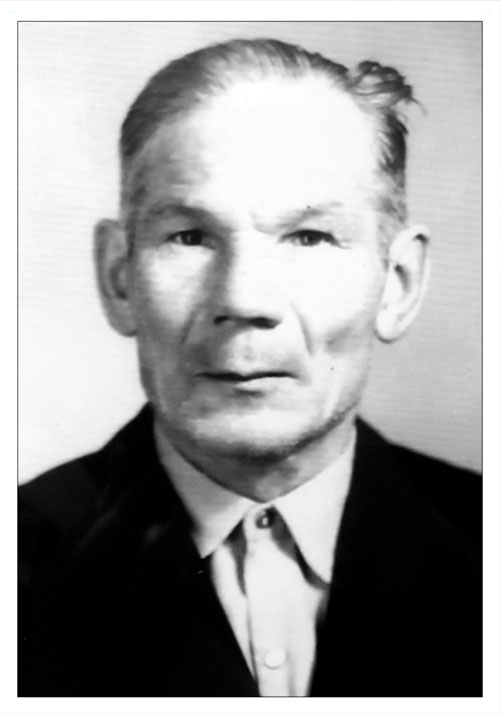

Плотников Василий Фёдорович |

|

1913 - 1993 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Боевой путь:

– воевал с июля 1941 г.;

– связист артиллерийского полка;

– участвовал в боях на подступах к Москве;

– трижды ранен;

– после последнего тяжёлого ранения 14.09.1942 г. признан ограниченно годным;

– с марта 1943 г. служил киномехаником 212 Армейского Запасного Стрелкового полка.

Особые факты:

– сохранился фронтовой дневник Василия Фёдоровича за 1941-1943 гг. со стихами, рисунками и фронтовыми фотографиями.

После войны:

– работал в г. Кемерово мастером по ремонту киноаппаратуры.

Награды: Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Пенькова (Дудниченко) Матрена Матвеевна |

|

13.12.1922 - 26.08.2004 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Боевой путь: с 1942 по 1945 гг. проходила службу в 66 истребительном авиаполку действующей армии.

Воинская специальность: стрелок-авиатор, в 1941 г. окончила Школу младших авиаспециалистов в г. Омске.

Награды:

Награды:

- орден Отечественной войны II степени;

- медаль «Ветерану 4-й воздушной армии в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- почётный знак «Ветеран отдельной Приморской армии»;

- медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- медаль медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

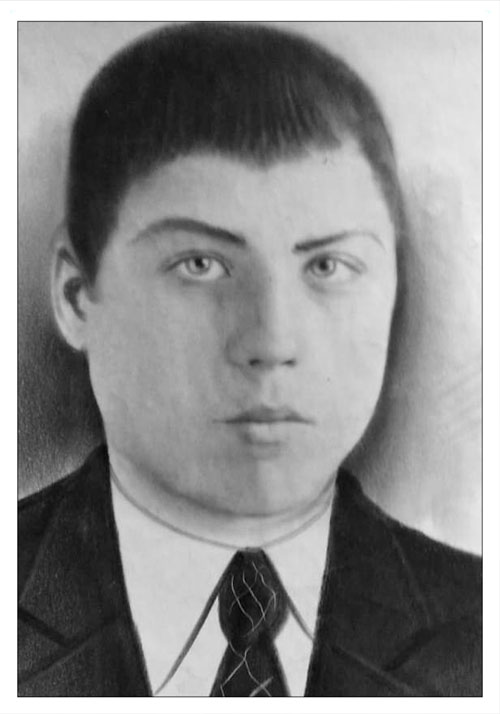

Помелов Иван Егорович |

|

12.09.1905 - 1993 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Протопопово, Сорокинского района, Алтайского края. В 1939 году переехал в Гурьевск и устроился на Гурьевский металлургический завод. Призван Гурьевским райвоенкоматом в первые дни войны, в 1941 году. Воевал до самого последнего дня, затем был отправлен на войну с японцами, но не доехал, т. к. японцы капитулировали. Домой вернулся в августе 1945 года. Умер в 1993 году. Принимал участие в обороне Ленинграда, в битве за Берлин.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудный знак «Гвардия», орден Отечественной войны I степени.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Полынцев Яков Ипатович |

|

1909 - 1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. На фронт был призван Ключевским РВК, Алтайского края, Ключевского района 06.08.1941 г., служил рядовым (стрелком). В 1942 году пропал без вести. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Полынцева Евгения Ипатовна |

|

1914 - 2002 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Служила связисткой при штабе до 1946 года. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Панасенко Александра Степановна |

|

1936 г.

|

| Дети войны. Когда началась Великая Отечественная война Александре Степановне было всего 5 лет.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Попов Ефим Михайлович |

|

05.03.1913 - 2000 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.В сентябре 1941 года Ефима Михайловича назначили мастером отдела технического контроля. Через него проходили все пушки, прежде чем отправиться на фронт. Постоянные выезды на стрельбища, работа без отпусков и выходных и огромный груз ответственности за качество стратегической продукции. Главнокомандующим войсками Дальневосточного военного округа был назначен прославленный маршал Родион Яковлевич Малиновский. Ефим Михайлович был лично знаком с маршалом.

Награды: медаль «За победу над Японией», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Проскуряков Михаил Васильевич |

|

1910 - 1984 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван в ВС в июне 1941 г., на войне с сентября по октябрь 1943 г., в должности станкового пулемётчика, воевал в 57 мотострелковой бригаде Центрального фронта. Участвовал в сражении на Курской дуге в г. Севск, 1943 г.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

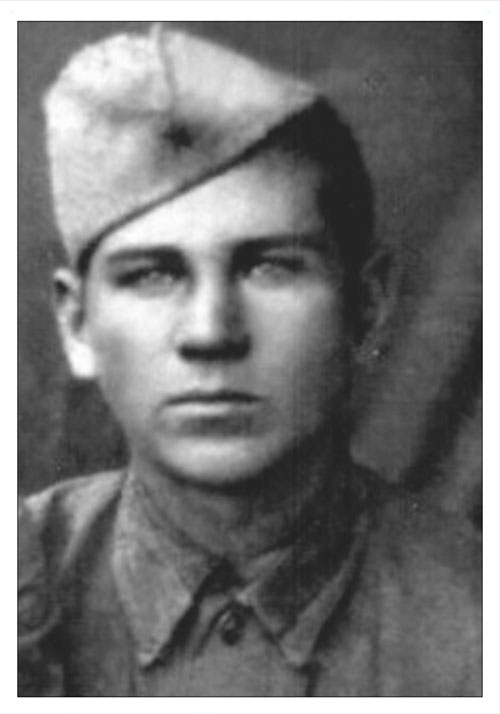

Пьянков Павел Степанович |

|

1926 - 1993 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 17 лет добровольцем ушёл на фронт. Служил в отделе контрразведки СМЕРШ.

Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии. Он был ранен и находился на лечении в госпитале. С фронта вернулся только в 1950 году, т.к. участвовал в борьбе с бандеровцами.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Поветкина Юлия Дмитриевна |

|

1924 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родилась в селе Зорино, Кривцовского района, Курской области. В мае 1942 года, не закончив 10-й класс, добровольно уходит на фронт. С 1 августа 1942 года она служит в зенитно-пулемётном полку первым номером. Работа зенитчиком - тяжёлая и опасная работа. Но Юлия Дмитриевна храбро и самоотверженно сражалась за Родину вместе со своими сослуживцами.

Она участвовала в боях под станциями Поворино, Лиски, Валуйки на Украине, на Днепре, в Киеве, в Тернополе и дошла с боями до немецких городов Бриг и Оппельн.

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные

медали, медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Печерин Сергей Афанасьевич |

|

1921 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в Кемеровской области, Крапивинском районе, д. Шевели. На момент начала войны, Сергей Афанасьевич служил в рядах Красной Армии по специальности радиста 1-го класса батальона авиационного обслуживания на подземном аэродроме города Прилуки Черниговской области. Затем был батальонным разведчиком по добыче «языков». В 1943 году служил в авиачасти в составе 631 – го батальона авиационного обслуживания в должности начальника радиостанции. Он поддерживал связь между командным пунктом авиаполка и, выполняющими боевые задания, самолётами. После разгрома немецких фашистов под Москвой батальон, в котором воевал Сергей Афанасьевич, двинулся дальше на запад, в направлении на город Кёнигсберг. Здесь он и встретил день Победы.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945», медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Полев Илья Григорьевич |

|

1906 - 1976 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: с. Бея Хакасской АО.

Призван на фронт: 24.06.1941 г., Таштыпским РВК Хакасской АО.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Попкова Антонида Михайловна |

|

1929 - 2023 гг.

|

Труженик тыла

Место рождения

: п. Турат (ныне) Яйского района Кемеровской области.

Информацию предоставила дочь Валентина Петровна Фаттахова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Перевощикова Таисия Михайловна |

|

1922 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родилась в станице Отрадная (Краснодарский край). Работала телефонисткой в стрелково-пулемётном училище. Призвана в армию в 1942 г. В армию пошла добровольно в 1942 году. Держали связь с Москвой, полк обеспечивал связь. Вошла в состав 46-й армии, 76 (8) полку связи, 10/16 батальон, 450-й дивизион, который дислоцировался в г. Сухуми. Обслуживали весь Военный Совет, а это 120 номеров. Позывной был «Чайка» Участвовала в операциях по освобождению Вены, Будапешта, Румынии, Австрии, Чехословакии. Победу встретила в Вене. Демобилизовалась в июле 1945 года.

Награды: медаль «За оборону Кавказа», нагрудный знак «Отличный связист», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Печеный Иван Арефьевич |

|

1891 - 1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: Белорусская ССР.

Призван на фронт: в декабре 1942 г. Мариинским РВК Новосибирской области.

Воинская часть:

– 364-й стрелковой дивизии;

– 225-м армейском запасном стрелковом полку;

– 3-м отд. воздухоплавательном дивизионе аэростатов артиллерийского наблюдения;

Боевой путь: погиб 18 апреля 1944 года.

Информацию предоставила внучка Печеная Екатерина Викторовна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Петров Павел Демидович |

|

1916 - 1994 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Призван: в 1941 году Барзасским РВК Новосибирской области.

Воинская часть:

– 272-й стрелковый полк, 123-я стрелковая дивизия;

– 117-й стрелковый корпус;

– 133-й стрелковый полк;

– 268-я истребительная авиационная дивизия;

– 272-й стрелковый полк;

– 133-й стрелковый полк, 72-я стрелковая дивизия;

– 78-й запасной стрелковый полк;

– 36-я запасная стрелковая бригада;

– 223-й армейский запасной стрелковый полк.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Печеный Виктор Иванович |

|

1925 - 1943 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: Мариинский район.

Призван на фронт: Мариинским РВК в марте 1943 года.

Боевой путь: в октябре 1943 года пропал без вести.

Информацию предоставила внучка Печеная Екатерина Викторовна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Паутов Егор Никитович |

|

1922 - 2005 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: с. Краснощеково, Алтайский край.

Воинская часть: 73-й стрелковый полк, 70-я морская стрелковая бригада.

Боевой путь: трижды ранен в боях.

После войны: В 1955 г. работал на Южно-Кузбасской ГРЭС, в 1956 г. – на Томь-Усинской ГРЭС. Уволен 02.07.1996 г.

Награды:

Награды:

Информацию предоставила дочь Ольга Егоровна Харламова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Прибытков Алексей Егорович |

|

1908 - 1984

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Тамбовской губернии. На начало войны проживал в Новосибирской области, Чулымском районе, селе Веденка.

Призван 12.10.1941 Чулымским РВК, Новосибирской обл., Чулымского р-на. Воевал рядовым в 16 Гвардейской Кавалерийской Дивизии, участвовал в Сталинградской битве. Дважды ранен, после ранений служил в 14 железнодорожной бригаде 4 Украинского Фронта. Похоронен в Кемеровской области в 1984 г. город Белово п. Бачатский.

Награды: «За боевые заслуги»

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Пенкин Петр Терентьевич |

|

1916 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в в д. Крутая Тяжинского района. Воевал на Северо - Западном фронте. Освобождал Прагу, Бухарест, Будапешт, форсировал Днепр, Днестр, Бук, Прут, Дунай. Исключительную храбрость проявил Петр Тереньевич в битве на Курско – Орловской дуге. В 1943 году вступил в ряды КПСС. Победу встретил в Чехословакии.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», юбилейные награды. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Попова Галина Алексеевна |

|

1921 - 1945 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в селе Битки Новосибирской области. В 1925 году её семья переехала в город Анжеро-Судженск (ныне) Кемеровской области. А в 1936 году они переезжают в Тисуль. Воевала в 372-м гвардейском самоходно-артиллерийском полку 13-й армии 1-го Украинского фронта. Галя получила задание установить точное расположение противника и его огневые средства. Проникнув глубоко в расположение противника, она разведала мост и переправу через реку, огневые точки и их расположение. Это дало возможность разбить врага на подступах к городу Кельце и завязать бои на его окраинах. Она погибла при выполнении боевого задания в ночь с 15 на 16 января 1945 года. Нужно было установить силы противника. Будучи окруженной фашистскими автоматчиками, сражалась до последнего патрона.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Пасынок Антон Кузьмич |

|

1910 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван в 1942 году Мариинским РВК. Воевал в составе Сибирской дивизии 856-го стрелкового полка Калининского фронта, 28-й отдельной мотострелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Был командиром на установке «Катюша». Описание подвига: «Номерной батареи 76 мм пушек, сержант Пасынок в бою 05.03.1943 года при взятии населенного пункта Боры Лохнянского района, при отражении атаки немцев, уничтожил прямой наводкой 30 солдат и офицеров противника. Подавил огонь 2-х минометов, а когда выбыл из строя командир орудия, заменил его и принял командование отделением».

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Панченко Пелагея Васильевна |

|

1930 г.

|

Труженик тыла. Родилась и росла в селе Кутоново Прокопьевского района Кемеровской области. Окончила четыре класса в селе Кутоново. Во время войны летом работала на полях. Сначала пололи. Потом пошла жатва. В то время в колхозе на полях выращивали пшеницу, овес, гречку. Женщины вязали снопы, а дети и подростки эти снопы в кучку стаскивали. Потом молотили зерно. Пелагея под молотильным барабаном солому убирала. Сортировала хлеб на веялках вручную. В общем куда посылали на работу, туда и шла.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Перчаткин Константин Васильевич |

|

1925 - 2008 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в г. Белорецке Башкирской АССР. В 1945 году закончил ускоренные курсы Челябинского военно-авиационного училища по профилю механик по приборам и кислородному оборудованию летательных аппаратов. Был призван на службу 10 августа 1944 года Магнитогорским ГВК, Челябинской области, города Магнитогорск. Начал служить в звании младший техник – лейтенант. Служил в 329-м бомбардировочном авиационном полку второго Белорусского фронта. После окончания войны служил до ноября 1950 года, затем работал в милиции до 1963 года. До выхода на пенсию работал на предприятиях угольной промышленности города Киселевска. Вышел на пенсию ветераном труда. Был женат. Супруга Нина Владимировна, дети Вера и Владислав.

Награды: медаль «За взятие Кенигсберга»; медаль «За взятие Берлина»; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Информацию предоставила внучка Ирина Владиславовна Яныкина. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Плоских Гавриил Ефимович |

|

1916 - 2005 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 7 марта 1916 года в селе Половинное Краснозёрского района Алтайского края. В 1938 году участвовал в боях под Хинганом. В 1940 году окончил Славгородское военное училище, получил звание младшего сержанта. На фронт Великой Отечественной войны был призван Краснозёрским РВК Алтайского края в 1941 году. Направлен в 122-ю транспортную роту в 3-й батальон, затем в 216-й полк г. Тулы. Принимал участие в боях под Смоленском, Сталинградом, воевал под командованием Рокоссовского. Получил осколком мины тяжёлое ранение в правый глаз в сентябре 1942 года, лечился в госпиталях и в 1943 году комиссован по ранению из рядов армии.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За освоение целинных и залежных земель», медаль Жукова, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Пометников Николай Платонович |

|

1924 - 1997 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Талый Ключ Иркутской области. Воевал в 504-м стрелковом полку 107-й стрелковой дивизии Украинского фронта. Из наградного листа: «Наводчика станкового пулемета второго стрелкового батальона рядового Пометникова Николая Платоновича за то, что он в боях с немецкими захватчиками на плацдарме за рекой Одером действовал смело и решительно, в числе первых продвигался вперед и в жестокой схватке с врагом 02.04.1945 г. получил ранение. Проявил себя в этом бою и за время пребывания в полку смелым и решительным воином».

Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».

Информацию предоставила внучка Ольга Анатольевна Пометникова |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Потапов Иван Терентьевич |

|

1914 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в 1914 году в селе Карганское Карганского района Новосибирской области. Окончил 4 класса начальной школы села Карганское. Был призван в ряды Красной Армии Карганским РВК 12 января 1942 года. Воевал с 1942- го по май 1945 года в звании сержанта на должности командира автотракторного отделения в 61-ой инженерной сапёрной Кишинёвской бригаде на фронтах: Калининском, Украинском, 1-ом Белорусском. Участвовал в боях под Москвой, Великими Луками, в обороне Кавказа, в форсировании Днепра, в освобождении городов: Ростов-на-Дону, Николаев, Одесса, Варшава. Дошёл Берлина. Демобилизовался из армии 25 сентября 1945 года.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали, медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Пантелеев Василий Петрович |

|

1917 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Большой Берчикуль Тисульского района Кемеровской области. Поступил на службу в рядах армии как призывник в 1939 году. Место призыва: Комсомольский РВК, Кемеровская область. Перед самым окончанием службы началась Великая Отечественная война, так что вместо возвращения домой пошел сразу на фронт. На фронте был сержантом, командиром миномета 212 минометного полка. В сентябре 1942 года был ранен. В годы войны, в феврале–марте 1943 года, проходил службу на Северо–Западном фронте, в мае–июле на Брянском фронте, с июля 1943 по август 1944 года – Степной и 2–ой Украинский фронты.

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Прокопенко Павел Тимофеевич |

|

14.08.1907 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 14.08.1907 года в г. Нарым Парабельского района Томской области. 22.10.1941 года был мобилизован Тисульским РВК в г.Кемерово. Ефрейтор, шофер 309-го отельного медико-санитарного батальона 303-й стрелковой дивизии.

Правнучка Прокопенко Павла Тимофеевича пишет: «За время наступательных действий дивизии с 9 августа 1943 года он доставлял раненных и больных в медико-санитарный батальон из 846-го стрелкового полка. Благодаря его отличной работе, 125 тяжелораненных были вовремя доставлены из полкового медпункта, чем способствовал сохранению их жизни. Прадедушка настоящий Герой! Гордимся, помним его ежедневный Подвиг в годы Войны во имя Победы!»

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

Информацию предоставила правнучка Белоногова Анастасия Александровна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Павлушин Владимир Николаевич |

|

1926 - 1984 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в г. Мариинске, призван 13 ноября 1943 года на действительную военную службу. Служил в 289 запасном стрелковом полку стрелком. С июня 1944г. по май 1945 г. был пулеметчиком бронетранспортера военной части 61412 на 3-м Белорусского фронте. Участвовал в боях Восточной Пруссии, за взятие города - крепости Кенигсберга.

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флоту». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Павлов Николай Никонорович |

|

1924 - 2013 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в с. Урунск Алтайского края. На начало войны получал образование в техникуме г. Барнаула, откуда и был призван. Имел ранение в ногу. На излечение попал в госпиталь то ли в Барнаул, то ли в Бийск. Его мама Наталья приезжала к нему в госпиталь проведывать сына. Санитарка ей говорила: «жалко, такой молодой и красивый парень, но не выживет». А Николай не только выжил, но восстановился и даже продолжил службу. Воинское звание на время нахождения в госпитале: ефрейтор. Последнее место службы перед ранением: 1816-й самоходно-артиллерийский полк. Дата выбытия из госпиталя: 10.09.1943 г. После войны вернулся на Алтай, а позже уехал на постоянное место жительства в Казахстан.

Награды: орден Отечественной войны I степени.

Информацию предоставила племянница Надежда Серафимовна Бутилина. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Паршуков Николай Иванович |

|

1922 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Николай Иванович родился в Ново Петропавловке, Курганской области, в 1930 году семья Паршуковых переехала в Топкинский район, Кемеровской области, с. Кокуйск. Окончил Кокуйскую семилетнюю школу и поступил в Кемеровский коксохимический техникум. В 1941 году окончил техникум. В феврале 1942 года был призван в армию. В звании лейтенанта, и в должности командир взвода 763 стрелкового полка, был направлен на фронт, защищать Ленинград. Лейтенант Паршуков воевал командиром минометного взвода на Карельском фронте. После войны окончил педагогический институт и работал учителем математики.

Награды: орден «Красной звезды», «Орден Славы III степени», орден «Отечественной войны II степени», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Информацию предоставила Горбачева Ангелина Валерьевна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

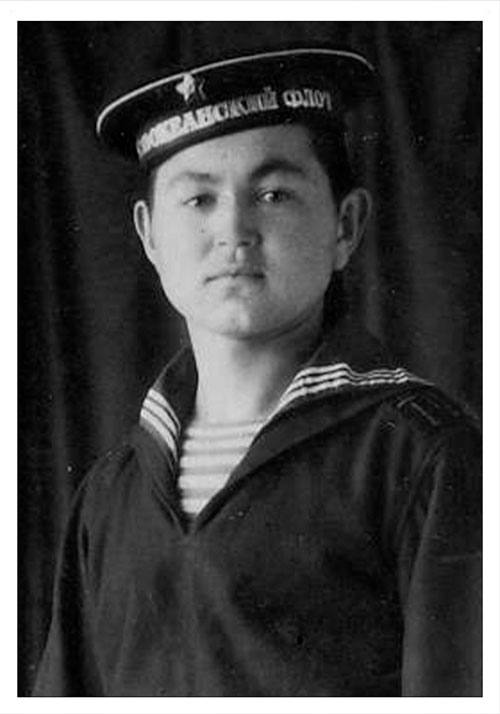

Петров Петр Степанович |

|

1927 - 2007 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: г. Топки (ныне) Кемеровской области.

Боевой путь: на фронт уходил из Казахстана. Воевал старшиной 1 статьи. Уч. отряд ТОФ ноябрь 1944 – апрель 1945 гг. в/ч 12211 НК командир зен. МЗА апрель 1945 - окт. 1945 гг., в/ч 51220 НК командир зенит. 37 мм орудий – октябрь 1945 – октябрь 1951 гг.

Награды:

Награды:

Информацию предоставила дочь Людмила Петровна Ерофеева.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |