|

|

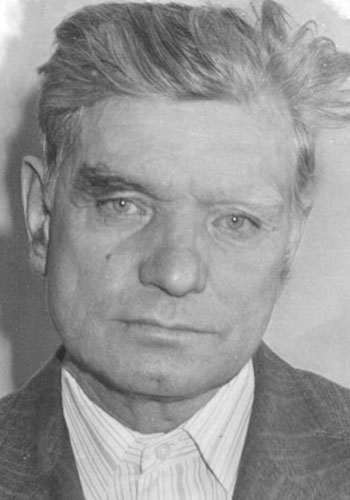

Безуглов Михаил Михайлович |

|

20.06.1923 - 11.01.2013 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в Новосибирской области в деревне Кучеровка. Окончил среднюю школу. На фронтах Великой Отечественной Войны с июня 1941 года. Фронтовой путь Михаил Михайлович прошёл от рядового до капитана, воевал на Сталинградском фронте, освобождал Румынию, Венгрию, Югославию. Закончил войну в Болгарии в 1946 году, там же ему присвоили звание майора.

В 1947 году вернулся на Родину в город Прокопьевск, стал шахтёром. Окончил двухгодичные курсы горных мастеров и много лет возглавлял шахтёрскую смену на шахте «Маганак». Более десяти лет был парторгом шахты «Красный Углекоп». Умер Михаил Михайлович 11 января 2013 года.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Белграда», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, медаль «Отечественная война 1944-1945гг.» (Болгария), медаль «За оборону Сталинграда». а также много юбилейных наград.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

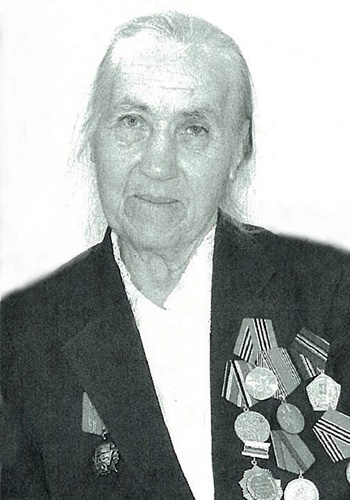

Буркова Агрипина Фёдоровна |

|

18.06.1927 - 26.08.2012 гг.

|

| Труженик тыла. Родилась в селе Быково, Каменского района, Алтайского края в 1927 г. В годы войны в возрасте 14 лет работала в колхозе трактористом, выполняя непосильную тяжёлую работу.

Награды: юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

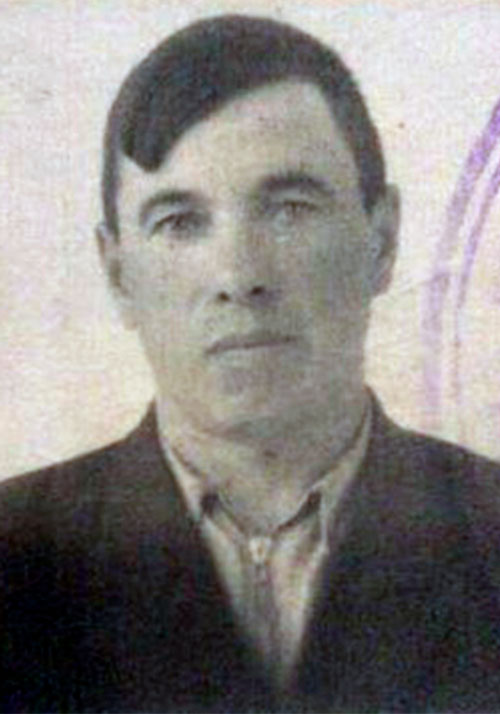

Бурков Иван Михайлович |

|

08.04.1922 - 26.02.2002 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился Иван Михайлович в д. Зелёная Роща Крутихинского района Алтайского края. В 1941 году был призван в армию и попал на Дальневосточный фронт. Принимал участие в Войне с Японией в составе 207 отдельного артиллерийского батальона, командиром орудия.

После войны переехал в город Кемерово, где прожил всю свою жизнь. Сразу устроился на работу в ОВД, работал начальником взвода охраны банка. В трудовой книжке Ивана Михайловича всего одна запись.

Иван Михайлович был порядочным, скромным, трудолюбивым, честным человеком. Он прожил в счастливом браке со своей женой Агрипиной Фёдоровной 54 года, вырастил двух дочерей. Внуки и правнуки гордятся своим дедом и равняются на него.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Базлаева Наталья Ивановна |

|

03.09.1929 г.

|

| Дети войны. Еще ребёнком пережила все тяготы войны. После войны переехали семьей в город Кемерово. Всю жизнь Наталья Ивановна проработала врачом на шахте Северная.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ИНТЕРВЬЮ |

|

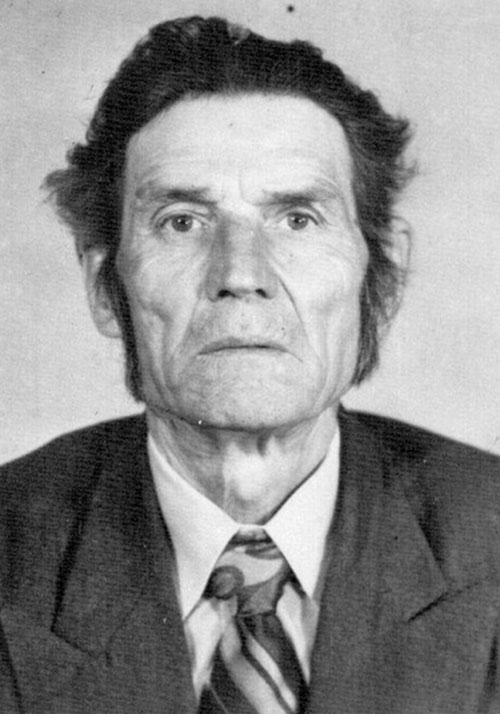

Бойко Тимофей Афанасьевич |

|

19.05.1921 - 09.05.2000 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Тимофей Афанасьевич участвовал во всех операциях русского батальона в Югославии. Находился в лагерях для военнопленных - г. Луцк, г. Холм и г. Кельцы ( Польша). Далее вывезен на территорию Германии, затем вывезен в Норвегию, затем в Италию, он много раз пытался бежать, но его ловили собаками и жестоко наказывали.

Награды: медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени, памятный знак «Партизан Югославии — гражданин СССР», удостоверение «Партизан интернационалист», медаль Жукова и др. Юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Беляев Павел Иванович |

|

1922 - 1980 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Большая Мочга Пермской области. Когда началась Великая Отечественная война, 19-летним юношей он ушёл на фронт, был серьёзно ранен в руку. Имел много боевых наград. В 1945 г. вернулся с фронта на родину. Сразу после войны работал председателем колхоза, закончил сельскохозяйственный техникум.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Бобриков Иван Иванович |

|

1894 - 1993 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1916 году мобилизован в армию, воевал в Австрии, Румынии.

В финской войне был внештатным пограничником на северной границе Ленинграда.В июне 1941 г. призван в армию, воевал в батальоне связи, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в боях за Волосово, Ропшу, Нарву. В 1944 г. после тяжёлого ранения, госпиталя, демобилизован как инвалид войны. Участвовал в восстановлении Ленинграда. В 1945 г. демобилизован окончательно.

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бегеза Татьяна Ивановна |

|

09.01.1937 г.

|

| Дети войны. Ребенком пережила страшные военные годы. Приходилось весной, когда тает снег на полях, вместе с другими детьми ходить на поля и собирать мёрзлый картофель. А потом стряпали из него оладьи и ели. Суп варили из лебеды и крапивы.

С самого детства мечтала стать учителем. После войны поступила в Мариинское педагогическое училище. Всю жизнь проработала учителем в школе. Профессионализм, сердечность Татьяны Ивановны отмечены многочисленными наградами: «За доблестный труд», «За служение Кузбассу», «За веру и добро» и другими. Более 25 лет она носит звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Отличник народного просвещения РСФСР».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Бобров Василий Иванович |

|

04.01.1920 - 07.04.2015 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Василий Иванович Бобров в 1941 году окончил Киевское высшее командное училище связи и сразу приступил к подготовке офицеров. Добиться отправки на фронт ему удалось в 1943 году. Командовал ротой, сражался за освобождение Украины, участвовал в Висло-Одерской операции, штурме Берлина. Победу встретил в Чехословакии.

Награды: три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, орден Отечественной войны I степени, орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», медаль «За боевые заслуги» и др. За большой вклад в развитие и процветание региона в 2010 году был удостоен ордена «Доблесть Кузбасса».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ИНТЕРВЬЮ |

|

Баламуткин Григорий Васильевич |

|

1918 - 1985 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Перед самой войной поступил в Оренбургское лётное училище им. Чкалова, которое окончил в 1942 году. Как и все выпускники училища, Григорий Васильевич рвался на фронт. Но он был гражданским лётчиком, не знал приёмов воздушного боя, не мог бомбить. Пришлось переучиваться. В воинской части, в которую он попал, ему поначалу поручили перегонять самолёты из тыла на фронт, а боевую работу он начал 5 июня 1943 года на Орловском участке фронта.

Награды: 2 орден Красной Звезды, 3 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, орден Александра Невского, Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая звезда»), медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За боевые заслуги».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Буклова Раиса Григорьевна |

|

15.05.1938 г.

|

| Дети войны. Родилась в Абушево Промышленновского района Кемеровской области. Отец работал в шахте, мама была домохозяйкой. В семье было 5 детей. Отец погиб на фронте 7 ноября 1941 г.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Бобрикова Глафира Герасимовна |

|

1904 - 2003 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Воевала с июня 1941 года. Всю войну работала операционной сестрой. После демобилизации работала под Ленинградом в травматологическом институте.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бондаренко Вера Ефимовна |

|

1922 - 2012 гг.

|

| Труженик тыла. Когда началась Великая Отечественная война и всех мужчин забрали на фронт, вся работа в колхозе легла на плечи женщин и подростков. Вера Бондаренко закончила курсы трактористов и работала на тракторе в поле. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Болотникова Мария Николаевна |

|

- 2011 гг.

|

| Труженик тыла.В 1942 году 14-летней девочкой Мария Николаевна пришла на «номерной» завод (позднее производственное объединение «Прогресс») и сразу попала на одно из самых опасных и ответственных производств – по развеске порохов. Работала по 12-14, а порой и по 16 часов. Кроме основной работы разгружали вагоны и переносили тяжёлые мешки с порохом (по 20-25 кг.). Мария Николаевна быстро освоила необходимые производственные операции, вскоре возглавила на заводе одну из передовых бригад.

Награды:Орден Октябрьской революции, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За трудовое отличие».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Березовский Дмитрий Павлович |

|

1916 - 1978 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году призван на фронт Яшкинским военкоматом. Морской пехотинец, пулеметчик. Защищал Кольский полуостров, затем освобождал Корею. Воевал в 135-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии на Северном флоте, Северный оборонительный район. В послевоенное время работал плотником, бригадиром плотников, председателем колхоза.

Награды: медаль «За боевые заслуги».

Информацию предоставила внучка Любовь Николаевна Гридина. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Ботьева Валентина Зосимовна |

|

1923 - 1992 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в г. Ряжск Рязанской области. 18-летней девушкой ушла на фронт добровольцем. Участвовала в Сталинградской битве, в обороне Кавказа. Звание – старшина, шифровальщик.

Награды: орден Отечественной войны II степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Бахтиярова Марьям Миннатовна |

|

05.11.1930 - 24.12.2012 гг.

|

| Труженик тыла. Родилась в д. Уфимка Болотинского района Новосибирской области. Работала в колхозе «Серп и молот». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Бобарыкин Иван Иванович |

|

27.09.1922 - 20.01.2011 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 27.09.1922 года в д. Варюхино, Новосибирской области, Юргинского района. На фронте был сержантом 44-ой отдельной лыжной бригады, защищал город Великие Луки.

Награды: медаль «За отвагу», медаль Жукова, знак «Фронтовик», юбилейный знак «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне» (Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне»). |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бакшин Александр Федорович |

|

1914 - 1964 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Верх-Тайменка (ныне) Кемеровской области. Участник Финской войны. И не побывав дома в 1941 году ушел на фронт. Воевал в составе 3-го Украинского фронта. Был командиром контрразведывательной организации СМЕРШ. Участвовал в освобождении Украины, Болгарии, Венгрии, Австрии. Никогда не рассказывал о фронтовой жизни. Только по письмам семья узнавала, что жив, здоров. Домой вернулся в 1946 году в сентябре. Семья перебралась в город Юрга Кемеровской области. пошел работать на машиностроительный завод. Затем назначили начальником 1-го отдела Юргинского машиностроительного завода. В коллективе пользовался уважением.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Вены», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Балахнин Александр Никифорович |

|

1922 - 1995 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с.Каракан Солтонского р-она Алтайского края. Был призван на фронт в ноябре 1942 году Тисульским районным военкоматом Кемеровской области. Александр Никифорович начал службу в 9-ом кавалерийском отдельном полку. С марта 1943 года по май 1945 года служил в составе отдельного дивизиона ПВО 16 кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта, прошёл с боями от Десны до Эльбы, участвовал в Берлинской наступательной операции. После войны Балахнин А.Н. работал в городе Осинники на шахте «Капитальная» электрослесарем, горным мастером, диспетчером шахты. Пять лет возглавлял профком шахты. Александр Никифорович был частым гостем на сборах пионерских дружин подшефных школ, встречался с молодежью в училищах, на предприятиях города, рассказывал подрастающему поколению о своей боевой молодости, о жестоких боях с гитлеровцами.

Награды: орден Славы III степени, орден Красного Знамени, орден Суворова II степени, орден Кутузова II степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», знак «Шахтёрская Слава III степени», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Белоногов Иван Ивойлович |

|

1920 - 1988 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д.Шумово, Еловского р-она, Пермской (Молотовской) области. Был призван в армию 15.09.1939 г. Усинским РВК, Молотовской обл., Усинского р-на (Пермский край). Во время Великой Отечественной войны Иван Ивойлович служил командиром огневого взвода 1073-го артиллерийского полка, 6-ой гвардейской стрелковой дивизии, 1-го Украинского фронта. С июня 1942 года по май 1945 года Белоногов И.И. воевал в составе 1073-го истребительного противотанкового полка 5-ой гвардейской армии 1-го Украинского фронта. В 1946 году Белоногов И.И. приехал в г. Осинники п. Малиновка. Работал проходчиком на шахте «Малиновские штольни», затем на шахте «Алардинская». За долголетний и добросовестный труд Белоногову Ивану Ивойловичу присвоено звание «Почётный шахтер» и «Ветеран труда».

Награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Бочарникова Мария Павловна |

|

1923 - 2015 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в селе Заводцы Больше-Троицкий района Курской области, образование начальное. В школьные годы занималась различными видами спорта, имела значки ГТО, отлично владела навыками Ворошиловского стрелка. В 1942 году в 19 лет ушла на фронт. В РККА Мария Павловна служила с 27.03.1943 года по вольному найму. Воевала на 1-ом Украинском фронте в составе 6-го Гвардейского полка рядовым солдатом. Была прачкой в 235-ом полевом прачечном отряде 6-го Гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Украинского фронта. Воевала на 2-ом Украинском фронте в механизированном кавалерийском корпусе, на Воронежском и Западном фронтах. Была санинструктором, выносила с поля боя и перевязывала раненых солдат, работала в госпитале. Мария Павловна принимала участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Венгрии, Австрии. Победу встретила в Германии. После демобилизации Бочарникова Мария Павловна вернулась домой в Курскую область. Вышла замуж и переехала в г.Осинники, устроилась работать на шахту «Капитальная» на должность люковой.

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За боевые заслуги», медаль Жукова, юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Болтушкин Илья Прокопьевич |

|

1926 - 2013 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в селе Гордеево Троицкого района Алтайского края. Окончил 7 классов. 9 апреля 1943 года Осинниковским горвоенкоматом был призван в ряды Красной Армии. Прошел обучение в Красноярском пехотном училище с ноября 1943 года по май 1944 года. В мае 1944 года из пехотного военного училища Илью Прокопьевича призвали на 2-й Прибалтийский фронт, где он проходил военную службу минометчиком в составе Действующей Армии в период боевых действий с 15 мая по 15 ноября 1944 года в составе 344-го стрелкового полка 119-ой гвардейской дивизии. Болтушкин И.П. освобождал Латвию от немецко-фашистских захватчиков. 11 ноября 1944 года получил тяжелое ранение, пробыл в эвакогоспитале по май 1945 года. В июне 1945 года Болтушкин И.П. был уволен в запас и вернулся в г. Осинники. После войны работал на пищекомбинате счетоводом, потом в трамвайном депо бухгалтером, затем работал на шахте №4 бухгалтером, машинистом подъема на шахте «Капитальная».

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Баяновский Трофим Федорович |

|

1898 - 1982 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Коновалово Беловского района Новосибирской области. Прошел три войны: гражданскую, финскую и Великую Отечественную. В последней был дважды ранен в одну и туже руку. Воевал в 45-м гвардейском стрелковом полку.

Награды: орден Красной Звезды. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Басалаева Мария Васильевна |

|

1921 - 1993 гг.

|

Труженик тыла. Охраняла заключенных в лагерном пункте №1 «Сиблага». После войны продолжала работать в этом же пункте поваром до расформирования лагеря.

Информацию предоставила внучка Вера Владимировна Красулина.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Бычков Павел Александрович |

|

1924 - 2005 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Место призыва: Прокопьевский ГВК, Новосибирская область, г. Прокопьевск. - 10 августа 1942 г. был призван на военную службу, за 20 дней до совершеннолетия. - 30 сентября 1942 г. принял военную присягу.3 месяца был курсантом, присвоена квалификация: разведчик артиллерийских войск миномётных частей, присвоено звание: гвардии сержант. - 11 ноября 1942 г. зачислен в артиллерийский полк - Центральный Фронт. Часть: Разведчик взвода Управления 2-го дивизиона 167-й Гвардейского Бахманчско-Киевской Краснознаменной ордена Суворова бригады 1-й Гвардейской Артиллерийской Глуховской краснознаменной ордена Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии прорыва РГК - командиром роты. 30 ноября 1942 г. был ранен. Находился в госпитале по апрель 1943 г. В августе 1943 г. был назначен на должность командира отделения. С 19 октября 1943 г. воевал на 1 Украинском Фронте.

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, орден Славы II степени, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Барсукова Галина Кирилловна |

|

09.12.1938 г.

|

Дети войны. Родилась 9 декабря 1938 года. Окончила Спасскую среднюю школу. Затем в 1962 году поступила в Новокузнецкий педагогический институт на факультете русского языка и литературы.

Награды:

медаль «Дети войны 1941-1945», юбилейная медаль «70 лет Великой Победы», знак «Отличник народного просвещения». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Богатикова Зинаида Яковлевна |

|

1931 г.

|

Труженик тыла. Родилась в д. Кензарь-Бабино Тамбовской области. Выращивали зерно, овощи, отправляли для нужд фронта. Вечерами собирались в одной большой избе. Вязали варежки, носки.

Зинаида Яковлевна вспоминает: «Начало войны помню смутно. Помню, что из деревни провожали мужчин на фронт. А кто остался, выращивали зерно, овощи, отправляли для нужд фронта. Вечерами собирались в одной большой избе. Вязали варежки, носки , это, конечно, зимой, пели песни, делились мечтами. Работала в колхозе до 17 лет в полях.

<

Все бытовые условия были на улице, одежонка была, берегли ее, в большой семье донашивали вещи младшие после старших. С питанием было сложновато, изысков не было, но не голодали.

Помню день Победы, стоит картина перед глазами, когда односельчане и стар и млад собрались возле репродуктора. Услышав слова – конец войне, Победа, начали плакать и обниматься».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Беськаев Василий Дмитриевич |

|

1923 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Мордовской АССР, Березняковском р-оне, с. Старые Наймы. На фронте Великой Отечественной войны с 14.09.1942г. по 09.05.1945г. Связист полевых кабельных линий, старший линейный надсмоторщик. 182 Отдельный батальон связи 20 Стрелкового Брестского Краснознамённого корпуса.

Награды: орден «Красной звезды», орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За взятие Кенигсберга», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Басалаев Егор Николаевич |

|

1908 - 1942 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Место рождения - д. Шитиково Юргинского района Кемеровской области. В 1941 г. Юргинским военкоматом Егор Николаевич был призван на фронт. Служил политруком, был командиром роты. Воевал в 1238 стрелковом полку 372 стрелковой дивизии.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Баженов Лазарь Галактионович |

|

1898 - 1972 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Молотовской области, Больше-Усинский район, деревня Пантелеевка. Во время революции и гражданской войны воевал на стороне большевиков и в Красной армии. Участвовал в финской войне. В партии не состоял. На момент начала Вов войны проживал в Солтонском районе. Призван 12.11.1941 г. Солтонским РВК, Солтонский район, Алтайский край. Воинская часть 116 сд. На фронтах Отечественной войны с 01.01.1942 г. Воевал в составе 231 отдельного батальона связи № 6 стрелковой Харьковской краснознаменной ордена Кутузова дивизии 30 армии рядовым-связистом.

Награды: медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бауэр (Драйт) Эмилия Александровна |

|

1927 - 2013 гг.

|

Труженик тыла. Эмилия Александровна Бауэр (Драйт) родилась 22 апреля 1927 года в селе Байдак Бальцерского района Саратовской области. В 1941 году, после начала воины, Эмилия вместе с родителями и двумя сёстрами переехали в Зональный район Алтайского края, где работали в колхозе до лета 1943 года. Затем семья переехала в Таштагольский район. Во время Великой Отечественной войны Эмилия помимо машинистки электровоза, работала на Зверовое – снабжала шахту воздухом.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Богданов Иван Арсентьевич |

|

25.01.1923 г. - 14.03.2006 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 25 января 1923 г., в Новосибирской области, Легостаевский район, д. Горлово. Образование 6 классов, обучался на курсах «Выстрел». Призван в ряды Красной армии Бель-Агачинским РВК Семипалатинской области 27.12.1941г. Во время войны 29.04.42 г. до конца войны воевал в 55 стрелковой дивизии 61 Армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении г. Тулы, г.Мозырь, г. Пинск. Прошёл с боями Белоруссию, Польшу. Участник Курской битвы. Победу встретил в Праге в Чехословакии. Воинское звание - старший лейтенант.

Награды: орден Александра Невского, орден Богдана Хмельницкого, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», юбилейные награды. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бочаров Василий Иванович |

|

1905 - 1942 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Василий Иванович Бочаров с первых дней войны ушёл на фронт. В звании сержанта командовал личным составом 1235 Пролетарского полка 376 Краснознамённой стрелковой дивизии. 6 декабря 1942 г. Бочаров Василий Иванович погиб, выполняя задание командования.

Награды: медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Баёв Александр Николаевич |

|

1923 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году призван в Армию. Стал курсантом Белоцерковского военного училища, которое находилось в г. Томске. В числе 200 добровольцев училища пошел добровольцем на фронт. В мае 1942 года был направлен в 51 стрелковый полк 183 стрелковой дивизии Центрального фронта командиром взвода в звании младшего лейтенанта.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Баштанов Иван Михайлович |

|

1904 - 1976 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Перехляй, Крапивинского района. На фронт призван Крапивинским РВК в 1942 году. Прошел путь от солдата до сержанта-артиллериста батареи 45-ти миллиметровых пушек. Получил тяжелое ранение в 1943 году. Продолжил боевой путь партизаном в рядах движения Сопротивления в Италии и Франции. Демобилизовался в 1945 году.

В мирное время проживал в д. Ленинке Крапивинского района, работал кузнецом.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бездетко Павел Дмитриевич |

|

1915 - 1987 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Катково Рубцовского района Алтайского края. 10 марта 1942 года Молчановским РВК Новосибирской области был призван на фронт Великой Отечественной войны. Воевал на Волховском, Ленинградском, Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах (32-я стрелковая бригада 2-й Ударной армии, в 31-м отдельном ордена Суворова полку связи 22-й Армии).

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За трудовое отличие», медаль «За трудовую доблесть», медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Безносова (Башинская) Любовь Алексеевна |

|

1923 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в селе Зарубино (ныне) Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Выпускница Зарубинской школы. В годы Великой Отечественной войны воевала с 19 августа 1943 года по май 1945 года. Окончила Белоцерковское военно-пехотное училище. Военная профессия – связист. Служила при штабе телефонисткой в роте связи. Отец её, Башинский Алексей, был командиром дивизии. Демобилизовалась из рядов армии в 1955 году. В мирное время жила в селе Глубокое, работала заведующей почтовым отделением в с. Глубокое.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Бульчихин Гавриил Павлович |

|

1923 - 1945 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Бердюгино, Крапивинского района, Кемеровской области. В ноябре 1941 года призван Крапивинским РВК Кемеровской области и сразу же отправлен на фронт. Первое время находился в г. Кемерово. С питанием было трудно, его мать пешком, за 100 км., носила ему продукты. Воевал в звании младшего сержанта в должности командира разведки в составе 845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. В январе 1945 года писал матери письмо из Восточной Пруссии.

«Обо мне теперь не беспокойтесь, всю войну провоевал, остался жив, а теперь скоро конец войне, но если случиться умереть, то последний раз буду вздыхать и помнить тебя мама». Товарищ его писал, что 27 января 1945 года пошел в разведку и не вернулся.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Баёв Николай Михайлович |

|

1890 г.

|

Труженик тыла.

Внучка Зоя Александровна Бычкова (Баёва) рассказывает:

«Мой дедушка, Баёв Николай Михайлович, уроженец с. Чумай Томской губернии, родился в 1890 году.Был участником первой мировой войны. Служил в 100 пехотном полку. Был ранен 09.11.1915 г.

Дедушка всю жизнь работал в сельском хозяйстве. Выращивал хлеб. За высокие урожаи удостоен знака «Лауреат ВДНХ».

Во время Великой Отечественной войны жители Чебулинского района по собственной инициативе отправляли на фронт сотни посылок с валенками, тёплыми носками, сухарями, сушёным картофелем и другими продуктами питания. Заработанные деньги сдавали на строительство танков, самолётов и других видов вооружения.

Так, за 4 года войны Николай Михайлович Баёв сдал в фонд обороны 25 тысяч рублей, 400 пудов хлеба, выращенного собственными руками.

Вскоре из Государственного комитета обороны (ГКО) пришла телеграмма. В ней выражалась благодарность жителям района за сбор средств на Сибирскую танковую колонну.

Сын Николая Михайловича – Баёв Александр Николаевич – мой отец, участник Великой Отечественной войны».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Бусов Василий Павлович Павлович |

|

1874 - 1943 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Старобардинском районе, Алтайского края. На фронте с 1942 года. Рядовой, красноармеец. Воевал на Ленинградском фронте. Был ранен, после госпиталя участвовал в обороне Ленинграда. Погиб в 1943 году, защищая этот город.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бусов Григорий Васильевич |

|

1922 - 1942 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Пильна Алтайского (Томской) губернии, Бийского уезда. Призван осенью 1941 года. Участвовал в боях за Сталинград. Погиб в 1942 году.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Блудов Степан Николаевич |

|

1911 - 1958 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1911 году в с. Морозово Титовского района Новосибирской области. В июне 1941 года призван на фронт. Был участником Финской военной компании. Всю войну прошёл пехотинцем. Воевал на 2-м Белорусском фронте, в 206-м фронтовом запасном стрелковом полку. Победу встретил в Польше. Участвовал в боях за освобождение Варшавы. В 1942 году было тяжелое ранение и контузия. Окончил курсы механизаторов и некоторое время работал в МТС трактористом. Затем был бригадиром, потом председателем колхоза «Красная Сибирь».

Награды: медаль «За боевые заслуги».

Информацию предоставила внучка Наталья Романовна Колокольцова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Баянов Федор Дмитриевич |

|

1904 - 1987 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Подъяково Кузнецкого уезда Томской губернии. Призван на фронт в 1941 году Кемеровским РВК. В марте 1944 года получил осколочное ранение левой голени с повреждением большой берцовой кости и ранение мягких тканей левого плеча с повреждением нервов. 30.09.1944 года выдано бессрочное свидетельство «Об освобождении от воинской обязанности». После войны работал сторожем в пионерском лагере.

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

Информацию предоставила дочь Надежда Федоровна Кнац. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Барилов Петр Васильевич |

|

1925 - 1995 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Симоново (ныне) Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Окончил 7 классов школы. На действительную военную службу был призван 21 января 1943 года Топкинским РВК. Окончил учебный полк связи в августе 1943 года. Воевал в должности командира отделения связи с августа 1943-го по февраль 1945 года в звании старшего сержанта в составе 353-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского Краснознамённого полка, 1-ой гвардейской танковой армии на 1-ом Украинском фронте. С февраля по май 1945 года окончил школу младших лейтенантов, остался на сверхурочной службе. Демобилизовался из рядов армии 23 февраля 1951 года в звании старшего сержанта.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», польская медаль «За Одер, Нису и Балтику», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Белянин Александр Васильевич |

|

1918 - 2005 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Белянино Щегловского уезда Томской губернии 10 сентября 1939 года был призван в ряды Красной Армии. В июне 1940 года его направили в полковую школу младших командиров, которую он закончил в ноябре 1940 года и продолжил службу в пятой роте в должности помощника командира взвода в звании младший сержант. Александр Васильевич – участник боевых действий на Курской дуге. Позднее Александр Васильевич освобождал города: Орёл, Белгород, Никополь, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь. Затем была Прибалтика, бои под Шауляем, Паланги, Клайпеды. В ходе этих боев была отрезана Курляндская группировка противника. 8 мая 1945 года встретили известие об окончании войны.

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Белянин Александр Григорьевич |

|

1923 - 2003 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в в селе Усть – Сосново, (ныне) Топкинского муниципального округа Кемеровской области. ? В сентябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии Топкинским РВК. Воевал на 2-ом Украинском фронте стрелком в составе 151-го стрелкового батальона. 5 декабря 1941 года был тяжело ранен в ногу, лечился в госпитале г. Кирова до мая 1942 года. Демобилизовался из рядов армии по ранению в мае 1942 года. Вернулся домой в родное село, трудился плотником в совхозе «Усть-Сосновский».

Награды: орден Отечественной войны II степени, знак «Фронтовик», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Белянин Алексей Изосимович |

|

1925 г.р.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Белянино ныне Юргинского района Кемеровской области. Окончил 4 класса школы. Был призван в ряды Красной Армии 24 января 1943 года Юргинским РВК. В годы Великой Отечественной войны – с 1943- го по 1945 год – воевал миномётчиком в составе 377-го миномётного полка. В апреле 1945 года был тяжело ранен в бедро, коленный сустав, лечился в госпиталях г. Киева, Пятигорска с апреля по июнь 1945 года. Демобилизовался из рядов армии 29 июня 1945 года в звании сержанта. В послевоенное время проживал в селе Раздолье Топкинского района, работал с 1961 года скотником в совхозе «Хорошеборский».

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бондарик Павел Васильевич |

|

1916 - 1996 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 15 мая 1916 года в д. Аскаровка Богатольского района Красноярского края. В 20-е годы семья переехала на ст. Топки. Воевал в составе особого лыжного батальона сапёром, в составе 84-й Харьковской Краснознаменной стрелковой дивизии 41-го стрелкового полка орудийным мастером, затем орудийным мастером в составе артиллерийской бригады. Был четырежды ранен, получил контузию. Демобилизовался из армии в 1946 году.

Награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За оборону Москвы», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Белозеров Андрей Илларионович |

|

1893 - 1972 гг.

|

|

Труженик тыла. Родился в Курской губернии в семье крестьянина. Когда семья переехала в Сибирь точно неизвестно, предположительно в 1910-1918 годах. Всю войну он работал в тылу водителем-механизатором, работал на посевных, приходилось работать на мельнице.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Белозеров Николай Андреевич |

|

1929 - 2019 гг.

|

| Дети войны. Труженик тыла.

Родился в селе Киевка Купинского района Новосибирской области, там провёл детские и юношеские годы, учился в 4-летке. Семья Белозеровых была большая – 13 детей и двое родителей. Николай Андреевич был пятым ребенком. В годы войны работал в сельском хозяйстве. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Белозёрова (Морозова) Вера Егоровна |

|

1936 г.

|

|

Дети войны. Родилась в селе Васильевка Купинского района Новосибирской области.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Бессолицын Вячеслав Михайлович |

|

1924 - 2006 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Помысла Промышленновского района Новосибирской области. В феврале 1943 года его призвали в ряды Красной Армии. В течение 8 месяцев обучался в Кемеровском пехотном училище. Воевал стрелком в составе десантного 212-го стрелкового полка 75-ой гвардейской Бахмачской дважды Краснознамённой ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. Вячеслав Михайлович освобождал Киев, Ригу, Латвию, Польшу. При освобождении Житомира на Украине его контузило, лечился в госпитале г. Челябинска. После выздоровления вернулся на фронт. Освобождал Молдавию, Венгрию. В декабре 1944 года снова контузия и снова госпиталь, где и встретил день Победы.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали, медаль «В память 1500-летия Киева», медаль «Ветеран труда», знак «Ветеран 65 Армии», знак «Ветеран 95 дивизии». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бордокин Василий Георгиевич |

|

1915 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1915 году. В ряды Красной Армии был призван Топкинским РВК 11 мая 1941 года. В годы Великой Отечественной войны – с мая 1942 года по май 1945 года – воевал командиром миномётного взвода 82 мм миномётов в стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал в боевых действиях на Волховском фронте, где в 1942 году был ранен. Демобилизовался из армии в декабре 1946 года. Из наградного листа на орден «Красная Звезда»: «Лейтенант Бордокин – командир миномётного взвода, участвовал в боевых операциях части с августа 1944 года. При форсировании реки Одер огнём из его миномётов было подавлено несколько огневых точек противника, что дало возможность стрелковым подразделениям быстро форсировать реку. Под умелым командованием Бордокина огнём его миномётного взвода было отражено несколько контратак противника на левом берегу реки Одер…». В послевоенное время, в 60-70-х годах работал на предприятиях «Топкинский Орс», «Топкинский цементный завод».

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Букин Василий Арсентьевич |

|

1922 - 2011 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Будучи десятиклассником в сентябре 1941 года вместе с друзьями, сбежал на фронт. Но их вернули и дали направление в Вологду. Он попал в саперный батальон. Днем строили блиндажи и переправы, а ночью взрывали и вновь строили: так учились молодые бойцы военному делу. В числе самых грамотных бойцов Василий Букин был направлен в Пуховичское военно-пехотное училище, которое находилось в Великом Устюге. В военном училище прошел ускоренный курс по профилю – командир стрелкового взвода. А через три месяца обучения по тревоге собрали всех курсантов и отправили их на фронт.

Награды: два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», почетный знак «В память битвы за Ленинград», медаль Жукова, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Букина (Смирнова) Полина Михайловна |

|

1923 - 2004 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в городе Сызрань Куйбышевской области. Полине было 14 лет, когда старший брат, специалист горного дела, уезжавший по направлению в Киселевск, взял с собой оставшихся сиротами двух своих сестер. В 1943 году Полина подала в военкомат просьбу отправить ее на фронт. В поселке Амерево, что в Подмосковье, девушек обучали снайперскому делу.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бунев Дмитрий Яковлевич |

|

1919 - 2015 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 15 ноября 1919 года в деревне Немамоново Воронежской области. До войны работал трактористом - комбайнёром. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии в район Брест-Литовска, там же, в 1941 году его застала Великая Отечественная война. Воевал на Западном фронте, был простым рядовым солдатом в составе 3-го батальона 14-й механизированной бригады. В боевых действиях получил осколочное ранение в шею и в ногу. Попал в плен, находился в плену в Норвегии, освобождён советскими войсками. После войны жил в г. Кемерово, работал токарем, после переехал в пос. Шишино, работал в совхозе фрезеровщиком. Ушёл из жизни 29 июня 2015 года.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «Ветеран труда», знак «Победитель социалистического соревнования 1975г.», знак «Ударник коммунистического труда», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Береснев Василий Петрович |

|

1901 - 1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Артюховка Алтайского края. В июле 1941 г. был призван Ельцовским РВК Алтайского края в ряды Красной армии и отправлен на Западный фронт, там активно наступали немецкие войска. В октябре 1941 г. из войск правого крыла Западного фронта был образован Калининский фронт. Береснев Василий Петрович сражался рядовым 1236-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии. В середине января 1942 года принимал участие в боях в Чудовском районе Новгородской области. В боях он получил слепое осколочное ранение правого тазобедренного сустава и обморожение 3 степени обеих ступней. 16 января, а 27 января 1942 г. умер от сепсиса. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бакулев Василий Ильич |

|

1909 - 20.01.1945 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1909 г. Барзасский р-н, Кемеровская обл. Воинское звание сержант. Воинская часть 104 стрелковая дивизия. Описание подвига: «В бою 13.09.1944 г. разбил дзот с пулеметом и одну огневую точку с прислугой, этим самым обеспечил своей пехоте продвижение вперед. При сильном артиллерийско-минометным и гранатометным огнем противника орудие получило заклинение. Т. Бакулев, зная хорошо матчасть, пушки, быстро устранил неисправность, и орудие вело огонь бесперебойно по противнику» - майор Лыткин. Василий Ильич пропал без вести 20.01.1945 гг.

Награды: медаль «За отвагу».

Информацию предоставила внучка Степанова Тамара Анатольевна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Безносов Петр Васильевич |

|

19.08.1921 - 07.09.2007 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился Петр Васильевич в с. Егорьевск Маслянинского района Новосибирской области. Там же окончил среднюю школу. Был призван на фронт 19-тилетним парнишкой в 1941 году. В августе 1941 года Петр Васильевич закончил Военно-политическое училище в Йошкар-Оле. В январе 1942 года был направлен на Северо-западный фронт под Старую Руссу. Воевал, освобождая города Опочка, Лычково, форсировал р. Ловать, озеро Ильмень. Был призван на фронт 19-тилетним парнишкой из села Егорьевское Новосибирской области в 1941 году. Достойно прошел весь сложнейший боевой путь, участвуя и руководя освободительными операциями на Украине и в Белоруссии. В одном из боев в конце 1942 года был ранен и контужен, попал в плен, но сумел бежать. Продолжил воевать до окончания войны. После госпиталя готовил снайперов. Затем его направили в Борислав, Прикарпатский 9-ый пограничный полк. В январе 1945 года спас командира-генерала. В феврале 1945 года был направлен в Среднеазиатский военный округ в погранвойска Киргизии.

Демобилизовался в июле 1946 года в звании капитана. В 2000 году за мужество и самоотверженность, проявленные при защите Отечества и в ознаменование 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ему было присвоено воинское звание майора.

Награды. Орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Жукова, почетный значок «Отличник просвещения», медаль «За веру и добро», медаль «Отличник железной дороги».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |