|

|

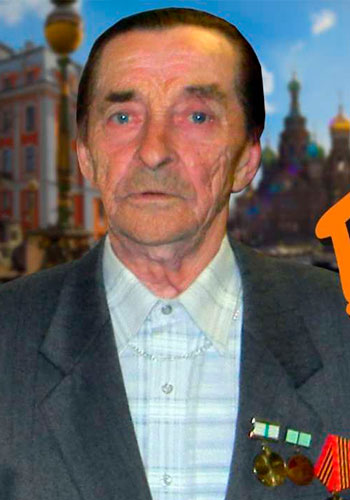

Горюнов Василий Петрович |

|

1931 г.

|

| Дети войны.

Василий Петрович встретил войну в раннем возрасте. Ребенком вынужден был работать на заводе, на котором изготавливали снаряды и технику для фронта. Пережил блокаду Ленинграда.

Награды: медали в честь полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, медаль и удостоверение блокадника.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

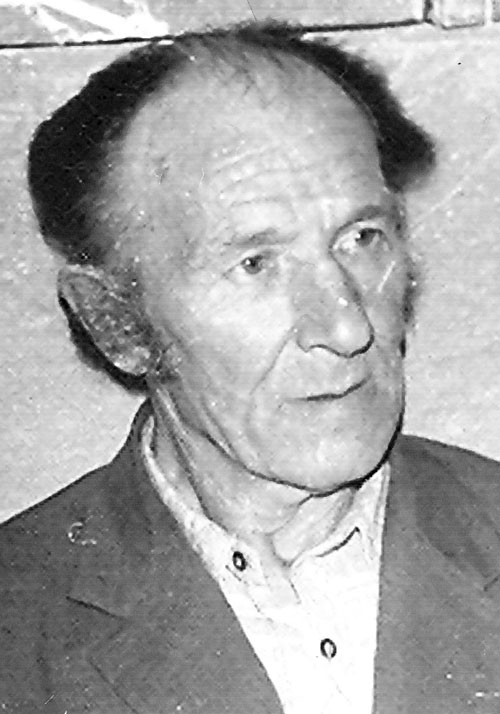

Гриднев Алексей Григорьевич |

|

1918 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Пропал без вести в годы войны.

Родился в д. Волчиха, Славгородского р-на Алтайского края. В середине 30-х годов семья переехала в г. Прокопьевск. Здесь Алексей Григорьевич окончил курсы и приобрёл специальность сцепщика вагонов. В октябре 1939 г. призван в Красную Армию. По данным архива Прокопьевского военкомата пропал без вести не то в октябре 1941, не то в марте 1945. По данным ОБД «Мемориал» пропал без вести в апреле 1945 г. Занесён во Всекузбасскую книгу памяти.

О своем дяде рассказала Агапова Надежда Михайловна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гребнев Александр Константинович |

|

24.08.1924 - 09.01.1992 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В жизни Александра Константиновича было очень много трудных дней, как и тот, когда перед страной встал вопрос: быть или не быть России. Так в его молодость вошла страшная война,слишком рано оборвав беззаботное житьё-бытьё. Деду было тогда 16 лет, и он трудился в колхозе. А в 1943 году он покидал родное родовое гнездо, уходил на армейскую службу. Служил Александр Константинович на дальневосточной пограничной заставе, здесь тоже требовалась надёжная защита советских рубежей, ведь на противоположной стороне стояла мощная японская армия, которая представляла серьёзную угрозу для нашей страны.

Награды: медаль «За победу над Японией».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Груздев Алексей Абрамович |

|

1909 - 1947 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Алексей Абрамович родился в деревне Брениха Костромской области. Участвовал в Финской войне 1939-1940 гг. С первых же дней Великой Отечественной войны ушёл на фронт и всю войну прошёл в пехоте, имел ранения. За боевые заслуги был награждён орденами и медалями. В архиве Госфильмофонда хранится хроника военных лет, где навечно запечатлён мой дед Груздев А.А. До и после войны он работал председателем колхоза.

Материал предоставила внучка Груздева Галина Витальевна

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Грезин Виктор Анисимович |

|

1913 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Большеямное Кемеровской области. Воевал с 1941 г. в составе 711 АП 227 СД 2-го Украинского фронта., в/ч Дальневосточного фронта. Сержант, артиллерист, наводчик орудия. Участник Парада Победы.

Награды: орден Красной Звезды, орден Славы II степени, орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, две медали «За отвагу», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие Вены», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Японией».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гуляев Василий Васильевич |

|

11.08.1911 - 30.12.1994 гг.

|

| Труженик тыла. Родился в д. Великие Луки Тамбовской области, подростком закончил рабочую школу, затем, перед самой войной, получил специальность ветеринара в Воронежском ветеринарном институте. В начале войны эвакуирован из г. Воронеж, (который в последствии был оккупирован немцами) в город Малмыж Кировской области - сопровождал эшелон со скотом в глубокий тыл. В тылу работал ветеринаром, после войны остался жить в г. Малмыж.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Гуляева Евдокия Алексеевна |

|

19.01.1919 - 22.02.2010 гг.

|

Труженик тыла. Родилась в деревне Велемья Брянской области, после 3-го класса уехала учиться с 4 по 9 классы к тётке в город Брянск, потом поступила в Воронежский медицинский институт. Война началась, когда Евдокия Алексеевна училась на 2-ом курсе института. С институтом эвакуирована в г. Малмыж. В 1942 году вышла замуж за Василия Васильевича Гуляева. На фронт не взяли из-за беременности, в тылу работала сначала медсестрой, продолжая учится в институте. Во время войны сдала государственные экзамены по специальности врач инфекционист, после этого стала работать заведующей инфекционного отделения. И занимала эту должность до самой пенсии.

Умерла в возрасте 91 год 22 февраля 2010 года в г. Кемерово (после смерти мужа переехала жить к сыну в г. Кемерово). |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Гордеева Евгения Алексеевна |

|

1925 - 2008 гг.

|

Труженик тыла. Во время войны училась в Ирбитском сельскохозяйственном техникуме. Днём работала в госпитале, стирала окровавленные бинты, ухаживала за ранеными, а вечером училась. В 1944 году, после окончания техникума, была направлена в г. Свердловск, в Областное управление сельского хозяйства. В 1951 году переехала в Кузбасс. Последние 30 лет работала в управлении материально-технического снабжения Кузбасского района. Общий трудовой стаж – 52 года.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Гачегов Владимир Александрович |

|

1926 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван в 1942 году из г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Направлен был в Харьковское артиллерийское училище. В 1943 году получил звание сержанта. Победу встретил в Польше.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Горбачева Клавдия Петровна |

|

1923 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году после окончания Киселевского педагогического училища работала воспитателем в детском саду. С началом войны, по путевке ГК ВЛКСМ была направлена в Новосибирскую школу радиосвязи, а через полгода – на фронт. Воевала в составе 7-й воздушно-десантной дивизии под Москвой. Как радисту-десантнику приходилось восстанавливать связь в непосредственной близости от передовой, прыгать с парашютом, выходить из окружения. Участвовала в боях под Старой Руссой. Там и получила свою первую награду. На счету Клавдии Петровны 5 боевых прыжков с парашютом. В 1943 году под Тулой была ранена, после длительного лечения в госпитале была комиссована.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль Жукова, юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ИНТЕРВЬЮ |

|

Гузынин Дмитрий Михайлович |

|

1912 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1912 году в крестьянской семье в с. Акшуат Ульяновской области. До войны работал трактористом. На войну ушел в 1941 году. Был призван Барышским РВК. В это время ему было 29 лет. Военный путь прошёл в звании сержанта, в должности Командира отделения связи взвода управления полка 204-го Гвардейского Мелитопольского Гаубичного артполка. Прошел всю войну, имел 5 ранений (последнее ранение получил под Берлином).

Награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Горянец Эдуард Максимович |

|

29.07.1939 г. - 21.09.2023 г.

|

| Дети войны. Горянец Эдуард Максимович родился 29 июля 1939 года в г. Ленинграде. Отец - Максим Горянец, художник-портретист, мать - Татьяна, артистка театра. Они принадлежали к творческой ленинградской элите. В 1941 году родители погибли. Мальчик оказался в детском доме им Ф.Э. Дзержинского г. Ленинграда. Жил в блокадном Ленинграде.

Награды: Знак «Житель блокадного Ленинграда», медаль «Ветеран блокадного движения», медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», юбилейные медали: «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «65 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой», «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Горбач Любовь Герасимовна |

|

07.01 1928 г.

|

Труженик тыла. Родилась в д. Правососновке, Новосибирской области, Болотинского района. Во время ВОВ работала конюхом, доила коров, вязала снопы за лобогрейкой, в ночную молотила зерно, на коровах боронила поля, сеяла на сеялках, на деляне пилила дрова.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали к 50, 60, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Григорьев Виктор Никандрович |

|

1915 - 1982 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван Ирменским РВК, Новосибирской области в 1941 г. Воевал на Ленинградском фронте. 237 кавалерийский полк 75 кавалерийской дивизии. Демобилизован по ранению.

В послевоенное время работал в МВД, в Лакпункте, охранял заключенных. Затем в Совхозе «Лебяжье». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Громыко Ксения Михайловна |

|

1921 - 2009 гг.

|

|

Труженик тыла. Родилась в п. Московка Тисульского района (ныне) Кемеровской области. В военное время пилила дрова ручной пилой, косила сено для коней, ухаживала за конями. На конях ездили в совхоз Сандайский помогали вязать снопы. Вспоминала Ксения Михайловна, что всегда хотелось кушать, одежду шили сами.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гопш Николай Григорьевич |

|

1925 - 2013 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Какуй Топкинского района. В 1943 году направили в Новосибирское военно-пехотное училище. Через пять месяцев состоялся ускоренный выпуск курсантов-стрелков, и Николая направили в действующую армию на 2-й Украинский фронт. Свой боевой путь он начал в составе 256-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии, которая в июле 1943 года готовилась к наступлению по освобождению городов Белгород и Харьков от немецко-фашистских захватчиков. В бою 6 марта 1944 года был тяжело ранен в область обеих ног, обоих глаз. Вследствие ранения потеря зрения на оба глаза…». Солдата комиссовали, дали первую группу инвалидности. Николай прошел долгий путь к выздоровлению, и – вновь фронт и участие в боевых операциях по освобождению украинского города Умань.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гузенко Пётр Николаевич |

|

1924 - 2015 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Козлово Топкинского района Новосибирской области. Окончил 7 классов школы. Был призван в ряды Красной Армии Топкинским РВК 8 июля 1942 года и направлен в Ленинск-Кузнецкое пулемётное училище. С мая по август 1943 год участвовал в боевых действиях в действующей армии. Воевал наводчиком 82 мм миномёта миномётной роты 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии, заместителем командира миномётного взвода. Участвовал в боевых действиях на Орловско-Курской дуге, воевал на Украине. Был ранен, лечился в госпитале № 5123 с августа 1943-го по январь 1945 года. После госпиталя воевал в составе 479-го стрелкового полка 149-ой стрелковой дивизии с января по октябрь 1945 года, освобождал Польшу, Чехословакию, дошёл до Берлина. Демобилизовался из рядов армии 12 марта 1947 года в звании старшего лейтенанта.

Награды: два ордена Славы III степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Праги», медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Галушко Александр Яковлевич |

|

1897 - 1961 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Подполковник (полковник) медицинской службы.

Возглавлял ОМСБ в боях 1941 г. на южном направлении, руководил хирургической работой в войсковом районе во время Елецкой и Барвенковско-Лозовской операции. Участвовал в организации хирургической помощи в армейском районе в Сталинградской и в фронтовом – в Курской битвах. Осуществлял руководство хирургами армии в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки.

Награды. Орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Гузов Михаил Емельянович |

|

1922 - 1943 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван Ленинск-Кузнецким ГВК в 1942 г. Красноармеец, стрелок, воевал в 55 стрелковом полку, 20 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 11 марта 1943 г. в боях за освобождение Украины. Первичное место захоронения: братская могила 1,5 км севернее деревни Красная (Червона) Гусаровка, Балаклейский район Харьковская область Украины. Когда на месте захоронения был установлен памятник, то на открытие следопытами была приглашена мать Михаила Лидия Даниловна. В интернете сохранилось фото памятника, которое сфотографировал в апреле 2013 г. Дмитрий Храмов. На памятном знаке надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за село Червона Гусаровка. 1941-1943 г.г.». В списке погибших воинов есть и имя Гузов М.Е.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Голошумов Степан Петрович |

|

1911 - 1963 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван Крапивинским районным военкоматом. Воевал на Карельском фронте, Белорусском фронте (4 Бежицкая стрелковая дивизия). Дивизия участвовала в Брянской наступательной операции, Гомельско-Речицкой наступательной операции, в Люблин-Брестской операции и в Варшавско-Познаньской операции. 16 апреля 1945 года с началом Берлинской стратегической операции, дивизия перешла в наступление и, прорвав оборону противника на своём левом фланге, вышла к предместьям Берлина. 9 мая 1945 года дивизия встретила на Эльбе у города Магдебург.

Награды: Орден Славы III степени, медаль «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гугнарёва (Самарина) Евдокия Матвеевна |

|

1928 - 1977 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в Таштагольском районе Кемеровской области. Когда началась война, жила с отцом и мачехой на Урале. На ж/д станции в 1943 году формировался санитарный эшелон. В 15-летнем возрасте пристроилась помогать и оказалась в эшелоне, идущем на фронт. При построении всегда недосчитывались одного человека, а пайки получали на одного больше. Когда отъехали подальше от Урала, она объявилась. Отправить назад было невозможно, так Евдокия и осталась при эвакогоспитале. Всю фронтовую жизнь прошла санитаркой. Закончила войну в Польше.

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гераскин Григорий Фомич |

|

1901 - 1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. В июле 1941 года из Барзасского района ушёл на фронт. Сержант / командир отделения. Участвовал в боях за города Ленинград и Демидов, деревни Сирица и Булохово, где показал исключительные образцы отваги и мужества. С 1941 по 1944 годы ему довелось служить: боцманом 1 разряда на флоте, стрелком 186 армейского запасного стрелкового полка 43 армии, командиром отделения 403 стрелкового полка 145 стрелковой дивизии. За годы войны был трижды ранен: 28 августа 1942 года, 7 марта и 24 декабря 1943 года (Калининский фронт). Погиб 26 июня 1944 года в боях за деревню Шершки Витебской области Белорусской ССР, там и захоронен.

Награды: медаль «За боевые заслуги».

Информацию предоставила внучка Асачева Нина Владимировна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Гордеев Алексей Михайлович |

|

1917 - 1979 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в Мордовской АССР. Воевал на Сталинградском, 3-м Украинском, 4-м Украинском фронтах, под Москвой, освобождал Ростов, Кишинев, Одессу, Киев, Варшаву, города Донбасса. Присутствовал при историческом событии - подписании акта капитуляции Германии. После войны жил в п. Кузбасский Кемеровской области, работал учителем.

Награды: орден Отечественной войны, орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Берлина», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Гуторов Василий Петрович |

|

1927 г.

|

Труженик тыла. Когда началась война, отправили учиться в Анжеро-Судженск на курсы механизаторов. После окончания работал на комбайне, убирал хлеб. Зимой работал на лесозаготовках. Жили в военные годы в очень тяжелых условиях. Собирали гнилую картошку, пекли из нее драники. Одежды не было. После войны был трактористом, потом бригадиром, затем управляющим. Общий стаж работы 51 год.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

Информацию предоставила дочь Любовь Васильевна Лобанова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Глебов Иван Григорьевич |

|

1926 - 1996 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Усть-Хмелевка. Окончил 7-летнюю школу. Когда началась война ему было 15 лет, поэтому на фронт его не взяли, помогал в колхозе. В 1943 году Барзасским РВК призван на фронт. Всю войну был радистом, воевал в 642-м стрелковом полку 200-й стрелковой дивизии, 19-м стрелковом полку 90-й стрелковой дивизии, 33-й стрелковой дивизии, 49-м учебном стрелковом полку 30-й учебной стрелковой дивизии, 152-м армейском запасном стрелковом полку. Дошел до Берлина. Далее перевели в г. Куйбышев. В 1948 году вернулся домой с благодарностями от Сталина. В колхозе работал трактористом, а когда заболел, перевели работать на сушилку. Работал до самой пенсии.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина», медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гришкина Валентина Петровна |

|

1932 - 2022 гг.

|

Труженик тыла. Родилась в с. Чикман Новосибирской области. На начало войны Валентине Петровне было 9 лет. За хорошую работу в 1942 году наградили пуховым платком, который сохранился до сегодняшнего дня. В семье было 12 детей, Валентина была старшей. Всю работу по дому делала она. Пища была скудной, одежды не было, младшие донашивали за старшими. В 70-х годах семья переехала в с. Силино. Работала на ферме дояркой.

Информацию предоставила дочь Ирина Михайловна Гришкина. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Грибанова Наталья Андреевна |

|

1908 - 1981 гг.

|

| Труженик тыла. Родилась в селе Городище Тверской области Асташковского уезда близко от границы с Белоруссией рядом с городом Великие Луки. Работала на комбинате имени Тельмана на выбраковке. Комбинат выпускал различные ткани, одеяла и нетканые материалы. Во время войны комбинат перешел на выпуск технических тканей, которые предназначались для бумажной, машиностроительной, химической, цементной и других отраслей промышленности. Также предприятие выпускало пальтовые и костюмные шерстяные и полушерстяные ткани, одеяла, ватин, утеплители. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Горяева Тамара Ивановна |

|

1920 - 07.05.1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась Тамара Горяева в 1920 году в п. ст. Юрга-2. Здесь же училась в железнодорожной школе № 78, потом училась на ст. Тутальская в школе № 1 г. Юрги. После получения аттестата о среднем образовании, работала в родной школе пионерской вожатой. Тамара была единственный ребенок в семье. Когда началась война, Тамара не смогла оставаться в стороне и добровольно ушла на фронт, с группой девушек-добровольцев отправилась 19 апреля 1942г. в Новосибирскую школу военных радистов. Тамара была связисткой 3-ей гвардейской воздушно-десантной дивизии, с которой она прошла по тяжёлым фронтовым дорогам за Старую Руссу, форсировала Днепр, освобождала Румынию. Её всегда видели рядом бойцы с телефоном и катушкой в руках.

7 мая 1944 года Тамара Горяева была на посту, передавала по телефону донесение, а в это время полетели вражеские самолёты. Было прямое попадание снаряда в траншею. Похоронили Тамару Ивановну Горяеву 9 мая 1944 года в Румынии, в местечке Бейчини. Имя Тамары Горяевой увековечено на мемориале города Юрга и на обелиске в п. ст. Юрга–2-я.

Награды: медаль «За боевые заслуги». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Глебов Федор Иванович |

|

01.06.1916 - 1990 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 1 июня 1916 годы в Кемеровской обл., Барзасский р-н, д.Усть-Хмелевка. До призыва в Красную Армию работал в колхозе трактористом. В 1937 году был призван в Советскую армию пограничных и внутренних войск МВД, где прослужил до 1940 года. В 1942 году был снова призван в армию и направлен в 30-й отдельный танковый батальон. Зачислен· механиком-водителем.1 января 1944 года Глебова Федора Ивановича тяжело ранили.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |