|

|

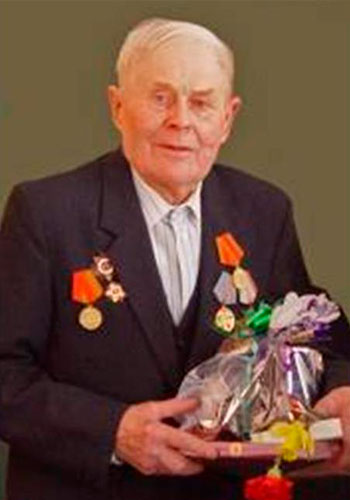

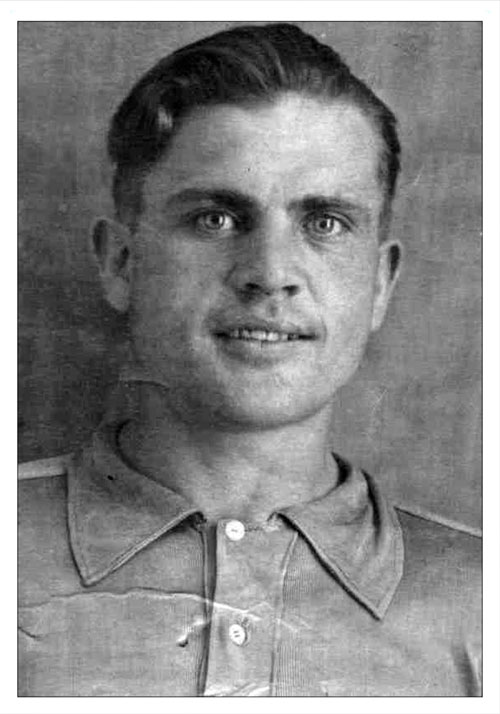

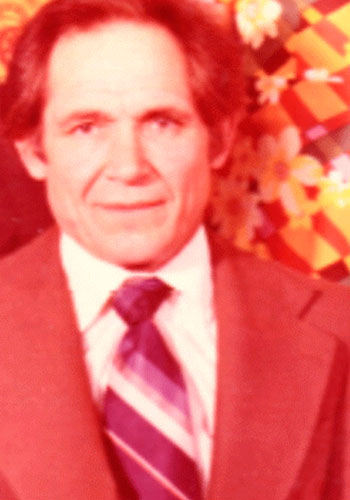

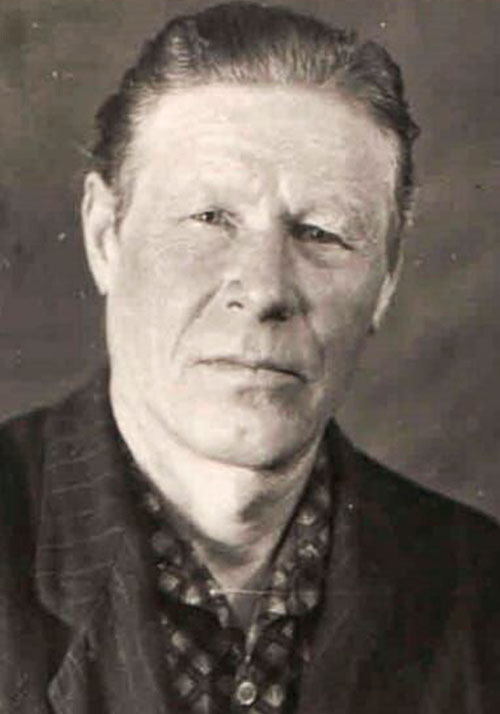

Семенюта Алексей Константинович |

|

30.03.1922 - 15.05.2012 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в городе Гуляй-поле Запорожской области Украинской СССР. В армию Семенюта А.К. был призван в городе Мариуполь, недалеко от Гуляй-поля, служба началась в г. Гатчинске. Во время военных операций неоднократно был ранен. С начала 1942 года воевал в составе кавалерийского корпуса генерала Белова кавалеристом в течение 4-х месяцев, опять ранение, с ногой в гипсе пролежал несколько месяцев.

В начале 1944 года был коноводом при штабе маршала Баграмяна И.Х. Приходилось видеть знаменитых полководцев непосредственно поблизости. Так, в 1942 году, будучи в оцеплении, видел маршала Рокосовского К.В., в окружении других офицеров видел маршала Черняховского.

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» , юбилейные медали к 20, 40, 50, 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

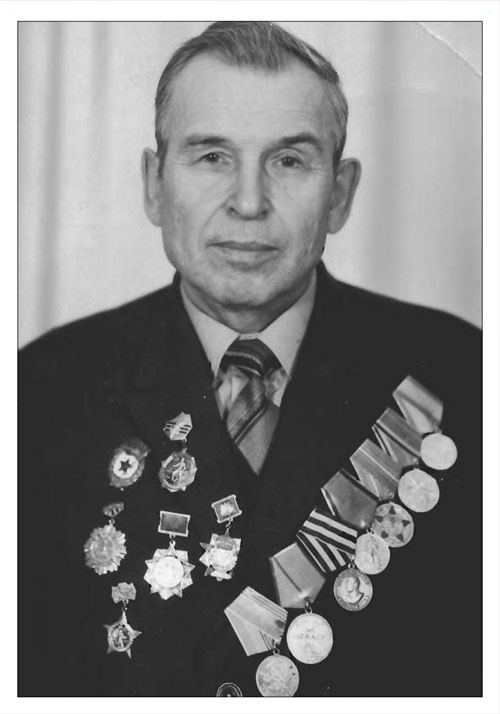

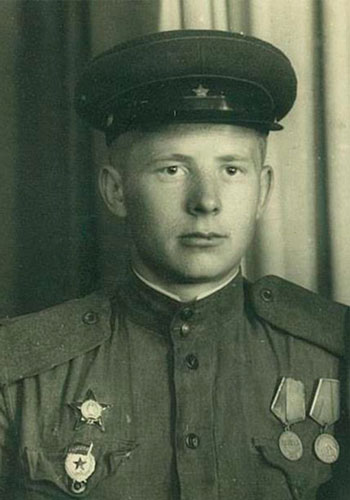

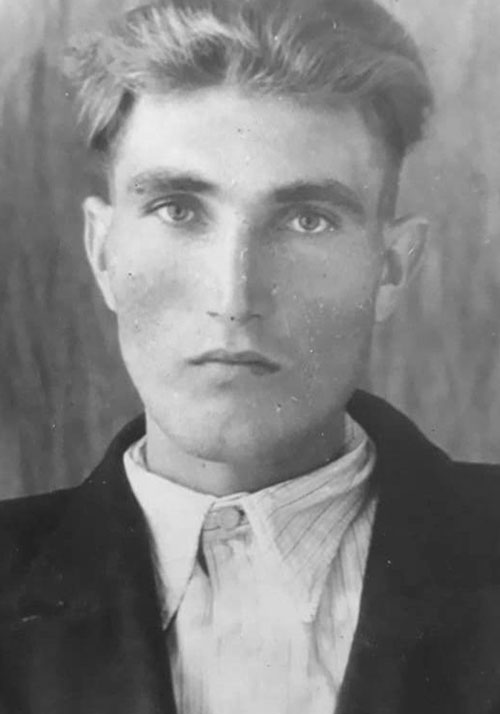

Снегирёв Александр Арсентьевич |

|

18.10.1925 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Александра Арсентьевича на фронт призвали 1 января 1943 года. После учёбы в Первом Омском пехотном училище он попал на фронт командиром пулемётного расчёта.

Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

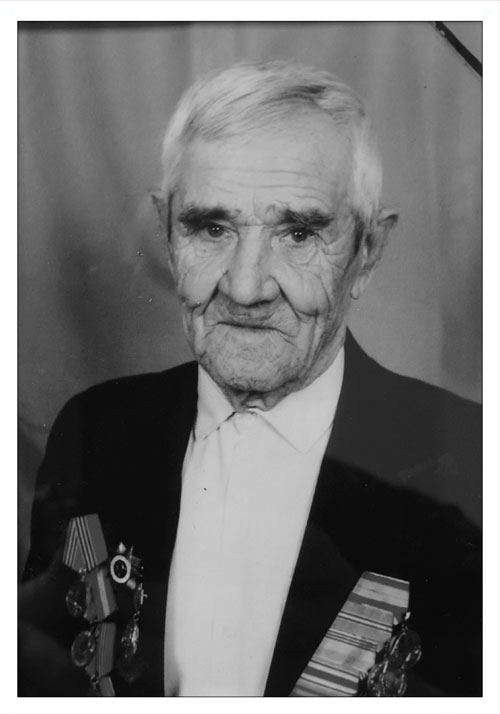

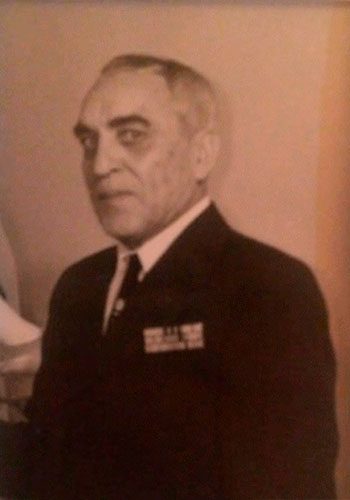

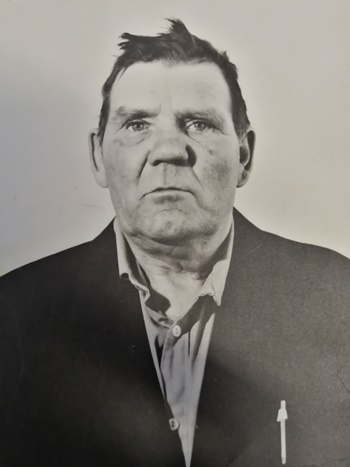

Семёнов Владимир Алексеевич |

|

25.10.1925 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван на фронт в 17 лет Юргинским городским военкоматом. В Великой Отечественной Войне с 8.01.1943 г. - апрель 1945 г. Воевал на Втором Украинском фронте, воинское звание – старший лейтенант. Принимал участие в битве за Берлин.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

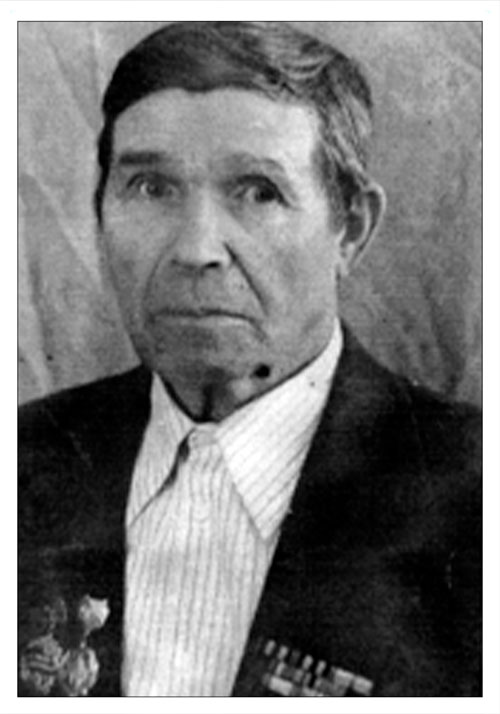

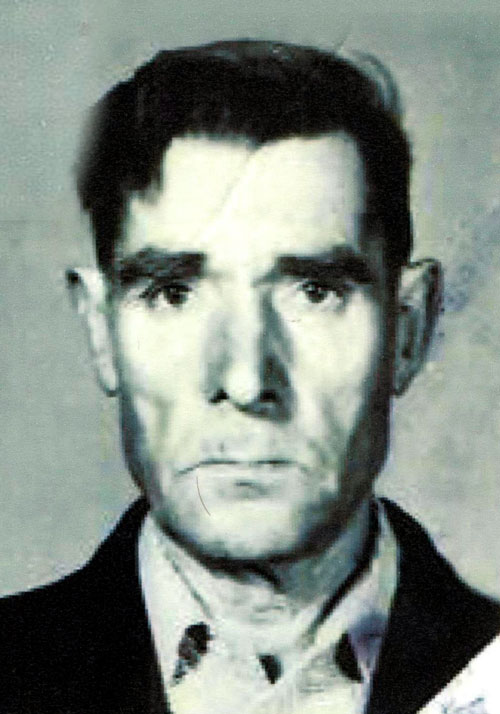

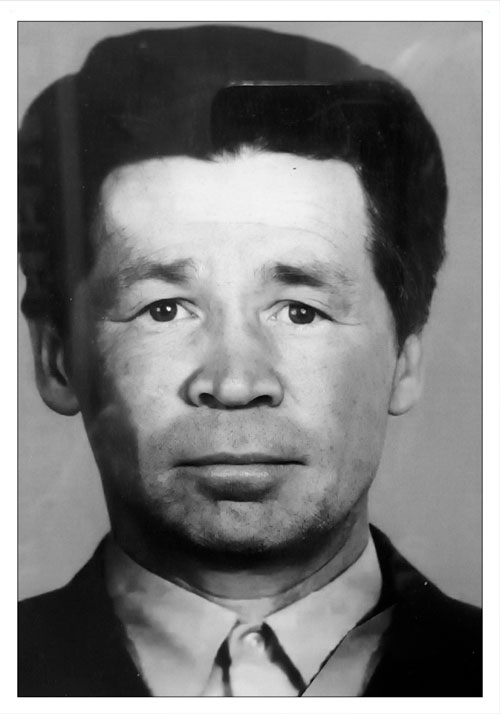

Самороков Егор Иванович |

|

1924 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: д. Подлес Орловской области.

Призван на фронт: в феврале 1942 года в 18 лет был призван в ряды РККА Краснозоренским РВК Орловской области.

Воинская часть: служил в армии К.К. Рокоссовского.

Боевой путь: дошёл до Польши, был ранен и комиссован.

Награды:

Награды:

Информацию предоставила родственница Галина Ивановна Саморокова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сиков Матвей Сергеевич |

|

1912 г.

|

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: с. Комарчиха Алтайского края.

Призван на фронт: в 1942 году Сорочинским РВК.

Воинская часть:

- 173-й стрелковый полк 90-й стрелковой дивизии,

- 223-й армейский запасной стрелковый полк,

- 133-й стрелковый полк 72 стрелковой дивизии, 15-й батальон выздоравливающих.

Боевой путь: В ноябре 1943 года пропал без вести.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Скирмонт Ипполит Владиславович |

|

1911 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: ст. Бугач Красноярского края.

Призван на фронт: в 1943 году призван Анжеро-Судженским ГВК.

Боевой путь: рядовой, был писарем при штабе. Участвовал в боях при взятии Кёнигсберга.

После войны: работал в тресте «Кузнецкшахтстрой» нач. отдела кадров более 30 лет.

Награды:

Награды:

Информацию предоставила дочь Тамара Ипполитовна Носанчук.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Смоленчук Михаил Филиппович |

|

1915 - 1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: г. Томск

Призван на фронт: в июне 1942 года.

Боевой путь: воевал на Прибалтийском, Втором Украинском фронтах, защищал город Ленинград. Командовал взводом, ротой, батальоном.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сорокин Василий Иванович |

|

1924 - 1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: с. Перкино Сосновского района Тамбовской области.

Призван на фронт: 21 апреля 1942 года Соколовским райвоенкоматом Приморского края.

Воинская часть: во время советско-японской компании 1945 года служил в составе 54-го отдельного артиллеристского дивизиона Береговой обороны Совгаваньской Военно-Морской базы Сахалинской военной флотилии в звании старшего матроса в должности комендора открытых стационарных батарей.

Боевой путь: служил на Тихоокеанском флоте с сентября 1942 года по март 1947 года. Одно время был коком.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Стащук Анатолий Семенович |

|

1925 - 2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: с. Янишевка Малынского района, Житомирской области, Украинской ССР.

Призван на фронт: в январе 1943 года Осинниковским ГВК.

Боевой путь: с января по август 1943 года проходил военную подготовку в Таллинском пехотном училище. Военную присягу принял в апреле 1943 года. С августа 1943 года по май 1944 года проходил службу в отдельной дивизии ПТО.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сыстеров Алексей Александрович |

|

1917 - 2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: д. Барановка (ныне) Кемеровской области.

Боевой путь: в 1939 году призвали в ряды Советской Армии, где его и застала война. Воевал на Дальнем Востоке на границе с Японией.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сыстеров Павел Дмитриевич |

|

1916 г.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: д. Барановка (ныне) Кемеровской области.

Воинская часть: 137-й стрелковый батальон, 54-й Краснознаменной дивизии на Ленинградском фронте.

После войны: работал на ферме техником-осеменителем.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сивин Алексей Николаевич |

|

1918 - 1979 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

На фронт ушёл в 1941 году. Получил ранение в ногу. Инвалид войны. После войны работал учителем в школе.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Сивин Борис Николаевич |

|

1927 - 1971 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В конце 1943 года призвали в армию. Служил на востоке, в Японии. После войны работал в милиции.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Сивин Иван Николаевич |

|

1922 - 1971 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Когда началась война, Иван Николаевич учился в педучилище. Оттуда забрали на фронт в 1941 году. Дошёл до Кенигсберга. Домой вернулся в декабре 1945 года. После войны работал инженером на заводе.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Сивин Николай Давыдович |

|

1889 - 1969 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Во время войны служил в стройбатальоне. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Сорока (Полынцева) Ефимия Ипатовна |

|

27.09.1912 - 28.11.1996 гг.

|

| Труженик тыла. Во время войны работала на мясокомбинате города Новосибирска.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Сорока Степан Ильич |

|

27.05.1911 - 11.11.1980 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Воевал рядовым на Украинском фронте, обеспечивал солдат снарядами, был ранен в начале 1943 года. После ранения отправили в госпиталь в Новосибирск и впоследствии комиссован из рядов Советской Армии. Награждался в послевоенное время юбилейными медалями.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Сорока Василий Ильич |

|

1915 - 2008 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Во время войны служил в 3 Гвардейской противотанковой бригаде под Москвой. Закончил войну под Кёнигсбергом.

Награды: орден Отечественной войны II степени.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Стукалов Константин Фёдорович |

|

1908 - 1958 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. В Рабоче-крестьянскую Красную Армию призван в начале войны - 27.07.1941 года Северо-Байкальским РВК. С марта 1943 года по февраль 1944 года воевал на Западном фронте, в феврале 1944 года был переведён на Ленинградский фронт. Был плотником-мостовиком 12 мостового железнодорожного батальона 21 железнодорожной бригады. Воинское звание – ефрейтор.

Награды: орден Красной Звезды.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сидоренко (Москалёва) Александра Федоровна |

|

25.08.1932 - 2015 гг.

|

| Дети войны. Во время войны 14-летней девочкой работала в поле, помогала солдатам, посылая посылки на фронт с тёплыми вещами. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Седова Анна Васильевна |

|

15.02.1926 г.

|

| Труженик тыла. В сорок первом году успешно окончила курсы трактористов. Вспоминает, что была малограмотной, записывать лекции не могла, на память всё запоминала, экзамен сдала даже лучше грамотных.

Села за руль «Универсала». Пахала, сеяла, боронила, возила хлеб, лес. Работала не только на благовещенских полях, но и в сёлах: Обояновке, Первой Николаевке (Мариинского района). Проработала на тракторе четыре года. Работала добросовестно, стараясь все силы отдать для фронта, для ПОБЕДЫ.

Награды: медаль «За освоение целинных земель», медаль «Ветеран труда», имеет звание труженика тыла.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Смолин Константин Иванович |

|

12.06.1928 г.

|

| Дети войны. Труженик тыла. С 15 лет работал кузнецом и чем мог помогал фронту. В то военное время профессия кузнеца была очень престижной и Константина Ивановича в деревне уважали даже старые люди и называли его по имени отчеству. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Соболева Наталья Игнатьевна |

|

08.09.1923 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году шестнадцатилетняя Наталья Игнатьевна и ее ровесницы были отправлены на лесозаготовки. Они работали день и ночь. В июле 1943 года, в возрасте 18 лет Наталья Игнатьевна ушла добровольцем на фронт вместе с 500 такими же молодыми девушками.

Награды: медаль «За взятие Берлина», орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «Фронтовик 1941-1945 гг.», им награждена Наталья Игнатьевна в 35-летие Победы, юбилейные медали к 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда», медаль «70 лет Кемеровской области».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Станистова Клара Николаевна |

|

22.10.1925 г. - 09.01.2012 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Когда началась война, ушла на фронт медсестрой. В эвакогоспитале 4097 выхаживала раненых.

Награды: юбилейные медали к 30, 40, 50, 60, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Смирнов Иван Григорьевич |

|

1904 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. На фронт призван Тисульским РВК. Умер от ран в 1943 г.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Стерликов Дмитрий Егорович |

|

1910 - 1989 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе ЯркульУсть – Таркинского района Новосибирской области. Служил в рядах Советской армии с 1935 г. по 1938 г. После службы работал на шахте им. Молотова трест «Сталинуголь» помощником машиниста электровоза, затем — машинистом. Мобилизован в ноябре 1941 года, в 1250-й стрелковый полк (командир полка майор П. Н. Гушкевич, военком полка старший политрук Ф. П. Смирнов, начальник штаба полка капитан Лемишев). Этот полк состоял в основном из Прокопьевских шахтёров. Воевал в составе 376-ой Краснознаменной стрелковой Кузбасско-псковской дивизии. Воевал в составе 376-ой Краснознаменной стрелковой Кузбасско-псковской дивизии.

Награды: орден Отечественной войны I степени.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Ставицкий Павел Семёнович |

|

1925 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Павел Семёнович Ставицкий родился 14 июня 1925 года в селе Утяшка Доволенского района Новосибирской области. В 1943 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в танковых войсках (автоматчик 620 стрелкового полка).

Награды: орден Славы III

степени.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Сахаров Максим Иванович |

|

|

| Участник Великой Отечественной войны. Максим Иванович прошёл всю Великую Отечественную войну, был участником Советско-японской войны. На фронте был неоднократно ранен, имеет много наград.

После войны работал на заводе «Прогресс».

Информацию предоставила правнучка Водоватова Вероника

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Саньков Василий Фёдорович |

|

1923 - 1994 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Был разведчиком, наводчиком 76-миллиметрового орудия с 1941 по 1945 гг. Воевал в Смоленске, от первого до последнего дня оборонял Сталинград, воевал в Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии.

Награды: орден Красной Звезды, орден «Отечественной войны II степени», медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие Вены», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейные медали за Победу над Германией к 25-летию, 30-летию, 40-летию, 50-летию, 60-летию со дня Победы, к 60-летию со дня образования Вооружённых сил. За труд после войны был награждён медалью «За освоение целинных земель».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Саттаров Борей Валеевич |

|

19.05. 1917 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в Татарской АССР, Буянского р-на, дер. Ново-Чечкабе. С16 лет работал на кирпичном заводе в городе Казань. В 1938 г. был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке в 79 части железнодорожного батальона. 30 сентября 1941г. Борей Валеевич мобилизован в армию Ворошиловским райвоенкоматом. Служил в 130 отдельном сапёрном батальоне. В этой части прослужил до 1946 г., минировал поля. В 1947 году демобилизовался. Поехал в с. Красный Яр, Ижморского района, Кемеровской области. В начале 1948 г. уехал в г. Кемерово и устроился на Подковный завод слесарем. На заводе проработал с 1948- 1984 гг. (36 лет).

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Японией». Имеет много наград и благодарностей за восстановление разрушенного хозяйства после войны.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Сыромукова Елизавета Георгиевна |

|

16.03.1921 - 24.09.2005 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Новосибирская обл., Мошковский р-н, с. Мотково. Призвана в ряды Советской Армии с мая 1942 г. Воевала в 7-м зенитно-пулемётный полку. Летом 1943 года в 9-й зенитно-пулемётный полку. В составе этого полка она и встретила День Победы.

Награды: орден Отечественной войны II степени.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Суворова Антонина Филипповна |

|

20.07.1920 г.

|

| Труженик тыла. С июля 1941 года по февраль 1943 года работала десятником в Тайдонском леспромхозе. Там заготавливали лес для фронта. Это были трудные годы войны. Зима 41-го года была очень суровой, морозной, согреться было негде, не было даже вагончиков, грелись у костров.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медали

материнства второй и первой степени (1953 г. и 1959 г.), медаль

«Ветерана труда», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Сидоров Алексей Васильевич |

|

1923 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван в августе 1941 г. в ряды Красной Армии. Направили в военное училище для подготовки младших командиров. После окончания училища было присвоено военное звание сержант – командир отделения и был направлен в войсковую часть 7-й воздушной бригады на должность командира отделения. Участвовал в Сталинградской битве. После окончания Ивановского военно-политического училища в звании лейтенанта был направлен на фронт в действующую 39 Гвардейскую стрелковую дивизию на должность комиссара роты. Затем был назначен заместителем командира батальона. Победу встретил в Праге. До 1952 года служил в г. Черновцы Украинской ССР, затем был направлен в группу Советских войск в Германию, где прослужил до 1954 года.

Награды: 2 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова,

чехословацкая медаль «За храбрость», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Семякина Лидия Ивановна |

|

1922 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Училась в медицинском училище. Война застала её в возрасте 19 лет, и она стала работать медсестрой в госпитале. Вскоре Лида пошла в партизанский отряд. С её знанием немецкого языка, она ходила в разведку. Днём дежурила в госпитале, а по ночам вела наблюдение, нарядившись старушкой. Разгуливая с какой-нибудь корзинкой, она добывала партизанам сведения о живой силе противника, о технике и обо всех передвижениях немцев.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Слепич Иван Андреевич |

|

16 июня 1923 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван в 1941 г. и направлен в Кемеровское пехотное училище, учился до февраля 1942 года. Затем был направлен в Москву для получения назначения. Его направили в 264 стрелковую дивизию, 1056–го стрелкового полка города Звенигорода, где он принял взвод и отправлен на Западный фронт. В боях за город Руза Иван Андреевич первое боевое ранение. Воевал в танковой бригаде на Курской дуге, в форсировании реки Днепр, обороне Киева. Затем на Прибалтийском фронте участвовал в освобождении городов Прибалтики. Воевал на Втором Белорусском фронте, участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, был ранен 6 раз.

После войны окончил коксохимический техникум, Горный институт, работал на заводах: Коксохимическом, Химпродуктов, электротехнических

изделий на различных инженерно-технических должностях. Вёл большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, медаль «За освобождение Варшавы», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Смирнова Калерия Мефодьевна |

|

1922 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В 1943 году, получив справку об ускоренном окончании Томского медицинского института, Калерия Мефодьевна была направлена к месту работы в город Сталинград, битва за который, к тому времени, была уже закончена и оставшиеся в живых сталинградцы очень нуждались в медицинской помощи. Но пребывание в Сталинграде было недолгим. Её призвали в Армию и направили на 4 Украинский фронт в войска «СМЕРШ», что означало смерть шпионам. Эти войска были организованы тогда, когда Советская Армия полностью перешла в наступление. Целью этих войск была охрана тыла фронта, т.к. после продвижения войск вперед в тылу оставались спрятавшиеся немецкие шпионы и предатели. Калерия Мефодьевна была врачом передвижной медсанчасти.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Севостьянова Анна Ивановна |

|

1924 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В июле 1942 года Анна Ивановна была призвана в качестве старшины медицинской службы. Анна Ивановна была тяжело контужена и лечилась несколько месяцев. После контузии попала в запасной полк под город Горький. Работы было много: легко и тяжело раненые поступали непрерывно. Весной 1943 года Анна Ивановна Севостьянова снова попадает на фронт и воюет в составе 165-го артиллерийского полка. После второго ранения Анна Ивановна была мобилизована. Анна Ивановна - ветеран 22-й Гвардейской Рижской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. Вернувшись к мирной жизни, она продолжает работать медсестрой в 6-й детской больнице, а затем в многопрофильной.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Степина Прасковья Ионовна |

|

1923 г.

|

| Труженик тыла. Родилась 20 октября 1923 года в деревне Дедюево Топкинского района Кемеровской области. Когда началась война Прасковье Ионовне было 18 лет. Её направили в город Киселёвск для обучения на мотористку, затем в шахту. Но она пришла в Кировский район города Кемерово в ФЗО учиться на сварщика. И осталась здесь. В годы войны в Кировский район были эвакуированы несколько предприятий, в том числе завод «Коммунар», во втором цехе которого Прасковья Ионовна работала с 1942 года, всю войну и после её окончания.

Награды: юбилейные медали, медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Слюсарь Василий Васильевич |

|

1926 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. После окончания 9 классов, в возрасте 17 лет, осенью 1943 года ушёл на фронт. 3 месяца на Урале в «учебке» изучал миномётное дело. По окончании училища направлен на фронт. Принимал непосредственное участие в блокировании города-крепости Глогау, расположенного в Силезии, на левом берегу Одера. 20-й танковый Звенигородский корпус, пехота, миномётчик (1943-1945 гг.), ефрейтор (1943-1945 гг.), ст. лейтенант ветеринарной службы (1958 г.), подполковник ветеринарной службы (1970 г.), полковник ветеринарной службы (1975 г.)

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945», юбилейные и ведомственные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Сандуленко Василий Моисеевич |

|

05.02.1914 - 23.07.1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Дата призыва – 1941 г. Место призыва - Тальменский РВК, Алтайский край, Тальменский р-н. Командир взвода 3 танкового батальона 58 Гвардейской танковой бригады. Гв. старший лейтенант. Погиб в июле 1944 г. Похоронен в г. Люблин, Польша.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Соловьёва Анна Александровна |

|

1920 - 1998 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родилась 30 января 1920 года в деревне Высоковка. Жила в многодетной семье, где было семь детей. Окончила Кемеровскую двухгодичную медицинскую школу. 23 июня 1941 года была призвана в ряды Советской Армии вместе со своими четырьмя братьями, один из которых дошёл до Берлина, другой попал в плен, ещё два пропали без вести.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Скворцов Михаил Терентьевич |

|

1923 - 1983 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Белогородка Мариинского района. На фронт призван в октябре 1942 года Мариинским ГВК. Начал войну красноармейцем, 1943 год – ефрейтор, закончил войну мл. сержантом. Воевал в 146-м миномётном полку РГК 30-й миномётной батареи, связистом. На Волховском фронте с января 1943года по февраль 1944 года, на 3-м Прибалтийском фронте с февраля 1944 года по октябрь 1944 года, на 2-м Прибалтийском с октября 1944 года по январь 1945 года, на 1-м Украинском с января 1945 года по 9 мая 1945 года. После ВОВ вернулся в Белогородку. Работал в колхозе, затем в совхозе «Белогородский» плотником в строительной бригаде.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Скворцова Татьяна Даниловна |

|

1926 - 2016 гг.

|

Труженик тыла. Родилась в с. Белогородка Мариинского района. Работала в колхозе, совсем молоденькой девушкой стала трактористкой, заменив, ушедших на фронт мужчин.

После войны работала в колхозе, затем в совхозе «Белогородский», свинаркой. С мужем Михаилом Терентьевичем воспитали 3 детей.

Информацию предоставила внучка Коротина Марина Васильевна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Слободчиков Степан Федорович |

|

1915 г.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Ребриха Шабалинского района Алтайского края. Освобождал Воронеж, Старую Руссу. В 1942 году был ранен в Петропавловском районе Воронежской области. Проходил лечение в госпитале г. Шадрине. После выздоровления вступил снова в боевой строй.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Секисов Иван Прокопьевич |

|

1905 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Ерки Новосибирской области. Первый Прибалтийский фронт. Воевал под Сталинградом, в Латвии. При обороне Сталинграда получил ранение и был отправлен в г. Пензу. В 1943 г. был временно зачислен в 103 запасной полк, где приходилось обучать молодых офицеров. Победу встретил в Праге.

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красного Знамени, орден Славы (неизвестно какой степени), медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Серодчук Василий Григорьевич |

|

1921 - 2004 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 18 марта 1921 года в селе Глубокое (ныне) Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Окончил 7 классов школы. В ряды Красной Армии был призван Топкинским РВК 26 октября 1941 года. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 244-го стрелкового пулемётного батальона с ноября 1942-го по май 1943 года. Служил в 23-ем гвардейском стрелковом корпусе 6-ой гвардейской армии в отделе контрразведки «Смерш» с мая 1943- го по май 1945 года. Демобилизовался из армии 15 мая 1946 года в звании гвардии старшина разведки, командир отделения станковых пулеметов. В послевоенное время жил в г. Топки, работал в отделе снабжения на Топкинском механическом заводе

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Солдаткина Нина Максимовна |

|

1923 - 2017 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родилась в деревне Тыхта (ныне) Топкинского муниципального округа Кемеровской области. Семья была выслана из г. Евпатория в Сибирь, в деревню Тыхта Топкинского района. Окончив 8 классов, Нина уехала в г. Евпаторию к бабушке, где окончила педагогическое училище. Вернулась в Сибирь, устроилась на работу в г. Топки. Была призвана на фронт Великой Отечественной войны 5 мая 1942 года. Прошла учёбу в школе авиаспециалистов в г. Красноярске и получила специальность по вооружению самолётов. Потом была переведена в 45-й резервный полк, служила в Бирмской военной школе по вооружению здесь же отремонтированных самолётов, подвешивали бомбы, заряжали самолёты. Служила в 45-ом запасном авиационном полку Бирмской автошколы.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль Жукова, юбилейные медали, медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Соустин Виктор Алексеевич |

|

1924 - 2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Мокшан Мокшанского района Пензенской области в семье рабочего. Когда ему исполнилось 10 лет, семья переехала в г. Топки. На фронт призван в августе 1942 году Топкинским РВК. Участвовал в освобождении Украины, в форсировании Вислы, Одера, освобождении и боях за Берлин и Варшавы. Имел два ранения.

Награды: орден Славы I степени, орден Славы II степени,орден Славы III степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сузопов Николай Михайлович |

|

1927 г.

|

Труженик тыла. Родился в Алтайском крае, Солтонский район, поселок Сузоп. На момент начала войны проживал там же. В военные годы обучился водить трактор и работал в колхозе п. Сузоп трактористом. День Победы встретил в п. Сузоп. Старший брат без вести пропал на войне. Победу праздновали он, младший брат, старшая сестра и мать. В 1951 г. его призвали в армию. Отслужил, переехал в г. Таштагол. Выучился на водителя в ДОСААФ. Работал до пенсии в шахте машинистом электровоза. Ветеран труда.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали, медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сметанников Фёдор Михайлович |

|

1919 - 2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Троицкое Алтайского края. 17 июня 1941 года ушёл на фронт. Воевал рядовым с июня 1941 по март 1943 года в 408-м стрелковом полку. После контузии в 1943 году был комиссован и вернулся в г.Осинники, где работал в ОРСе продовольственных товаров извозчиком, сторожем на конном дворе. Фёдор Михайлович получил на производстве серьёзную травму, был прикован к постели и умер в возрасте 81 год.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945», знак ордена «Победа», знак Отечественной войны, юбилейные медали, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Савченко Долоресса Дмитриевна |

|

1937 г.

|

|

Дети войны. Родилась в ст. Филоновская Сталинградской области. Отец на фронте, мама – учитель. - работа в школе, вместе с учениками на полях совхоза, ночью – беседы с жителями о положении на фронте. Была то с мамой на работе, то у бабушки с дедушкой на хуторе. Был огород, совхоз выделял зерно, мололи на муку, делали «шоколадки» из тыквы, из кукурузы и сахарной свеклы – пироги. Одежду довоенную постоянно перешивали, латали.

В 1960 году, после окончания института, работала в Мариинске – СМУ «Водострой», в 1967 года в г. Новокузнецк.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Секушина Тамара Александровна |

|

1939 г.

|

|

Дети войны. Родилась в Читинской области. На начало войны проживала в с. Большой Антибес Мариинского района.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Стояновская (Евженко) Варвара Степановна |

|

1924 - 2020 гг.

|

Труженик тыла. Родилась в городе Славгороде Алтайского края. Во время войны в Киселевск были эвакуированы два госпиталя № 2496 и № 3383. В августе 1941 года в госпиталь, который располагался в школе № 1, начали поступать раненые.

Варя Евженко была дочерью строителя-железнодорожника. Из окна дома она видела, как проходят эшелоны с ранеными. Это и подтолкнуло ее и еще двух одноклассниц пойти работать в госпиталь.

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали.

Информацию предоставила дочь Любовь Петровна Стояновская.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Стромко Василий Зиновьевич |

|

1917 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился на Украине с. Бригинцы, Бобровицкого района Черниговской области. 20. 09. 1938 года призван на воинскую службу, направлен в состав 662-го стрелкового полка в должности стрелка, где и находился до декабря 1941 года. 12.12 1941 года был тяжело ранен в правую ногу и находился в госпитале до апреля 1942 года. В апреле 1942 года уволен в запас по ранению. В марте 1943 призван по мобилизации Кемеровским РВК в 9-ю отд. мест. стрелковую роту, стрелком до марта 1945 года. С марта 1945 года до мая 1945 года являлся участником военных действий в составе 119-го запасного стрелкового полка стрелком. С мая 1945 года до января 1946 года находился в составе 779-го стрелкового полка (старший пулеметчик), по сентябрь 1945 г. участвовал в войне с Японией. 04.01 1946 г. уволен в запас по болезни. Инвалид 2 группы.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медаль «За победу над Японией», благодарность от имени Сталина, медаль Жукова, знак «Фронтовик», медаль «За освоение целинных земель», медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Санаров Никита Прокопьевич |

|

1903 - 1960 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Санарово Алтайского края. В 1941 году призван на фронт. Воевал на Западном фронте.

Награды: медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Сидоров Андрей Алексеевич |

|

1897 - 1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной воны. Андрей Алексеевич, родился в обычной крестьянской семье, в 1897 г., в селе Сидорёнково Караканского уезда Бачатской волости. Служил в царской армии, воевал на Финской войне, был тяжело ранен в ногу. В 1941 г. началась ВОВ. Односельчан призывали на фронт. В феврале 1942 года, Сидоров А.А. был призван Беловским городским военным комиссариатом.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Савин Павел Павлович |

|

1925 - 1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился с Отрадино Чкаловской области (ныне Оренбургская). Поступил на службу в 15.11.1942 г., год учился в Чкаловском в артиллерийском училище, на фронт пошел в 1943г. В боях в городе Вена показал себя стойким и смелым солдатом. Несмотря на обстрел противника, связь у него работала бесперебойно. За период с 06.04-13.04.45г. устранил 13 порывов связи. 10.04.45г. во время сильного арт. обстрела ползал по земле, устранил 3 порыва линии связи. При освобождении Австрии в 1945г. получил ранение в ногу, после госпиталя отправили на Сахалин, где принял участие в боевых действиях в Японской войне, которая длилась с 9 августа по 2 сентября 1945г. После чего остался здесь же на восстановление города Сахалина после военной разрухи. Ушел в запас в звании старшего лейтенанта.

Награды: медаль «За Отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Вены», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Суслов Павел Григорьевич |

|

1918 - 2002 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Кировской области. Призван на службу 16.10.1939г. Служил в железнодорожных войсках, в 90 отдельном восстановительном железнодорожном батальоне, затем в 33 отдельном мостовом железнодорожном батальоне в звании мл. сержант.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Сарин Иван Корнилович |

|

1913 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. С финской войны на Великую Отечественную. 333-й гвардейский стрелковый полк 117-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1943 году комиссован по ранению. Сарин Иван Корнилович после войны женился на Пальчиковой Екатерине Гавриловне. Жили они в с. Хрестиновка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Там же от работал в лесничестве и в школе плотником и конюхом, а его жена Екатерина Гавриловна техничкой в этой же школе. О нем, как о добросовестном и хорошем работнике районные газеты писали статьи. У них родилось трое детей - 2 сына Виктор и Анатолий и дочка - Валентина. Позднее они переехали жить в с. Красное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.

Награды: орден Отечественной войны I степени.

Информацию предоставила внучка Лариса Викторовна Лунегова. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Сороченко Иван Антонович |

|

1924 г.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Место жительства - станция Акчурла Кемеровской области. До армии работал кузнецом. В марте 1944 г. призван Прокопьевским РВК. Пулеметчик. Воевал в 266-й дивизии, 997-м стрелковом полку. Было тяжёлое ранение. Из-за этого ранения его комиссовали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Селиванов Тагир Гумирович |

|

1915 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Зимник Юргинского района Кемеровской области. В 1942 году призван Юргинским РВК и направлен на Сталинградский фронт, где принимал участие в боевых действиях по обороне Сталинграда. С боями прошёл Восточную Европу до Берлина.

Уходя на фронт, Тагир Гумирович, разорвал платочек на две половинки, одну взял с собой на войну, другую оставил жене, и этот платочек прошёл с ним всю войну.

С 1946 года работал бухгалтером на Юргинском машзаводе, с 1957 года – управляющим колхоза в д. Зимник.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За боевые заслуги».

Информацию предоставила родственница – Файзулина Венера Мухаметовна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Семенов Иван Васильевич |

|

1926 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Прибавив 2 года возраста, в 1942 году пошел добровольцем на фронт. Участвовал в форсировании реки Одер. После войны вернулся в Верхотомку Кемеровской области. Работал на заводе «Прогресс» на полигоне, был наводчиком.

Награды: орден Отечественной войны II степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сазонов Захар Петрович |

|

1912 - 2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Баюновские Ключи Касихинского района (с 1966 г. Первомайского района) Алтайского края. В сентябре 1932 года Ленинск-Кузнецким РВК. Осенью 1939 года Захар Петрович был призван в Красную Армию и участвовал в финской «зимней» войне. Захар Петрович вернулся домой, но ненадолго – началась Великая Отечественная война. Оставил детей Анастасии Прокопьевне и вернулся в армию в июле 1941 года, сразу на московское направление. Служил в 163 стрелковой дивизии. Был дважды ранен в августе и ноябре 1941 года. Направлен в госпиталь, который был эвакуирован при отступлении войск. На поезде доехал до Новосибирска. Лечился в госпитале в поселке Инском Новосибирской области. После лечения был комиссован.

Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейные медали, знак «Фронтовик», медаль «За трудовую доблесть». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сущенко Григорий Мифодьевич |

|

1926 - 1991 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Кировоградской области, Украинской ССР. Воевал с 1944 года. Гв. рядовой. 122 гвардейский стрелковый полк 41 гвардейской стрелковой дивизии.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу».

Информацию предоставила родственница – Сущенко Марина Юрьевна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Смирнов Алексей Дмитриевич |

|

1921 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве. Погиб 24 февраля 1943 г. Похоронен с отданием воинских почестей на Мамаевом кургане. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Сман Станислав Данилович |

|

25.08.1921 - 31.03.2009 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Война застала Сман С. Д. во время прохождения службы на Дальнем Востоке. Затем он был переброшен в европейскую часть Советского Союза. Воинское звание ефрейтор, младший лейтенант. 1-ый Украинский фронт 18 механизированная бригада. В мае 1944 года окончил курсы младших лейтенантов 1-го Украинского фронта и был удостоен военного звания младшего лейтенанта.

Награды: орден Отечественной войны I степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Скулкин Иван Иванович |

|

1918 - 1992 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Боевой путь: участвовал в форсировании Днепра. На момент окончания войны Иван Иванович имел звание сержанта и командира орудия 45мм.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Солдаев Василий Николаевич |

|

1914 - 1985 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: Алтайский край

Боевой путь: участвовал в боях с Японией.

Награды:

Награды:

Информацию предоставила внучка Наталья Георгиевна Яковлева.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Суслов Дмитрий Архипович |

|

1925 - 2007 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: д. Бобровка Барзасского района Новосибирской области.

Призван на фронт: в январе 1943 года призван Барзасским РВК Новосибирской области.

Боевой путь: воевал на Западном фронте, на Украинском фронте.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |