|

|

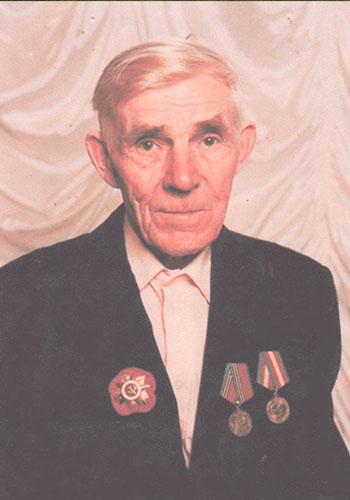

Ткаченко Александр Федосеевич |

|

1912 - 31.10.1992 гг.

|

| Труженик тыла.

Во время войны Александр Федосеевич работал на шахте. В 1943 году его как ударника производства отправили учиться в ФЗО и по его окончании назначили горным мастером, в этой должности он проработал до конца войны. За время работы на шахте Александр Федосеевич несколько раз попадал в аварии, но благодаря профессионализму и смекалке ему удавалось и самому выйти живым из завалов, и спасти своих подчинённых.

Награды: медаль «За трудовое отличие», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», был удостоен Звания «Почётный шахтёр».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

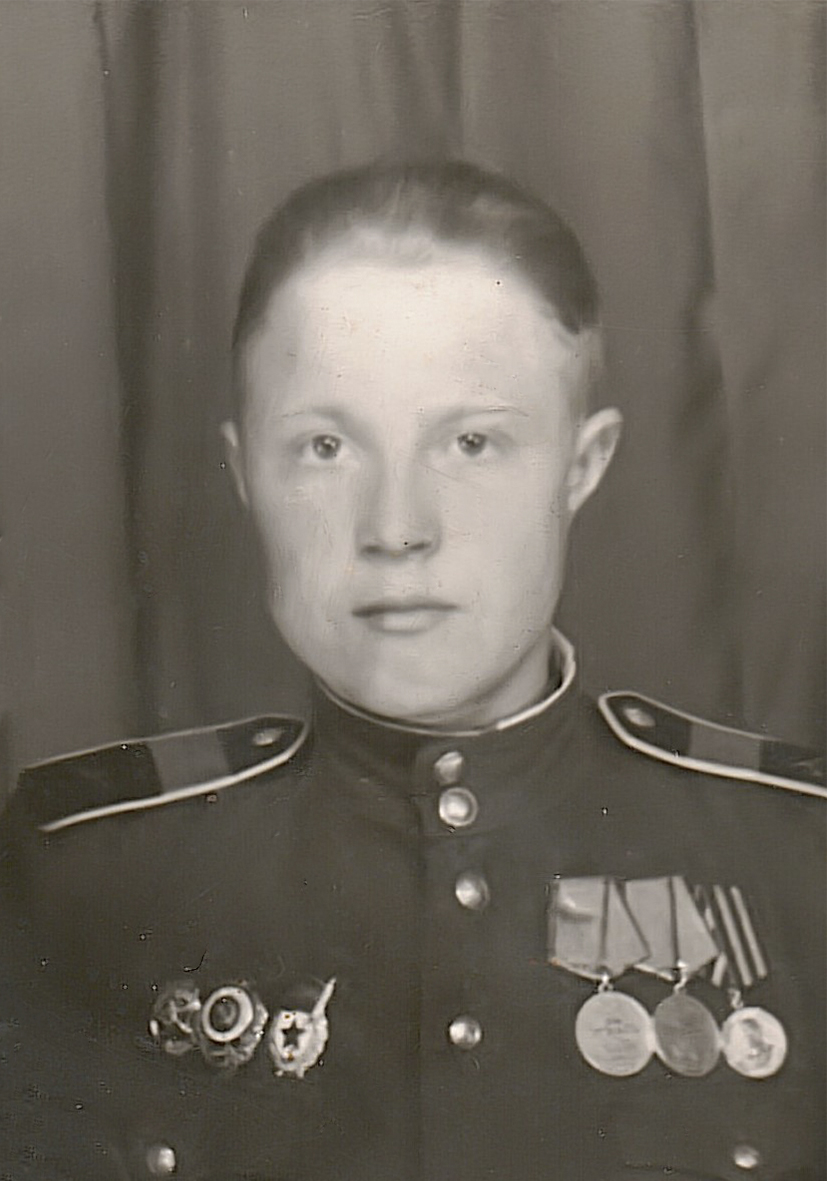

Тарабыкин Василий Николаевич |

|

08.08.1923 - 02.03.2001 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Во время войны был призван Яшкинским РВК (Кемеровская область). Участвовал в боевых действиях в составе 959 стрелкового полка, 309-й стрелковой дивизии. С декабря 1942 года по сентябрь 1943 года был разведчиком. Из-за бронхита, приобретённого во время задания, пришлось уйти из разведки и до конца войны воевал стрелком в «СМЕРШ».

Награды: орден «Красной Звезды», орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали, благодарности, медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Ткач Михаил Егорович |

|

1912 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Попал на фронт 25 декабря 1941 года. 14 июля 1944 года, был тяжело ранен. Домой вернулся инвалидом и с января 1945 года начал работать учителем.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

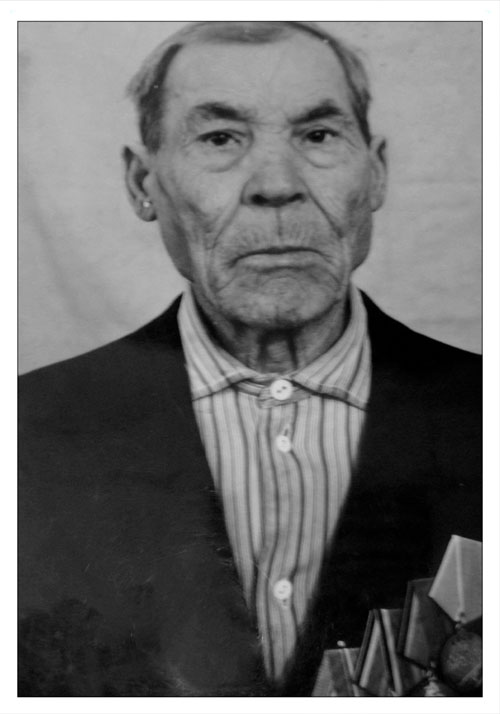

Тохман Яков Викторович |

|

14.03.1916 - 1990 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Яков Викторович Тохман ушёл на войну в 1941 году. Прошёл с боями в составе 895 артиллерийского полка 193 стрелковой дивизии в должности командира отделения весь трудный воинский путь, освобождая города и посёлки Родины от фашистских захватчиков. За годы войны был дважды ранен.

Награды: два ордена Отечественной войны I степени и юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Трусов Николай Иванович |

|

1922 г. - 1963 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Трусов Николай Иванович, был призван в армию с началом боевых действий немецкой армии при нападении на Советский Союз в 1941 году. Воевал на многих фронтах. Принимал участие в Будапештской операции, был ранен под Будапештом. После выздоровления Николай Иванович, начал работу в милиции, с оружием не расставался.

Награды: орден Славы I степени, медаль «За взятие Будапешта».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Токмаков Николай Александрович |

|

1911 - 1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1911 г. Работал на шахте г. Кемерово пос. Пионер. Ушёл на фронт 27.06.1941 г. Погиб 02.02.1942 г. под Смоленском (УАМО СССР, дон. 44879с., 1946 г., архив центр РВК, д.3, т. 1, л.457).

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Тришкина Мария Куприяновна |

|

28.08.1931 г.

|

Ребенок войны. Труженик тыла. Мария Куприяновна родилась в семье крестьян. Место рождения – деревня Шимолино Благовещенского района Алтайского края. В школу пошла в 1941 году, в год начала Великой Отечественной войны.

Награды: юбилейные медали к 55, 60, 65, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Тихомиров Александр Иванович |

|

1904 - 1942 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. На фронте был истребителем танков. 5 мая 1942 года погиб в ожесточённом бою под Ленинградом, д. Трегубовка.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Трофимов Алексей Михайлович |

|

1902 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в Топкинском р-оне. На фронт попал в 1941 г. Красноармеец, занимаемая должность в Красной Армии: рядовой. Призван по мобилизации Титовским райвоенкоматом Новосибирской области 05.09.41 г. Пропал без вести в декабре 1941 года. Основание: Дело № 6, стр. 335.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Тихомиров Василий Александрович |

|

15.06.1925 г.

|

| Труженик тыла. Родился 15 июня 1925 г. в с. Глубокое Новосибирской области. В годы войны работал на коксохимическом заводе г. Кемерово.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Тарасов Василий Игнатьевич |

|

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Змеинка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. В июле 1942 года в возрасте 17 лет он добровольцем отправился на фронт. Служил в 150-й Сталинской дивизии сибиряков-пулемётчиков, которая позже была переименована в 22-ю Рижскую стрелковую дивизию сибиряков-добровольцев. Боевое крещение Василий Игнатьевич принял на Калининском фронте. За взятие «языка» он был награждён медалью «За отвагу». После окончания войны Василий Игнатьевич был направлен в Дальневосточный военный округ, на остров Сахалин, в должности командира взвода 377-го стрелкового полка. В 1948 году демобилизован и по комсомольской путёвке направлен в Министерство Госбезопасности Курской области. С 1957 года работает в Областном управлении внутренних дел г. Кемерово. В 1977 году уволен на пенсию в звании полковника МВД.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «Ветеран Великой Отечественной войны», медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Тихонов Иван Павлович |

|

1918 - 1999 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Ужур Красноярского края. В 1925 году с семьей переехал в г. Прокопьевск. В 1938 году его призвали в ряды Красной Армии. Отслужил он достойно и в звании старшины в июне 1941 года должен был демобилизоваться, но 22 июня началась война. Попал рядовым техником в 166 истребительный авиационный полк, базировавшийся в городе Орле. Ивана Павловича назначили механиком по обслуживанию боевых машин гвардейского авиаполка.

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За оборону Кавказа», медаль «За освобождение Праги», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Красного Знамени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Туровский Василий Иосифович |

|

1925 - 2011 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Боровит Новоселовского района Красноярского края. На фронт был призван в 1942 г. Из Канской учебной части попал на Калининский фронт. Затем воевал в Белоруссии, в частях 72-й Ярцевой гвардейской бригады в автоматной роте под командованием генерала К.К. Рокоссовского, а затем под руководством И. Х. Баграмяна. Участвовал в освобождении городов: Смоленска, Красное. Витебское шоссе прошли стороной. В Белоруссии был ранен, лежал в госпитале в Москве. 9 апреля 1944 г. был ранен второй раз, в голову. Лежал без сознания. Пришел в себя только 1 мая в Смоленске, откуда был перевезен в Новосибирск. День Победы праздновал дома.

Награды: орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Таев Кузьма Кузьмич |

|

1915 - 1998 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в 1915 году в деревне Малый Корчуган, ныне Топкинского муниципального округа Кемеровской области. 25 сентября 1937 года Топкинским РВК был призван в ряды Красной Армии. В сентябре 1941 года был призван Топкинским РВК Новосибирской области по мобилизации на фронт Великой Отечественной войны. Воевал с ноября 1941-го по август 1944 года механиком-водителем танка Т-34 в составе Гвардейского мотострелкового батальона 43-ой Гвардейской танковой бригады на 4-ом Украинском фронте, а также в составе 132-й стрелкового полка 42 гвардейской стрелковой дивизии. Звание – старший сержант.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «Ветеран труда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Тодышев Николай Дмитриевич |

|

1924 - 1944 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны.

Перед войной его направили на курсы в ФЗО (фабрично-заводское обучение). Оттуда, с курсов, в 1943 году Беловским ГВК отправлен на фронт санинструктором. Служил в 343-й Белостокской стрелковой дивизии (203-я отдельная Краснознаменная истребительно-противотанковая дивизия) в звании сержанта.

11 октября 1944 года вражеская пуля оборвала жизнь молодого человека. Николай Дмитриевич похоронен в деревне М. Новогруд, Белостокской области.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Терещенко Федор Васильевич |

|

1925 - 1995 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Барнаулка, Болотинский р-н, Новосибирская обл. Призван 05 января 1943 года. Гв. мл. сержант. Начал воевать на Белорусском фронте, затем 1-й Прибалтийский фронт. В январе 1944 года был легко ранен, а 14 июля 1944 г. получил тяжелое ранение. Рассказывал, что было очень тяжело, но мы готовы были насмерть стоять за свою Родину. Трудно было проходить мимо разграбленных и сожженных деревень, видеть ребятишек, оставшихся без родителей. О войне не любил рассказывать и вспоминать, даже фильмы военные не смотрел.

После войны работал в совхозе «Юргинский» трактористом.

Награды: орден Отечественной войны I степени, три медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Информацию предоставила родственница – Артюхова Ирина Владимировна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Требушинин Сергей Константинович |

|

1925 - 2011 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: д. Тёплая речка Тяжинского района Новосибирской области.

Призван на фронт: 06.01.1943 года Тяжинским РВК Новосибирской области.

Воинская часть: служил в должности командира противотанковых ружей стрелкового взвода 1-го батальона 297-го гвардейского ордена Александра Невского стрелкового полка 99-ой гвардейской ордена Кутузова стрелковой дивизии 37-го гвардейского ордена «Красного знамени» стрелкового корпуса 9-ой гвардейской армии Центральной группы войск 3-го Украинского фронта.

После войны: до 1946 года Требушинин С.К. служил в 300-ом парашютно-десантном полку 21-ой военно-десантной бригады. Затем продолжил службу в органах государственной безопасности. С 1948 года и до выхода на пенсию Сергей Константинович работал в отделе КГБ города Осинники. На пенсию вышел в 1978 году в чине полковника.

Награды:

Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Танков Ефим Ильич |

|

1899 - 1945 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: г. Сталинск Новосибирской области.

Призван на фронт: в августе 1941 года Сталинским ГВК.

Боевой путь: воевал на Волховском, Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах в звании ефрейтора. Имея ограничения к строевой службе Танков Е.И. работал поваром госпиталя. Были легкие ранения.

Награды:

Награды:

Информацию предоставила внучка Инна Александровна Танкова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Терехов Иван Платонович |

|

1919 - 1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Призван на фронт: в декабре 1942 года Ленинск-Кузнецким РВК Новосибирской области.

Воинская часть: Воевал в составе 44-й гвардейской горно-стрелковой Барановичской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии на Украине. Дивизия вела упорные бои в Донбассе, на Северском Донце и изюм-барвенковском направлении.

Боевой путь: было ранение в руку, в 1943 году демобилизован по ранению.

Награды:

Награды:

Информацию предоставила внучка Галина Алексеевна Кириченко.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Терёхин Семён Иванович |

|

1895 - 1943 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: д. Казаны Таштагольского района Новосибирской области.

Призван на фронт: Таштагольским РВК Таштагольского района Новосибирской области.

Воинская часть: 319-ая стрелковая дивизия

Боевой путь: погиб 27 ноября 1943 года.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |