|

|

Редько Петр Степанович |

|

1923 - 1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Окончил медицинское училище, работал медбратом в Томской области. На фронт попал в 1942 году.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

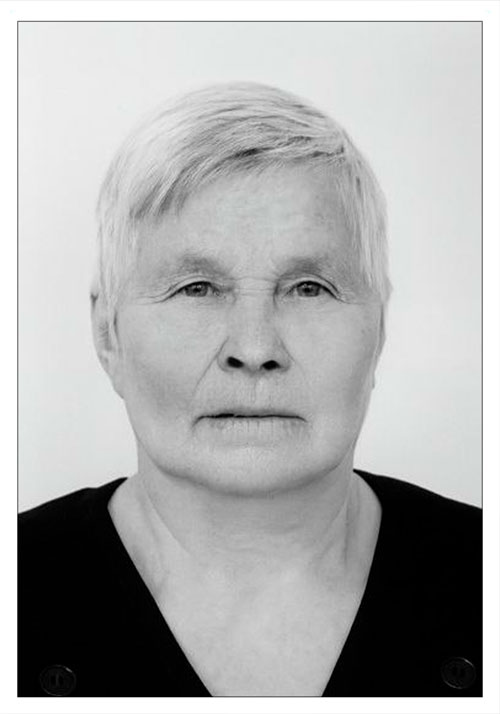

Румянцева Раиса Фроловна |

|

1936 г.

|

Дети войны

Место рождения: Пермская область.

После войны: с 1972 года работала в совхозе Береговой.

Награды:

- медаль «Победитель соцсоревнования;

- значок «Ударник коммунистического труда»;

- медаль «За вклад в развитие Кемеровского района»;

- юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Рябикова Валентина Анатольевна |

|

12.06.1943 г.

|

| Ребёнок войны. Родилась во время Великой Отечественной войны в 1943 г. в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Раводин Михаил Иванович |

|

16.10.1898 - 02.04.1967 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Майор медицинской службы, начальник эвакогоспиталя № 4095 и 2491, врач-инфекционист, заслуженный врач Российской Федерации.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Рекунов Сергей Афанасьевич |

|

01.04.1927 - 2004 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Война застала Сергея Афанасьевича учеником 6 класса, в это время он со своей семьёй жил в Донбассе, в Ворошиловской области. В июле 1942 года немцы ворвались в город и учёба прервалась, но не прекратилась деятельность против оккупантов: семья Рекуновых помогала партизанам - пекли хлеб. Вскоре случилось непоправимое: родителей Сергея расстреляли, два младших брата умерли от голода, а 15-летнего Сергея повезли на рабские работы в Германию.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Росляков Степан Федорович |

|

24.10.1922 - 31.03.1971 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. С декабря 1941г. – на фронте. Снайпер, миномётчик Росляков проявил геройство, мужество и отвагу при форсировании Днепра, Одера, в уличных боях по освобождении Варшавы и штурме Берлина.

Награды: кавалер 3-х орденов Славы, разведчик.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Рудь Григорий Фокович |

|

1913 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Родился в Одесской области, Котовский район, село Комарово. Служил в армии на Дальнем Востоке. После службы с группой сослуживцев поехал строить Транс-Сибирскую магистраль. Работал в городе Красноярске в вагонном депо где и познакомился с будущей женой. Женился, родилось две дочери Галина 1937 г. и Валентина 1939 г. С первых дней войны добровольцем ушёл на фронт. Попал под Сталинград, ходил в разведку, но не вернувшись из очередной операции считается пропавшим без вести. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Романов Борис Яковлевич |

|

16.08.1931 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Кузьминка Венгеровского района Новосибирской области. В семье было восемь детей. В возрасте шести лет он остался без отца. Вырастила их мать Романова Марфа Феоктистовна. Трое старших сыновей: Алексей, Михаил, Василий были призваны на фронт. Старшие сыновья Алексей и Михаил пропали без вести. Романов Борис Яковлевич всю жизнь проработал на машиностроительном заводе в горячем цеху, термистом. В 50 лет по выслуге лет пошёл на пенсию. В настоящее время живёт в г. Юрга, Кемеровской области.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда» и юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Романов Василий Яковлевич |

|

1925 - 1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Гвардии рядовой ручной пулемётчик 1-й стрелковой роты 16 Гвардейской механизированной Краснознамённой бригады, 6-го Гвардейского механизированного Краснознамённого корпуса, 4-й танковой армии, 1-го украинского фронта 16.04.1944 года. Убит в 1944 г., похоронен на Украине в г. Каменец-Подольск, около, х. Дембитций, в братской могиле.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Рассохин Григорий Ульянович |

|

1893 - 1961 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Шуравино Шатровского района Челябинской области. В ряды РККА был призван 16.01.1942 года Осинниковским ГВК города Осинники. С 16.01.1942 года по 15.04.1943 года воевал в должности стрелка 128-го стрелкового полка. С 15.04.1943 года по 03.08.1945 года служил в должности столяра фронтовой мастерской по ремонту труб и оборудования № 54 третьего Украинского фронта Южной группировки войск. После войны приехал в город Осинники и в октябре 1945 года был принят на работу охранником в Кандалепский пункт заготзерно.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Рыжих Семен Павлович |

|

1922 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края. 8 октября 1941 года Усть-Калманским РВК был призван в ряды Красной Армии, а затем на фронт Великой Отечественной войны, направлен для обороны Сталинграда. Воевал с августа по октябрь 1942 года командиром отделения 106-го гвардейского полка, с мая по июль 1943 года помощником командира в составе 980-й стрелковой дивизии. Войну окончил в 1945 году в Берлине. Трижды был ранен, лечился в госпиталях. Демобилизовался из армии в ноябре 1945 года в звании – сержанта.

Награды: орден Славы III степени, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали, медаль «За трудовое отличие», медаль «За освоение целинных и залежных земель». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Раковский Михаил Станиславович |

|

1925 - 1996 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в с. Верх-Бобровка Алтайского края. В 1941 г. призван Косихинским РВК, Косихинского р-на, Алтайского края. Воевал в 215 гвардейском стрелковом полку 77 гвардейской стрелковой дивизии.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги».

Информацию предоставила внучка Степанова Лариса Владимировна. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Рогова Мария Александровна |

|

1926 - 2020 гг.

|

Труженик тыла. Родилась в с. Финног Знаменского района Омская области. На начало войны проживала в г. Киселёвске. Во время войны работала на заводе № 605 (сейчас это машиностроительный завод им. И. Черных), который выпускал снаряды для «Катюш» и мины. У станка стояли по 11 часов, обед 1 час. Нельзя было опаздывать. Сначала работала расточницей, фрезеровщицей. Потом – приемщица на ОТК. Мины весили по 18 кг., а сама весила не более 40 кг. За день получалось она переносила почти тонну. Ставила личное клеймо. У каждого работника было свое клеймо, каждый нес личную ответственность за качество снарядов. за бракованную партию могли посадить в тюрьму. Когда учились работать на станках, жили прямо на заводе, в землянках. Грязь, холод, осень, вши. Потом выпустили, можно было ехать домой. Завод далеко – 6 км. Иногда ходил паровоз – «кукушка», ездили в город на нем, а если его не было, ходили пешком. В цехах зимой было очень холодно. Когда объявили, что война закончилась, мама говорила, что все плакали. Ждали домой отца, а он погиб в мае 1945 года. Похоронка на него пришла уже в июне. После войны работала в Прокуратуре секретарем, а потом до пенсии – почти 40 лет в детской поликлинике в регистратуре.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

Информацию предоставила дочь Ирина Ивановна Рогова.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |