|

|

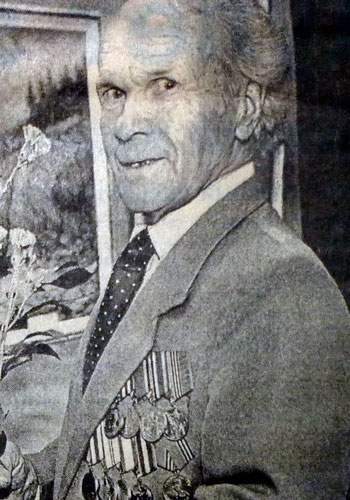

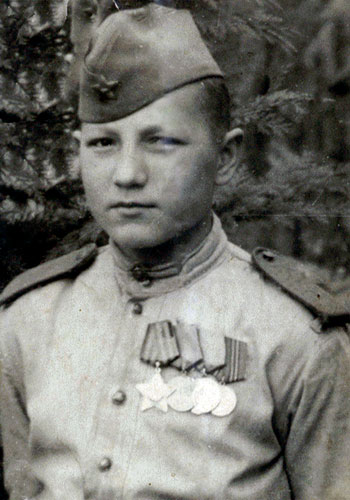

Архиерейский Павел Михайлович |

|

28.01.1899 - 20.10.1972 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. С 1942-1945 гг. воевал на Западном, Сталинградско-Донском, Украинском, Воронежском фронтах.

За участие в боевых действиях против немецких захватчиков имеет 13 благодарностей Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

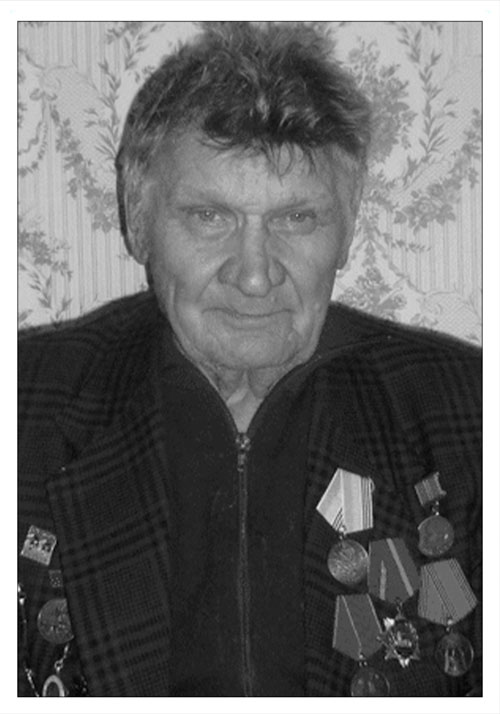

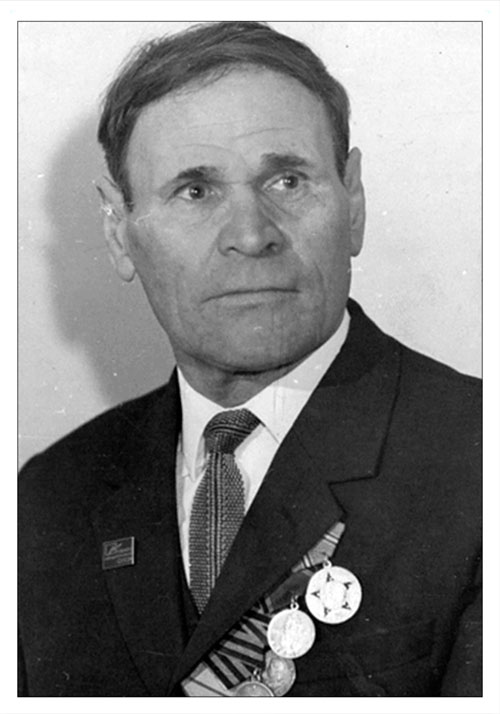

Амелин Алексей Захарович |

|

03.10.1923 - 22.11.1994 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. Какуй Топкинского района Кемеровской области.

Трудовую деятельность Алексей Захарович начал в 1940 г. в с. Усть-Сосново, Топкинского района Кемеровской области комбайнером. В 1941 г. призван в Армию, вернулся из Армии (войны) в 1947 году. В дальнейшем работал 35 лет водителем АТП-5, АТП-3 автоколонны 1962.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

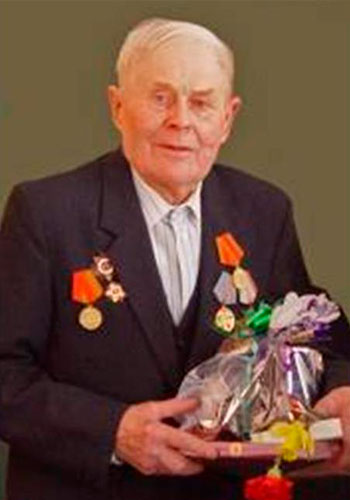

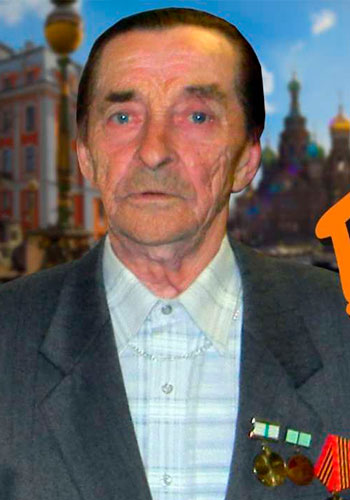

Кобелев Федор Васильевич |

|

1915 - 15.08.2001 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. В звании младшего сержанта Фёдор Васильевич был командиром отделения. Под его началом было двенадцать милиционеров. В их обязанности входила охрана мостов через Неву, кораблей, стоящих у причалов, в том числе крейсера «Аврора» с личным составом. Фёдор Васильевич участвовал в обороне Ленинграда.

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За оборону Ленинграда» и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

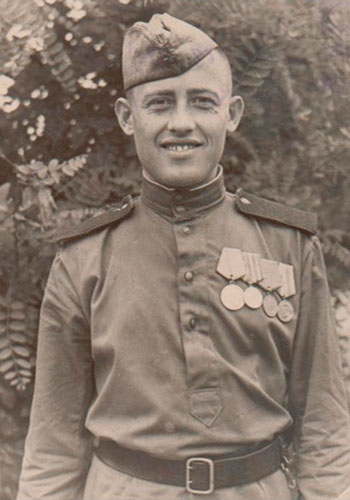

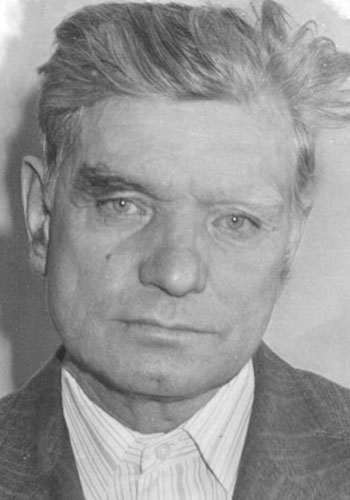

Лаптев Леонид Трофимович |

|

1922 г. - 1944 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Леонид Трофимович родился в с. Ребриха, Ребрихинский р-н, Алтайский край, призван Крапивинским РВК, гвардии капитан, адъютант, 95 гвардейский стрелковый полк, 31 гвардейская Витебская стрелковая дивизия, погиб в бою 03.08.1944 г., похоронен д. Малина, Калваринский уезд (ныне Капсукский район).

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Чеглаков Анатолий Никифорович |

|

27.02.1923 - 22.01.2014 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился 27 февраля 1923 года в Кировской области, с 1930 года жил в Прокопьевске. Закончил среднюю школу №3. В ноябре 1941 года призван в армию. После окончания ускоренных курсов при Московском Краснознамённом пехотном училище, направлен на фронт – сначала на Волховский, потом на 1-й Белорусский. Анатолий Никифорович командовал 323 стрелковой дивизией, участвовал в освобождении г. Ковеля, форсировании реки Западный Буг, при этом был четырежды ранен.

После очередного ранения под Варшавой Анатолий Никифорович не вернулся на фронт, а победу встретил в городе Дзержинске Горьковской области, куда был отправлен по состоянию здоровья и служил в охране военного завода. В 1946 году Анатолий Никифорович вернулся в Прокопьевск. Преподавал физкультуру и рисование в школах города, работал художником–оформителем на предприятиях. Умер 22 января 2014 года.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, орден Отечественной войны I степени и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Демченко Семен Митрофанович |

|

18.06.1923 - 18.09.1983 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. В Советскую Армию призван Куйбышевским райвоенкоматом Запорожской области. Был партизаном, радистом, разведчиком. После войны жил в посёлке Первомайском Мариинского района, работал кузнецом в совхозе «Победитель».

Награды: орден Славы I, II, III степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейную медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейную медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейную медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР», знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Безуглов Михаил Михайлович |

|

20.06.1923 - 11.01.2013 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в Новосибирской области в деревне Кучеровка. Окончил среднюю школу. На фронтах Великой Отечественной Войны с июня 1941 года. Фронтовой путь Михаил Михайлович прошёл от рядового до капитана, воевал на Сталинградском фронте, освобождал Румынию, Венгрию, Югославию. Закончил войну в Болгарии в 1946 году, там же ему присвоили звание майора.

В 1947 году вернулся на Родину в город Прокопьевск, стал шахтёром. Окончил двухгодичные курсы горных мастеров и много лет возглавлял шахтёрскую смену на шахте «Маганак». Более десяти лет был парторгом шахты «Красный Углекоп». Умер Михаил Михайлович 11 января 2013 года.

Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Белграда», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова, медаль «Отечественная война 1944-1945гг.» (Болгария), медаль «За оборону Сталинграда». а также много юбилейных наград.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Клименко Пётр Андреевич |

|

12.07.1925 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в деревне Терыш Алтайского края. В 1932 году его семья переехала в село Бенжереп Новокузнецкого района. Там он окончил четыре класса местной школы. После школы остался работать в колхозе .В январе 1943 года был призван Кузедеевским военкоматом в армию .С января по октябрь 1943 года Пётр Андреевич являлся курсантом миномётного училища в г. Красноярске. В октябре 1943 г. был отправлен на Белорусский фронт в 90-ю гвардейскую дивизию, 333-й полк, 2-ю минометную роту в звании сержанта. 18 ноября 1943 г. в бою под Витебском получил тяжёлое ранение в правую ногу. Восемь месяцев пролежал в госпитале в г. Воскресенске. В августе 1944-го был комиссован по состоянию здоровья из армии.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Моловствов Алексей Яковлевич |

|

13.09.1920 - 12.04.2003 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

C сентября 1940 г. по февраль 1943 г. – стрелок 999 стрелкового полка; с февраля 1943 г. по март 1945 г. – специалист полевых кабельных линий в 6-ом отдельном рем. батальоне; а с марта 1945-го до мая 1945 г. – санитар 562-ого санитарного батальона.

Награды: юбилейную медаль «50 лет Вооружённых сил СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Вооружённых сил», медаль Жукова и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Писанов Денис Максимович |

|

02.11.1930 г.

|

Дети войны

Свой трудовой путь Денис Максимович начал рано, как и все дети того времени. В 1941 году, будучи 11-летним мальчишкой, начал работать на элеваторе подсобным рабочим. Вместе с другими ребятами чистили глубокие колодцы. В самодельный дощатый короб садили ребёнка и на верёвках спускали на самое дно. При спуске он должен был чистить метлой стены колодца. Эта работа была не только сложной, но и опасной.

Награды: Награды:

- медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- медаль «Ветеран труда»;

- медаль «За веру и добро».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Подымако Фёдор Артёмович |

|

06.07.1922 - 09.09.2014 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Место рождения: село 2-ая Николаевка, Мариинский район, Кемеровская область.

Довоенная профессия: комбайнёр.

Призван на фронт: сентябрь 1941 года.

Воинская часть: 264 стрелковый полк МВД.

Воинская должность: стрелок-снайпер, радист, командир стрелкового отделения, боец батальона (послевоенные годы).

Боевой путь:

– закончил школу снайперов;

– воевал под Курском;

– участвовал в зачистках тыла от оставшихся врагов;

– участвовал в боях против «бандеровцев» на Западной Украине;

– с сентября 1941 по 2 января 1949 года проходил службу.

Награды: Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Семенюта Алексей Константинович |

|

30.03.1922 - 15.05.2012 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Родился в городе Гуляй-поле Запорожской области Украинской СССР. В армию Семенюта А.К. был призван в городе Мариуполь, недалеко от Гуляй-поля, служба началась в г. Гатчинске. Во время военных операций неоднократно был ранен. С начала 1942 года воевал в составе кавалерийского корпуса генерала Белова кавалеристом в течение 4-х месяцев, опять ранение, с ногой в гипсе пролежал несколько месяцев.

В начале 1944 года был коноводом при штабе маршала Баграмяна И.Х. Приходилось видеть знаменитых полководцев непосредственно поблизости. Так, в 1942 году, будучи в оцеплении, видел маршала Рокосовского К.В., в окружении других офицеров видел маршала Черняховского.

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» , юбилейные медали к 20, 40, 50, 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Снегирёв Александр Арсентьевич |

|

18.10.1925 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Александра Арсентьевича на фронт призвали 1 января 1943 года. После учёбы в Первом Омском пехотном училище он попал на фронт командиром пулемётного расчёта.

Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Ткаченко Александр Федосеевич |

|

1912 - 31.10.1992 гг.

|

| Труженик тыла.

Во время войны Александр Федосеевич работал на шахте. В 1943 году его как ударника производства отправили учиться в ФЗО и по его окончании назначили горным мастером, в этой должности он проработал до конца войны. За время работы на шахте Александр Федосеевич несколько раз попадал в аварии, но благодаря профессионализму и смекалке ему удавалось и самому выйти живым из завалов, и спасти своих подчинённых.

Награды: медаль «За трудовое отличие», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», был удостоен Звания «Почётный шахтёр».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Буркова Агрипина Фёдоровна |

|

18.06.1927 - 26.08.2012 гг.

|

| Труженик тыла. Родилась в селе Быково, Каменского района, Алтайского края в 1927 г. В годы войны в возрасте 14 лет работала в колхозе трактористом, выполняя непосильную тяжёлую работу.

Награды: юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Зензеров Василий Петрович |

|

1905 - 1947 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Родился в Чистоозёрском районе Новосибирской области. В Прокопьевск переехал с семьёй в 1938 г., работал шофёром. Войну он прошёл до конца, был водителем, как и в мирное время. Служил в 132-м Кишинёвском дважды орденоносном полку связи. После окончания войны их полк до сентября 1945 г. находился в Австрии. Василий Петрович рассказывал, что во время войны смерть несколько раз проходила рядом с ним. Трагически погиб в г. Прокопьевске в сентябре 1947 г.

Награды: медаль «За оборону Сталинграда». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Крупейченко Николай Павлович |

|

1918 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился Николай Павлович в селе Топки. В 1938-м был призван Топкинским военкоматом в Красную Армию. Неспокойно было в ту пору на восточных границах, и большинство новобранцев направляли на Дальний Восток. Николай Крупейченко стал командиром отделения в роте механизации. В 1941 году их часть перебросили под Москву. В августе 1942 года их направили под Сталинград. Николай Крупейченко был командиром взвода разведчиков в гаубичном полку.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бурков Иван Михайлович |

|

08.04.1922 - 26.02.2002 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился Иван Михайлович в д. Зелёная Роща Крутихинского района Алтайского края. В 1941 году был призван в армию и попал на Дальневосточный фронт. Принимал участие в Войне с Японией в составе 207 отдельного артиллерийского батальона, командиром орудия.

После войны переехал в город Кемерово, где прожил всю свою жизнь. Сразу устроился на работу в ОВД, работал начальником взвода охраны банка. В трудовой книжке Ивана Михайловича всего одна запись.

Иван Михайлович был порядочным, скромным, трудолюбивым, честным человеком. Он прожил в счастливом браке со своей женой Агрипиной Фёдоровной 54 года, вырастил двух дочерей. Внуки и правнуки гордятся своим дедом и равняются на него.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Дубинин Константин Дмитриевич |

|

1919 - 2000 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Война застала его на службе в действующей армии, в части под Ленинградом. С первого дня войны был включён в состав войск Северо- Западного фронта. После ранения и лечения в госпитале в 1942 году был направлен в войска 4-го Украинского фронта. Принимал участие в освобождении города Мелитополя. В 1943 г. получил два ранения. После восстановления вернулся в состав войск вновь образованного 4-го Украинского фронта (1944 - 1945 гг.). Участвовал в Западно-Карпатской операции, освобождал Польшу и Чехословакию, где и встретил День Победы (г. Оломоуц).

Награды: два ордена Красной Звезды, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За отвагу».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Редько Петр Степанович |

|

1923 - 1981 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Окончил медицинское училище, работал медбратом в Томской области. На фронт попал в 1942 году.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Филонов Иван Пантелеевич |

|

07.05.1922 - 28.10.1999 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Призван из Юргинского РВК, Новосибирская обл., Юргинский р-н. Рядовой; красноармеец,. 50 отдельный мотоциклетный полк. Начал свой боевой путь в Украине и окончил в Германии. В Берлине получил ранение.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ИНТЕРВЬЮ |

|

Игнатьев Иван Максимович |

|

1923 - 1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.Призван на фронт в 1942 году. Свой фронтовой путь начал в Смоленской области в районе г. Белово. Погиб в ноябре 1943 года. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Игнатьев Николай Максимович |

|

25.06.1926 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Отправлен на фронт в 1944 году. В дивизии маршала Конева дошёл до Берлина, встречали победу в Берлине, а затем служил до 1948 г., там же демобилизовался в 1949 году. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Петрова Екатерина Семёновна |

|

1919 - 2001 гг.

|

Труженик тыла

В период Великой Отечественной войны Екатерина Семёновна была директором одновременно двух общеобразовательных мужских средних школ (обучение было раздельное) на Дальнем Востоке в г. Комсомольске-на-Амуре. Потом была заведующей Краевым отделом народного образования Хабаровского края. В послевоенное время вплоть до ухода на заслуженный отдых занимала должность директора школы в г. Кемерово.

Награды:

- «Отличник народного просвещения»

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Воронин Николай Феоктистович |

|

19.11.1913 - 20.10.1986 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Служил в 22 Сибирской добровольческой дивизии. Принимал участие в боях за города Белый, Великие Луки, Смоленск, Ельню, Оршу, Ригу. В 1944 году был тяжело ранен.

Награды: 2 ордена Красной Звезды.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Дотай (Пархоменко) Варвара Васильевна |

|

31.06.1930 - 2013 гг.

|

| Дети войны. Варвара Васильевна во время войны жила на оккупированной немцами территории. В течение полутора лет Воронежская область трижды находилась в оккупации. 12-летним ребёнком Варвара, помогала партизанам, она в корзине носила им молоко и овощи со своего огорода. Немцам говорила, что идёт готовить хворост, а это паек на день, они обыскивали корзину и отпускали её.

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Лазарев Михаил Гурьевич |

|

25.03.1924 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Камышинка Мариинского района Кемеровской области. До войны окончил в 1941 году школу, в 1942 г. Томское артиллерийское училище, в 1950 г. Новосибирскую юридическую школу, в 1958 г. Московский юридический институт. Начинал участвовать в военных действиях по призыву. В марте 1943 года был отправлен на Воронежский фронт под командованием генерала армии, Ватутина Николая Федоровича 465 стрелковый полк 167 стрелковой дивизии в звании младшего лейтенанта командиром взвода 45-миллиметровых противотанковых орудий. Освобождал города Киев, Дрогобыч, Ужгород. Военные боевые действия закончил в г. Праге.

Награды: 2 ордена Красной звезды, 3 ордена Отечественной войны I, II, III степени, юбилейные медали. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Абрящикова Анна Васильевна |

|

1920 - 2002 гг.

|

| Труженик тыла. Анна Васильевна во время войны работала на военном заводе г. Новосибирска, делала начинку для пушечных снарядов.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Абрящиков Алексей Васильевич |

|

1923 - 1941 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Алексей Васильевич родился в 1923 году. Был он простым рабочим. В 1941 году ему исполнилось девятнадцать лет, и его сразу призвали воевать. Около месяца Алексей Васильевич пробыл в учебной части, а потом его отправили на фронт, но воевал он не долго, примерно около трёх месяцев, и погиб в бою.

В Новосибирске на монументе «Славы», посвящённом Великой Отечественной войне, установлены огромные стелы. На них написаны все имена погибших новосибирцев. И мой прадедушка тоже есть среди них: на первой стеле, четвёртая строчка сверху.

Я горжусь своими бабушкой и дедушкой. Они жили в очень трудное время для нашей страны и приняли самое активное участие в судьбе своей родины, своего народа. Они помогли проделать нам дорогу в будущее. Вечная слава и память всем, кто воевал и работал в это тяжелейшее для всех время!

Стефанкина Т.И., гл. библиотекарь отдела ЦКК

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Базлаева Наталья Ивановна |

|

03.09.1929 г.

|

| Дети войны. Еще ребёнком пережила все тяготы войны. После войны переехали семьей в город Кемерово. Всю жизнь Наталья Ивановна проработала врачом на шахте Северная.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ИНТЕРВЬЮ |

|

Матвеев Иван Игнатьевич |

|

27.01.1919 - 29.03.2014 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Иван Игнатьевич принимал участие в боях с 1941 по 1945 годы. Боевой путь - Польша, Венгрия, Чехословакия. Закончил войну в Германии в 1945 году. Звание – сержант.

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941–1945», юбилейные медали к годовщинам, медаль «70 лет вооружённых сил СССР».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Плотников Василий Фёдорович |

|

1913 - 1993 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Боевой путь:

– воевал с июля 1941 г.;

– связист артиллерийского полка;

– участвовал в боях на подступах к Москве;

– трижды ранен;

– после последнего тяжёлого ранения 14.09.1942 г. признан ограниченно годным;

– с марта 1943 г. служил киномехаником 212 Армейского Запасного Стрелкового полка.

Особые факты:

– сохранился фронтовой дневник Василия Фёдоровича за 1941-1943 гг. со стихами, рисунками и фронтовыми фотографиями.

После войны:

– работал в г. Кемерово мастером по ремонту киноаппаратуры.

Награды: Награды:

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Горюнов Василий Петрович |

|

1931 г.

|

| Дети войны.

Василий Петрович встретил войну в раннем возрасте. Ребенком вынужден был работать на заводе, на котором изготавливали снаряды и технику для фронта. Пережил блокаду Ленинграда.

Награды: медали в честь полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, медаль и удостоверение блокадника.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Гриднев Алексей Григорьевич |

|

1918 г.

|

Участник Великой Отечественной войны.

Пропал без вести в годы войны.

Родился в д. Волчиха, Славгородского р-на Алтайского края. В середине 30-х годов семья переехала в г. Прокопьевск. Здесь Алексей Григорьевич окончил курсы и приобрёл специальность сцепщика вагонов. В октябре 1939 г. призван в Красную Армию. По данным архива Прокопьевского военкомата пропал без вести не то в октябре 1941, не то в марте 1945. По данным ОБД «Мемориал» пропал без вести в апреле 1945 г. Занесён во Всекузбасскую книгу памяти.

О своем дяде рассказала Агапова Надежда Михайловна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Илющенко Дмитрий Семенович |

|

1925 - 1980 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился 4 сентября 1925 года в селе Полойка (Половежа) Славгородского уезда Омской губернии, ныне Краснозёрского района Новосибирской области. Окончил начальную школу (4 класса) в родном селе в 1937 году. Работал в колхозе трактористом, бригадиром полеводческой бригады. 23 февраля 1943 года призван в Красную Армию Краснозёрским районным военкоматом Алтайского края. Служил в частях Московского военного округа. Весь боевой путь прошёл в рядах 1819-го самоходно-артиллерийского полка на Западном, а с апреля 1944 года до конца войны – на 2-м Белорусском фронтах. Был разведчиком.

В ноябре 1946 года сержант Д.С. Илющенко был демобилизован.

Жил в городе Мариинске Кемеровской области. С 1967 года работал бригадиром вневедомственной охраны Мариинского РОВД. Скончался 25 августа 1980 года. Похоронен в городе Мариинск.

Награды: ордена Славы 3-х степеней, медаль «За отвагу» и др.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Орехова Анастасия Семеновна |

|

24.07.1921 - 08.12.2006 гг.

|

| Труженик тыла. Анастасия Семёновна активно участвовала в оборонительных работах: рыла окопы, строила оградительные сооружения.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Задираев Сергей Сидорович |

|

16.06.1922 - 02.05.1996 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился - Смоленская обл., Куйбышевский р-н, Барсуковский с/с, д. Теребивля.

С июня 1941 г. по сентябрь 1942 г. воевал рядовым, а с января 1943 г. после окончания курсов младших лейтенантов был командиром стрелковой роты, далее – командиром пулемётного взвода. Воевал на втором Белорусском фронте в 15 дивизии, 668 стрелковом полку, в 9 танковом корпусе 8 мотострелковой бригады (был танкистом). Принимал участие в сражении на Орловско-Курской дуге. Был трижды ранен, не дошёл до Берлина несколько километров из-за ранения. После лечения в госпитале по июнь 1946 года был командиром демонтажного взвода и комендантом одного из городов Германии. С войны вернулся в звании старшего лейтенанта.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Казаков Пётр Васильевич |

|

19.06.1916 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Колбиха Туганского района Томской области. Пётр Васильевич Казаков прошёл всю войну. Воевал на третьем Белорусском фронте командиром орудия, был контужен, лежал в госпитале. Дошёл с боями до Берлина, освобождал Венгрию, Польшу, Румынию. В сентябре 1945 года участвовал в войне с Японией в составе 23 отдельного пулемётного батальона. После войны вернулся в поселок Сураново Кемеровской области, работал снабженцем в лесной промышленности. Был уважаемым человеком в посёлке и хорошим семьянином. Его дети и внуки чтят память о нём.

Награды: орден Отечественной Войны II степени. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Азевич Николай Захарович |

|

1924 - 1943 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны.

В 17 лет ушёл добровольцем. Призывался из г. Мариинска. Воевал на Украине, Белоруссии. В 1941 году в г. Мариинске формировалась часть «Кузбасская». Николай Захарович воевал в составе этой части.

В 1943 году пришла похоронка, что Азевич Н.З. похоронен в Харьковской области, Голоклеевском районе, д. Голюкви. Сестра в 1978 году ездила по местам боёв, где участвовал её брат. Оказалось, что захоронен Николай Захарович вместе со 185 кузбассовцами в в д. Сухая Гoмольша Харьковской области. В этой деревне был страшный бой за высотку, в котором погибло 160 немцев и 186 наших солдат. В честь погибших поставили памятник, на мемориальной доске которого написаны фамилии всех захороненных кузбассовцев.

Материал предоставила сестра Момот Тамара Захаровна.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

| ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Бойко Тимофей Афанасьевич |

|

19.05.1921 - 09.05.2000 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Тимофей Афанасьевич участвовал во всех операциях русского батальона в Югославии. Находился в лагерях для военнопленных - г. Луцк, г. Холм и г. Кельцы ( Польша). Далее вывезен на территорию Германии, затем вывезен в Норвегию, затем в Италию, он много раз пытался бежать, но его ловили собаками и жестоко наказывали.

Награды: медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени, памятный знак «Партизан Югославии — гражданин СССР», удостоверение «Партизан интернационалист», медаль Жукова и др. Юбилейные медали.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Казанцева Раиса Афанасьевна |

|

12.04.1930 - 19.12.2005 гг.

|

| Дети войны.

Когда началась война Раисе Афанасьевне было всего 12 лет. Ей пришлось жить в оккупированной немцами деревне.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Витковский Тадеуш Николаевич |

|

01.03.1935 г.

|

| Дети войны. Когда началась война Тадеушу Николаевичу было всего 6,5 лет. После войны работал шахтёром. Подземный стаж 35 лет. Работал на шахтах Междуреченска с 1962 по 1990 год - горным мастером, мастером ВТБ, старшим инженером-проектировщиком, диспетчером шахты.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Пенькова (Дудниченко) Матрена Матвеевна |

|

13.12.1922 - 26.08.2004 гг.

|

Участник Великой Отечественной войны

Боевой путь: с 1942 по 1945 гг. проходила службу в 66 истребительном авиаполку действующей армии.

Воинская специальность: стрелок-авиатор, в 1941 г. окончила Школу младших авиаспециалистов в г. Омске.

Награды:

Награды:

- орден Отечественной войны II степени;

- медаль «Ветерану 4-й воздушной армии в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- почётный знак «Ветеран отдельной Приморской армии»;

- медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- медаль медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Цыкунов Николай Иванович |

|

1920 - 08.07.1943 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Половинка Хабарского района Алтайского края. Призвали в армию за три дня до объявления войны. Послевоенные годы был признан без вести пропавшим. Известие пришло в 70-е годы от следопытов Белгородской области. Погиб в июле 1943 в сражениях на Курской дуге. Похоронен в Братской могиле советских воинов, в селе Коньшино Губкинского района Белгородской области.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Цыкунов Иван Петрович |

|

1895 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. Родился в Пензенской области. В 1943 году был призван на фронт пулеметчиком. В 1944-1945 гг. воевал в Германии, форсировал Одер, был ранен. Домой вернулся из госпиталя в 1946 году.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Иванов Александр Михайлович |

|

28.09.1910 - 08.04.1945 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Призван военкоматом г. Топки в июле 1941 г. Командир отделения инженерно-саперного батальона. Служил в отделении инженерно-сапёрного батальона командиром отделения.

Награды: орден Красной Звезды. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ | ПИСЬМА И РЕЛИКВИИ |

|

Иванова Анна Николаевна |

|

12.07.1910 - 09.07.1983 гг.

|

|

Труженик тыла. Работала в Топкинском районе в колхозе «Соломенский». Вырастила троих детей.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Гребнев Александр Константинович |

|

24.08.1924 - 09.01.1992 гг.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В жизни Александра Константиновича было очень много трудных дней, как и тот, когда перед страной встал вопрос: быть или не быть России. Так в его молодость вошла страшная война,слишком рано оборвав беззаботное житьё-бытьё. Деду было тогда 16 лет, и он трудился в колхозе. А в 1943 году он покидал родное родовое гнездо, уходил на армейскую службу. Служил Александр Константинович на дальневосточной пограничной заставе, здесь тоже требовалась надёжная защита советских рубежей, ведь на противоположной стороне стояла мощная японская армия, которая представляла серьёзную угрозу для нашей страны.

Награды: медаль «За победу над Японией».

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

ФОТОАЛЬБОМ |

|

Семёнов Владимир Алексеевич |

|

25.10.1925 г.

|

Участник Великой Отечественной войны. Призван на фронт в 17 лет Юргинским городским военкоматом. В Великой Отечественной Войне с 8.01.1943 г. - апрель 1945 г. Воевал на Втором Украинском фронте, воинское звание – старший лейтенант. Принимал участие в битве за Берлин.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Каримов Борей Галимович |

|

1924 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны. В августе 1942 года ушёл на фронт. С ноября 1942 по декабрь 1942 года в должности командира стрелкового взвода участвовал в Сталинградской битве. В должности командира стрелкового взвода участвовал в военных действиях Первого Белорусского фронта. 25 декабря 1944 года получил тяжёлое ранение и после трёх месяцев госпиталя с 5 марта 1945 года по 6 апреля 1946 года служил в должности нормировщика в Москве.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Аксёнова Анастасия Трофимовна |

|

1922 г.

|

| Участник Великой Отечественной войны.

Операционно-перевязочная медсестра. Под командой маршала Рокоссовского с частями 21-й армии прошла Минск, Варшаву, Восточную Пруссию. День Победы встретила под Берлином. Демобилизовалась Анастасия Трофимовна в 1946 году. |

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

|

Беляев Павел Иванович |

|

1922 - 1980 гг.

|

|

Участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Большая Мочга Пермской области. Когда началась Великая Отечественная война, 19-летним юношей он ушёл на фронт, был серьёзно ранен в руку. Имел много боевых наград. В 1945 г. вернулся с фронта на родину. Сразу после войны работал председателем колхоза, закончил сельскохозяйственный техникум.

|

|

|

| |

|

О ВЕТЕРАНЕ |

|

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |